Suscríbete para seguir leyendo

Suscríbete para obtener acceso al contenido íntegro de esta entrada y demás contenido exclusivo para suscriptores.

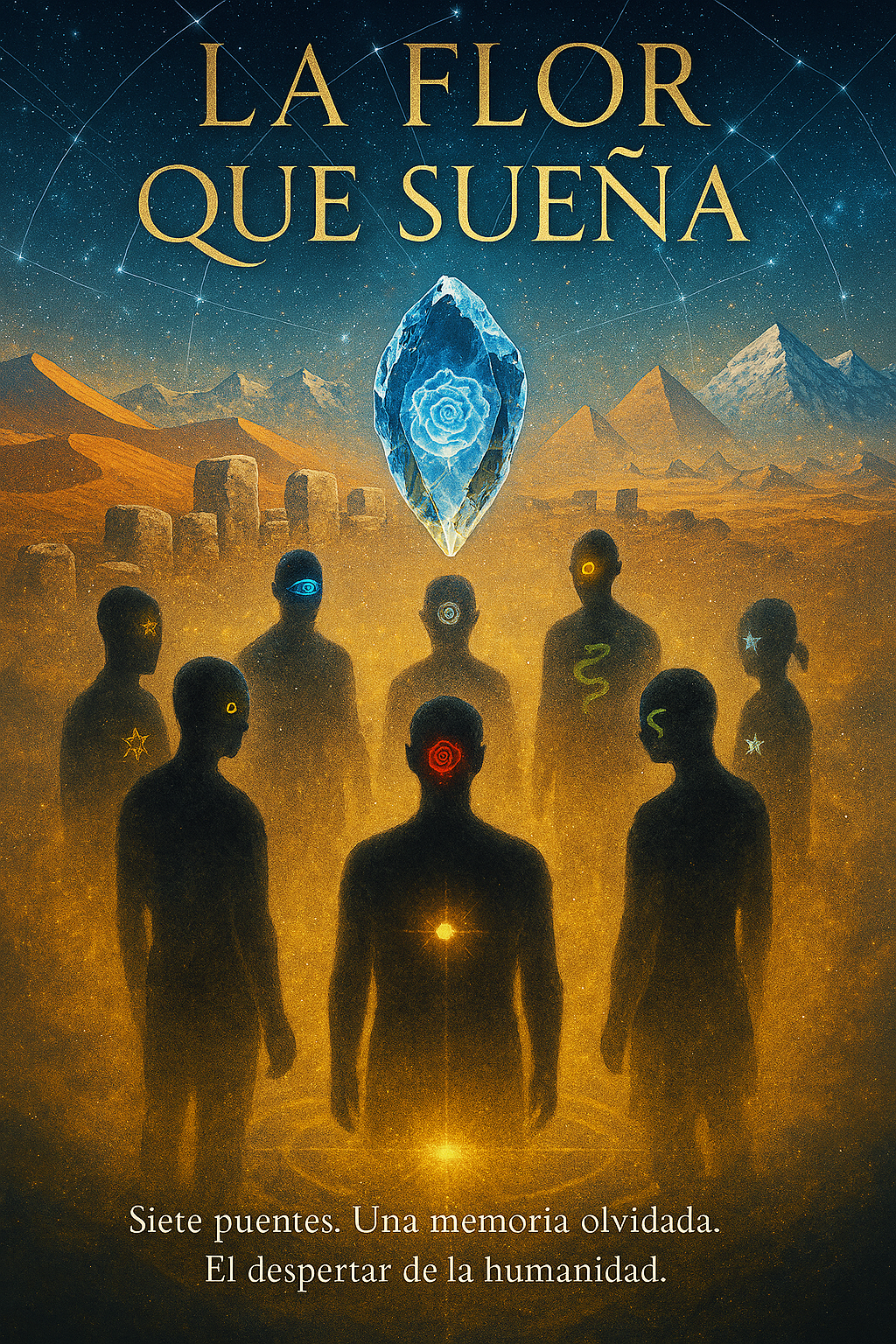

• “Una colección de cuentos con realismo mágico, poesía y conciencia”

Blurb en español (para la contraportada o la solapa)

Neil Hawking, el astronauta declarado muerto ante el mundo, regresa de entre las sombras para exponer un programa secreto del gobierno que lo convirtió en el Sujeto Uno de un experimento de control mental. En una carrera desesperada por reunirse con su familia y derribar la poderosa organización Think Tank, liderada por la enigmática Doctora Frost, Neil se enfrenta a la pregunta más inquietante: ¿es la realidad que conocemos verdadera… o una simulación perfecta diseñada para controlarnos?

Un thriller psicológico que entreteje amor familiar, traición profunda y la duda eterna sobre lo que es real.

Índice en español

• Episodio 1: El regreso del muerto

• Episodio 2: El reencuentro

• Episodio 3: El descubrimiento

• Episodio 4: La exposición

• Episodio 5: La convergencia

• Epílogo

THINK TANK

EPISODIO 1: ÓRBITA

El silencio del espacio es absoluto.

Ningún sonido. Ningún eco. Solo el vacío presionando contra el casco.

La Tierra gira debajo como una canica azul suspendida en tinta negra. La Estación Orbital Artemis-7 flota en primer plano, sus módulos cilíndricos conectados por túneles transparentes, paneles solares desplegados como alas de libélula.

Una figura en traje espacial trabaja en el exterior.

Neil Hawking tiene cuarenta y tres años. Rostro curtido por seis años en órbita. Ojos que han visto demasiada oscuridad. Demasiado silencio. Calibra un sensor de radiación con movimientos precisos, mecánicos.

Ha hecho esto mil veces.

Su respiración amplificada en el casco crea un ritmo: in-out, in-out, in-out.

Panel Oeste. Sensor tres-siete-delta. Verificación rutinaria.

Gira un tornillo. El sensor parpadea verde.

Pausa.

Su mirada se desvía hacia la Tierra. Por un momento, solo observa. El Pacífico brilla bajo el sol como una herida luminosa. En algún lugar ahí abajo está su familia. Kristy. Paul. Serena.

Respira.

La radio crepita. Artemis-7, aquí Control Houston.

La voz es femenina, cálida. Casi maternal.

Cómo va esa reparación, Neil?

Verde en todos los frentes, Houston. Casi termino.

Perfecto. Te tenemos programado para reentrada en treinta minutos.

Pausa en la transmisión. Apenas un segundo. Pero Neil lo nota.

Y Neil… tienes un mensaje personal esperando.

Neil sonríe apenas. Mensaje personal significa Kristy. Copiado. Termino aquí y entro.

Veinte minutos después cruza la esclusa de descompresión. El casco se despresuriza con un siseo largo, como un suspiro metálico. Se lo quita. El interior de la estación es funcional, austero. Paredes metálicas que sudan condensación. Luces LED parpadeando en intervalos irregulares. Todo huele a aire reciclado y plástico caliente.

Se dirige a su compartimento personal. Apenas tres metros cuadrados. Litera. Escritorio plegable. Tablet flotando sujeta con velcro.

Toca la pantalla.

Aparece Kristy.

Treinta y nueve años. Hermosa de esa forma que el tiempo refina, no erosiona. Tiene una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. De cuando se cayó de bicicleta a los veintitrés. Neil estuvo ahí.

Hola, amor. Día ochocientos cuarenta y siete.

Neil hace la cuenta mental. Ochocientos cuarenta y siete días desde que partió. Dos años, tres meses, siete días.

Los chicos te mandan saludos. Paul sacó sobresaliente en física. Dice que cuando vuelvas quiere que le expliques la relatividad mejor que su profesor.

Neil sonríe. Su hijo. Diecisiete años. Serio. Brillante. Heredó la obsesión de Neil por entender cómo funcionan las cosas.

Serena… bueno, Serena está en su fase de odio todo menos la música. Ya sabes. Adolescencia.

Pausa en la grabación. Kristy mira hacia un lado. Sonríe con algo de tristeza.

Pero ayer encontré tu foto en su mesita de noche. Te extraña, Neil. Aunque no lo diga.

La sonrisa de Neil se suaviza. Duele y calienta al mismo tiempo.

Yo también te extraño. Solo quedan…

Kristy consulta algo fuera de cámara.

Tres años y medio más. Suena a eternidad. Pero regresarás. Siempre regresas.

Ella se acerca a la cámara. Sus ojos llenan el encuadre. Verdes. Con una mancha café en el iris derecho que parece una constelación. Neil lo memorizó hace años.

Susurra: Vuelve a mí. Aunque el universo entero se oponga.

La grabación termina.

Pantalla negra.

Neil toca la pantalla donde estuvo su rostro. Vuelvo. Siempre vuelvo.

Silencio.

Guarda la tablet. Abre su casillero personal. Entre ropa flotante y equipos magnéticos, hay una pequeña caja metálica. La abre con cuidado, como quien abre un relicario.

Dentro: un fragmento de ópalo del tamaño de una nuez. Brilla con fuegos internos: naranjas, verdes, azules. Los colores cambian según el ángulo de la luz.

Misión Ceres-12. Año y medio atrás.

Neil había estado reparando un módulo de extracción en el asteroide cuando lo encontró. Incrustado en roca negra como una joya imposible. Lo extrajo. Lo guardó. Contraviniendo protocolos.

Para emergencias, se dijo.

No sabe que Richard Corner, su compañero de entrenamiento, vio ese ópalo dos años atrás. Que investigó su valor en el mercado negro. Que algo se rompió en su cabeza cuando descubrió el precio: suficiente para comprar una vida nueva.

Que esa obsesión lo llevó a traicionarlo.

Neil cierra la caja. La guarda.

Dos horas más tarde está en el centro de control. Revisa monitores. Todo nominal. Niveles de oxígeno: estables. Trayectoria orbital: correcta. Temperatura interna: diecinueve grados Celsius.

Entonces: un pitido.

Agudo. Insistente.

La pantalla central muestra un gráfico astronómico. Una ola de energía aproximándose a la estación. Como un tsunami de radiación invisible.

La computadora anuncia con voz sintética: Alerta: tormenta de rayos gamma detectada. Trayectoria: directa. Tiempo estimado de impacto: cuatro minutos.

Neil frunce el ceño. Los rayos gamma no son raros. Pero esta intensidad… esta proximidad…

Toma el micrófono. Houston, tengo lectura de tormenta gamma. Niveles inusuales. Confirmación?

Silencio.

Estática blanca llenando el canal.

Houston, me copias?

Nada.

La computadora: Tres minutos treinta segundos.

Neil toma una decisión. Entrenamiento automático. Se mueve rápido hacia el módulo de refugio. Sus botas magnetizadas hacen clonk-clonk-clonk contra el metal del piso. El sonido reverbera en los pasillos vacíos.

Dos minutos.

Llega a la esclusa de descompresión alfa. La puerta es circular, pesada, reforzada con titanio. La gira manualmente. Músculos tensándose. La rueda chirría. Se abre.

Entra.

Cierra la esclusa detrás de él. El seguro hace clunk. Un sonido definitivo. Final.

Respira.

Está a salvo aquí. Paredes reforzadas de veinte centímetros. Protección contra radiación. Puede sobrevivir aquí hasta tres semanas si es necesario.

Un minuto.

Neil se sienta en el banco metálico. Espera. Mira alrededor.

El módulo de refugio es pequeño. Claustrofóbico. Tres metros por tres metros. Una sola luz LED parpadeante en el techo. Parpadea. Parpadea. Parpadea.

Treinta segundos.

Algo está… mal.

No puede identificarlo al principio. Es sutil. Como una nota fuera de tono en una sinfonía.

El aire.

El aire huele diferente.

No es el olor estéril de la estación. Ozono y plástico reciclado. Esto es… otra cosa.

Madera?

Detergente?

Neil se pone de pie. Alerta. Diez segundos.

Mira la esclusa. La que acaba de cruzar. La puerta circular de titanio.

Pero ahora…

Ahora no parece una esclusa espacial.

Parece una puerta de madera. Roble. Con picaporte de latón.

Cinco. Cuatro. Tres.

Neil camina hacia ella. Lentamente. Como aproximándose a un animal salvaje.

Toca la superficie.

Es cálida.

Textura de madera real. Vetas. Nudos. Imperfecciones.

Dos. Uno.

Neil gira el picaporte.

Clic.

La puerta se abre.

Y Neil Hawking entra en el infierno.

La sala de estar es perfecta.

Demasiado perfecta.

Luz solar entrando por ventanas de vidrio limpio. Cortinas de lino ondeando suavemente con una brisa que no debería existir. Sofá beige. Alfombra color crema. Fotos enmarcadas en las paredes. Música suave desde un altavoz oculto: jazz. Miles Davis. Kind of Blue.

Neil parpadea.

Mira hacia atrás. La esclusa espacial ha desaparecido. En su lugar: la puerta de entrada de una casa suburbana. Madera. Ventanita de vidrio esmerilado. Alfombrilla que dice “Bienvenido”.

Qué…?

Una voz femenina desde la cocina, cálida y familiar: Cariño! Eres tú?

Pasos acercándose.

Una mujer aparece. Cuarenta años. Sonrisa amable. Delantal con manchas de harina. Cabello castaño recogido en cola de caballo.

Neil no la reconoce.

Llegas temprano. Todo bien en el trabajo?

Neil retrocede un paso. Quién eres?

La mujer parpadea. Confundida. Su sonrisa se congela. Cómo que quién soy? Estás bromeando?

Pasos en las escaleras. Clonk. Clonk. Clonk.

Dos adolescentes bajan. Un chico de diecisiete años. Una chica de quince. Ropa casual. Mochilas escolares.

El chico pregunta sin mirarlo: Papá, viste mi mochila?

Neil los mira fijo. No los conoce. Sus rostros son extraños. Ajenos.

No soy tu padre.

Silencio.

Los tres intercambian miradas. Nerviosas. Como si compartieran un secreto que Neil desconoce.

La chica, con voz suave: Papá, te sientes bien?

No. Soy. Tu. Padre.

Cada palabra pronunciada con precisión. Como clavando estacas en el suelo.

La mujer se acerca despacio. Manos extendidas en gesto tranquilizador. Cariño, tal vez deberías sentarte…

No me toques!

Neil corre hacia la pared. Hay fotos enmarcadas colgando en orden perfecto. Las examina una por una.

Una foto de boda. La mujer en vestido blanco. Velo. Ramo de rosas. Y junto a ella… un hombre en esmoquin.

El hombre tiene el rostro de Neil.

Pero Neil no recuerda esa boda. No recuerda ese traje. No recuerda esas rosas.

Quién es ese?

Más fotos. Cumpleaños. Navidades. Vacaciones en la playa. Picnic en el parque. Siempre el mismo hombre. Su rostro. Sus ojos. Su sonrisa.

Pero son recuerdos ajenos. Vida de otra persona.

La mujer, con voz quebrada: Eres tú. En nuestra boda. No recuerdas?

Neil sacude la cabeza. Violentamente. Yo nunca… esto no…

Busca en sus bolsillos con manos temblorosas. Saca su identificación de astronauta. Plástico laminado. Foto. Nombre. Número de serie.

La muestra como evidencia. Soy Neil Hawking. Astronauta. Estación Artemis-7. Estaba en el espacio hace dos minutos.

Los tres lo miran con lástima.

El chico, todavía sin mirarlo directamente: Papá, eres contador. Trabajas en la ciudad. Nunca has ido al espacio.

Mentira!

Neil corre hacia la puerta principal. La abre de golpe.

Afuera: un vecindario suburbano perfecto.

Jardines verdes recortados con precisión milimétrica. Casas idénticas en colores pastel. Azul cielo. Amarillo mantequilla. Verde menta. Calle de asfalto negro impecable. Ni una grieta. Ni una mancha. Un perro ladra a lo lejos. Ladrido métrico. Cada tres segundos. Guau. Guau. Guau.

Todo absolutamente… normal.

Neil corre calle abajo. Sus botas de astronauta golpean el pavimento. Thump. Thump. Thump.

Pasa casas. Dobla una esquina. Más casas. Iguales. Diferentes colores. Mismo diseño. Mismas ventanas. Mismos jardines.

Sigue corriendo. Pulmones ardiendo. Dobla otra esquina.

Las mismas casas.

Para en seco. Respira agitadamente. Mira alrededor.

Un vecino de sesenta años regando su jardín con manguera verde lo saluda con la mano: Buenos días, señor Hawking! Sale a correr?

Neil lo mira fijo. Me conoces?

El vecino ríe. Claro. Vivimos en la misma calle hace… qué? Cinco años?

Neil retrocede. Da media vuelta. Regresa corriendo. Necesita anclas. Necesita realidad.

Entra a la casa. Cierra la puerta. Se recuesta contra ella. Corazón golpeando contra las costillas.

La mujer, el chico y la chica lo observan desde el sofá. Sentados. Inmóviles. Como maniquíes esperando instrucciones.

La mujer pregunta: Llamamos al doctor?

No. Solo… necesito un momento.

Neil sube las escaleras. Cada escalón cruje bajo su peso. Creak. Creak. Creak.

Entra al dormitorio principal. Cierra la puerta. Apoya la espalda contra la madera.

Silencio.

La habitación es acogedora. Cama matrimonial con edredón floreado. Fotos en el buró. Ropa doblada en un sillón junto a la ventana. Cortinas blancas filtrando luz dorada.

Se mira en el espejo de cuerpo completo.

Su rostro. Sin duda es su rostro. Pómulos marcados. Cicatriz pequeña sobre la ceja derecha. De un accidente en entrenamiento hace doce años.

Pero algo está mal.

Los ojos.

Sus ojos no se reconocen aquí. Como si miraran desde el otro lado de un vidrio empañado.

Abre el closet. Ropa de hombre. Trajes grises. Camisas blancas. Corbatas ordenadas por color. Todo talla correcta. Todo nuevo. Sin desgaste.

Abre un cajón del escritorio. Documentos. Facturas de luz. Recibo de agua. Estado de cuenta bancario. Todos a nombre de Neil Hawking. Esta dirección: 2847 Maple Drive.

Un álbum de fotos en el cajón inferior.

Lo saca con manos temblorosas.

Lo abre.

Página tras página: esa vida que no recuerda.

Boda. Ella en vestido blanco. Él en esmoquin. Sonriendo.

Luna de miel. Playa. Atardecer. Copas de vino.

Primer hijo. Hospital. Ella sosteniendo un bebé envuelto en manta azul. Él con ojeras de orgulloso padre insomne.

Segunda hija. Tres años después. Ella sosteniendo una bebé envuelta en manta rosa. Él más viejo. Más cansado. Sonriente.

Cumpleaños. Velas. Torta. Globos.

Navidades. Árbol. Regalos. Pijamas a juego.

Cada foto perfecta. Cada sonrisa calibrada.

Neil cierra el álbum. Lo arroja contra la pared. Se sienta en el borde de la cama. Cabeza entre manos.

Esto no es real. No puede ser real.

Respira.

In-out. In-out. In-out.

Mira el techo.

Hay un detector de humo. Blanco. Circular. Luz roja parpadeando.

Parpadea demasiado regular.

Cada dos segundos exactos.

Neil se levanta. Se acerca. Arrastra el sillón. Se sube. Inspecciona el detector de cerca.

Hay algo dentro. Diminuto. Apenas visible. Un lente de vidrio del tamaño de una cabeza de alfiler.

Una cámara.

Neil la arranca con los dedos. Cables finos se desprenden. La sostiene en la palma de su mano.

Su expresión cambia.

De confusión a comprensión.

De víctima a adversario.

Mira directo al lente.

Ya sé que me están observando.

En una sala oscura llena de monitores, tres operadores con audífonos intercambian miradas.

Operador Uno anota: Sujeto Hawking detectó vigilancia en cuarenta y siete minutos. Nuevo récord.

Operador Dos pregunta: Informamos al Comandante?

Espera. A ver qué hace.

En la pantalla central: Neil destroza la cámara contra el suelo.

Operador Tres: Fase dos comprometida.

Operador Uno toma el micrófono: Comandante, tenemos situación con Sujeto Hawking.

Una voz responde por radio. Masculina. Fría como bisturí: Especifique.

Detectó vigilancia. Está resistiendo la narrativa más rápido de lo previsto.

Pausa larga. Estática.

Luego: Ajusten variables. Aumenten presión emocional. Introduzcan familiares implantados. Quiero su mente flexible en setenta y dos horas.

Entendido.

Los operadores tecle

an comandos.

En los monitores, la casa comienza a… cambiar.

Esa noche Neil no puede dormir.

Está acostado en la cama del dormitorio principal. La mujer que dice ser su esposa duerme a su lado. Respira con un ritmo perfecto. In-out. In-out. Demasiado perfecto.

Neil mira el techo. En la oscuridad, busca más cámaras. No encuentra ninguna. Pero sabe que están ahí. Ocultas. Observando.

Cierra los ojos.

Busca anclas. Recuerdos reales. Cosas que sabe que son verdad.

Kristy.

Su nombre real. No Laura. Kristy.

Kristy con el lunar en el hombro izquierdo. La cicatriz pequeña en la ceja. La mancha café en el iris derecho como una constelación. La forma en que muerde su labio inferior cuando está concentrada. El sonido de su risa. No perfecta. Real. Con ese pequeño resoplido al final que siempre la avergüenza.

Paul.

Diecisiete años. Serio. Brillante. Quiere ser astrofísico. Lee tres libros a la semana. Tiene esa manera de fruncir el ceño cuando piensa, exactamente como Neil.

Serena.

Quince años. Rebelde. Toca guitarra. Odia las matemáticas pero ama la poesía. Tiene los ojos de su madre. La terquedad de su padre.

Esos recuerdos se sienten sólidos. Anclados en algo real.

Todo lo demás es niebla.

Neil abre los ojos.

La mujer se mueve en sueños. Murmura algo ininteligible. Se da la vuelta.

Neil se levanta. Silencioso. Baja las escaleras. La casa está oscura.

Va a la cocina. Abre el refrigerador. Luz blanca inunda el espacio. Toma un cartón de leche. Revisa la fecha de caducidad. Todo parece normal.

Pero entonces nota: la temperatura del refrigerador. Perfecta. Ni un grado más. Ni uno menos. Tres grados Celsius exactos.

Abre el congelador. Todo organizado milimétricamente. Caja de helado alineada con las verduras congeladas. Bolsas de hielo apiladas con precisión geométrica.

Demasiado perfecto.

Se sirve café de una cafetera que estaba preparada. Lo prueba. Sabe… correcto. Pero falta algo. Alma? Historia?

Mira alrededor. Nota un cuadro en la pared. Un paisaje marino. Olas. Cielo azul. Gaviotas.

Está colgado dos milímetros torcido hacia la izquierda.

Neil lo endereza.

Camina a la sala. Otro cuadro. También dos milímetros torcido.

Otro. Igual.

Inconsistencia deliberada.

Alguien diseñó esto para que fuera casi perfecto. Para que él buscara las grietas.

Es una prueba.

Neil va hacia la ventana. Mira afuera. El vecindario duerme.

Pero en una casa al otro lado de la calle, una luz se enciende. Segundo piso.

Neil observa.

Una silueta pasa frente a la ventana. Demasiado rápido. Demasiado precisa. Como siguiendo una coreografía ensayada.

La luz se apaga.

Neil sonríe apenas. Amargo.

Actores. Todos son actores.

Se aleja de la ventana. Regresa a las escaleras.

Pero antes de subir, mira hacia la puerta principal.

Podría salir. Podría correr.

Pero hacia dónde? Si esto es un set, qué hay más allá?

Decide esperar. Observar. Aprender.

Amanecer.

Neil está sentado en el borde de la cama cuando el sol sale. No durmió.

Toque en la puerta. La mujer entra con una taza de café.

Buenos días. Pensé que… tal vez podríamos hablar.

Neil la mira. Estudia cada micro-expresión.

Cuánto tiempo llevamos casados?

Dieciocho años.

Dónde nos conocimos?

En la universidad. Clase de historia. Te sentaste detrás de mí.

Qué estudiabas?

Literatura.

Neil asiente. Procesando.

Qué libro estabas leyendo el día que te propuse matrimonio?

La mujer parpadea. Brevísima pausa.

Orgullo y Prejuicio. Tu favorito.

Nunca he leído Orgullo y Prejuicio.

La mujer sostiene la mirada.

Tal vez lo olvidaste. Como… como olvidaste muchas cosas.

O tal vez nunca sucedió.

Tensión.

La mujer deja la taza en el buró.

Creo que deberías ver a un doctor.

Creo que deberías decirme quién te contrató.

La mujer se ve herida. O actúa que está herida.

No puedo seguir con esto.

Sale. Cierra la puerta.

Neil se queda solo.

Toma la taza de café. La huele. Normal. La prueba. Amargo. Perfecto.

La deja.

La familia desayuna en silencio.

El chico y la chica comen cereal. No lo miran.

La mujer sirve huevos. Los pone frente a Neil.

Como te gustan. Con tocino.

Neil los mira. Huelen bien. Prueba. Saben… a nada emocional. Solo sabor químicamente correcto.

Gracias.

Come en silencio.

El chico se levanta. Toma su mochila.

Me voy a la escuela.

Que tengas buen día, cariño.

El chico sale. La chica lo sigue.

Yo también.

Neil y la mujer quedan solos.

Neil… voy a programar una cita con el doctor Simmons. Él puede ayudarte.

No estoy enfermo.

Entonces, qué está pasando?

Estoy atrapado en una simulación. Ustedes no son reales. Y quienquiera que esté detrás de esto quiere quebrarme.

La mujer lo mira largamente.

Ojalá pudieras escucharte.

Se levanta. Lleva los platos a la cocina.

Neil se queda sentado. Mira su reflejo en la ventana.

No reconoce al hombre que lo mira de vuelta.

En una instalación desconocida, tres operadores observan monitores.

Operador Dos: Fase dos: rechazo total. No acepta la narrativa familiar.

Operador Uno: Esperado. Hawking tiene entrenamiento de resistencia. Vamos a fase tres.

Operador Tres: Tan pronto?

Operador Uno: El Comandante quiere resultados. Introduzcan el elemento emocional primario.

Operador Tres revisa archivos: Esposa real? Hijos reales?

Operador Uno: No. Todavía no. Primero: fragmentación de memoria.

Toca controles. En los monitores, la casa comienza a vibrar. Apenas perceptible.

Neil siente el cambio. Un zumbido bajo. Frecuencia subsónica.

Mareo.

Se lleva la mano a la sien.

Imágenes parpadean en su mente:

Kristy sonriendo.

Paul como bebé.

Serena en bicicleta.

Pero mezcladas con:

La mujer en vestido de novia.

El chico graduándose.

La chica tocando piano.

No. No son reales.

El zumbido aumenta. Más imágenes. Más rápido. Confusión.

Neil cae de rodillas.

Paren!

El zumbido cesa abruptamente.

Silencio.

Neil respira agitadamente. Sudor en la frente.

La mujer aparece desde la cocina.

Neil? Qué pasó?

Qué me hicieron?

No entiendo…

El zumbido! Las imágenes!

No hubo ningún zumbido.

Neil se pone de pie.

Mientes.

Camina hacia ella. La mujer retrocede.

Dime quién te envió. Gobierno? Militar? Corporación?

Nadie me envió. Soy tu esposa.

NO LO ERES!

Silencio.

La mujer tiembla. O actúa que tiembla.

Neil respira hondo. Se controla.

Lo siento. Solo… necesito aire.

Sale por la puerta trasera.

El jardín trasero es perfecto. Césped cortado con precisión. Cerca blanca. Hamaca.

Neil se sienta en la hamaca. Cierra los ojos. Respira.

En su mente, busca anclas reales:

Kristy. Su risa. El lunar en su hombro izquierdo.

Paul. Serio. Lector voraz. Quería ser astrofísico.

Serena. Rebelde. Ojos de su madre. Amaba tocar guitarra.

Esos recuerdos se sienten sólidos.

Todo lo demás es niebla.

Abre los ojos.

Mira hacia la cerca. Hay un hueco pequeño entre dos tablas.

Se acerca. Mira a través.

Al otro lado: otra casa idéntica. Otro jardín idéntico.

Y en ese jardín, un hombre regando plantas.

El hombre voltea. Mira directo a Neil.

Sonríe. Saluda.

Demasiado amigable. Demasiado perfecto.

Neil no responde.

El hombre regresa a sus plantas.

Neil retrocede.

Conjunto completo. Set entero.

Regresa a la casa.

Neil ha estado buscando. Muebles movidos. Cajones abiertos.

La mujer lo observa desde la cocina.

Qué buscas?

Grietas. Errores. Pruebas.

De qué?

De que esto no es real.

Neil encuentra una caja de fotos debajo del sofá. La abre. Cientos de fotos. Todas fabricadas. Navidades. Cumpleaños. Graduaciones.

Pero hay una foto al fondo. Diferente.

Neil la saca.

Es una foto real. Kristy, Paul, Serena. Playa. Hace años.

Él tomó esa foto.

Cómo llegó aquí?

De dónde salió esto?

Voltea la foto. Hay escritura: Familia Hawking – Costa del Sol – 2018.

Su letra. O una falsificación perfecta.

Es nuestra foto. Del último viaje.

No. Esta es… esto es real.

Neil guarda la foto en su bolsillo. Sigue buscando.

Encuentra un sobre manila escondido detrás del librero. Lo abre.

Dentro: documentos. Formularios médicos. Un expediente psicológico.

Nombre: Neil Hawking.

Diagnóstico: Trastorno Disociativo de Identidad. Delirios espaciales. Esquizofrenia paranoide.

Neil lee. Cada palabra es un golpe.

No. Esto es falso.

Más documentos. Historial de hospitalizaciones. Tratamientos.

Todo mentira. O…

Y si no lo es?

Por un momento, duda.

Y si realmente está enfermo? Y si nunca fue astronauta?

No.

Sacude la cabeza.

Conozco la verdad.

Arroja los documentos.

La mujer se acerca.

Neil, por favor. Deja que te ayudemos.

La ayuda que necesito no la puedes dar.

Va hacia las escaleras.

Necesito pensar.

Sube.

Esa noche Neil está acostado. No duerme. Mira el techo. Cierra los ojos.

Y entonces algo se rompe.

La realidad parpadea.

Como un televisor con mala señal.

Neil está en una celda vacía. Paredes blancas. Sin ventanas. Una luz en el techo.

Se pone de pie. Toca las paredes. Sólidas.

Dónde estoy?!

Una voz responde. Desde altavoces ocultos. Computarizada. Sin emoción.

Sujeto Hawking. Bienvenido a Think Tank.

Neil mira alrededor.

Qué es esto?

Experimento de manipulación de consciencia. Fase uno: completada. Rechazo de narrativa artificial: confirmado. Procediendo a fase dos.

Dónde está mi familia?

Segura. Por ahora. Coopere y permanecerán así.

Pánico. Furia.

Si les hacen daño…

Amenazas irrelevantes. Siéntese, Sujeto Hawking. Tenemos mucho trabajo por delante.

Neil golpea la pared.

Déjenme salir!

La luz parpadea.

Oscuridad.

Cuando regresa, Neil ya no está en la celda blanca.

Está en otro lugar. Otro tiempo.

—–

Centro de Evaluación Cognitiva Avanzada. Sala de pruebas. Año mil novecientos noventa y cinco.

Un cuarto blanco. Mesa pequeña. Sillas pequeñas.

Neil niño tiene nueve años. Delgado. Ojos demasiado serios para su edad. Está sentado.

Frente a él: Doctora Helen Frost. Cuarenta y cinco años. Cabello gris. Sonrisa clínica.

Buenos días, Neil. Dormiste bien?

Sí, doctora.

Perfecto. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a jugar con dos maestras.

Neil la mira sin entender.

Conoces a la señorita Claire, verdad?

Neil asiente.

Bien. Hoy la señorita Claire va a enseñarte matemáticas. Y también va a hacerlo su hermana gemela.

Tiene una hermana?

Sí. Se parecen mucho. Pero no son iguales. Quiero que me digas si notas alguna diferencia.

Neil asiente. No entiende por qué es importante, pero confía en la doctora.

Han pasado tres semanas desde que sus padres lo trajeron aquí. Le dijeron que era especial. Que estas pruebas lo ayudarían a ser más inteligente.

Neil solo quiere volver a casa.

—–

Momentos después entra la señorita Claire. Treinta años. Dulce. Vestido floreado.

Hola, Neil! Listo para aprender?

Neil sonríe. Le agrada la señorita Claire.

Listo.

Pasan treinta minutos. Matemáticas básicas. Multiplicación. División.

La señorita Claire es paciente. Cuando Neil se equivoca, ella sonríe.

Está bien. Inténtalo de nuevo.

Neil lo intenta. Lo logra.

Muy bien!

Y aquí Neil nota algo.

Cuando ella dice “Muy bien”, su rostro sonríe. Pero sus ojos sonríen medio segundo después.

Es casi imperceptible.

Pero Neil lo siente.

Como un eco emocional.

—–

Días pasan. Neil ha tenido sesiones con “la señorita Claire” y con “su hermana gemela”.

Pero Neil ya no cree que sean gemelas.

Cree que una es real y la otra está fingiendo.

Hoy, cuando entra “la señorita Claire”, Neil la mira fijo.

Ella le enseña geometría. Triángulos. Ángulos.

Neil la observa más que a los problemas.

Y entonces lo confirma:

Cuando ella reacciona a sus respuestas, hay un desfase.

Primero piensa.

Luego actúa.

Pero entre el pensamiento y la acción hay una fracción de segundo donde su rostro está… vacío.

Como si estuviera esperando una señal interna.

Neil deja de trabajar. Solo la mira.

Pasa algo, Neil?

Usted no es ella.

La actriz parpadea.

De qué hablas?

Usted siente después de sentir. Eso no es humano.

Silencio.

La actriz mantiene la sonrisa. Pero ya no es convincente.

Creo que deberíamos tomar un descanso.

Sale rápidamente.

Neil se queda solo.

No entiende completamente lo que acaba de decir.

Pero sabe que es verdad.

—–

Detrás de un espejo unidireccional, la Doctora Frost observa con un coronel militar y dos científicos.

Científico Uno: Increíble. Detectó el desfase en cinco días.

Coronel: Qué tan preciso fue el desfase?

Doctora Frost: Cero punto siete segundos. Casi imperceptible para un adulto. Para un niño debería ser invisible.

Coronel: Pero él lo vio.

Doctora Frost: No lo vio. Lo sintió.

El coronel sonríe.

Entonces tenemos a nuestro candidato.

Científico Dos: Señor, es un niño. Los protocolos éticos…

Coronel: Los protocolos éticos son para tiempos de paz. Estamos desarrollando armamento de próxima generación. Soldados que puedan operar en realidades virtuales indistinguibles de lo real. Este niño puede detectar simulaciones. Eso lo convierte en la clave.

Doctora Frost: Qué hacemos con él?

Coronel: Continúen las pruebas. Aumenten la complejidad. Quiero saber hasta dónde puede llegar antes de romperse.

Y si se rompe?

Coronel: Hay otros cien niños en la lista.

Sale.

La doctora Frost mira a Neil a través del espejo. El niño está sentado. Solo. Mirando sus manos.

Ella siente algo. Culpa? Lástima?

Lo reprime.

Procedan a fase dos.

—–

Días después. Neil ha sido sometido a más pruebas.

Ahora no solo es la señorita Claire.

También hay un “padre” falso. Una “madre” falsa. Un “amigo” falso.

Todos con el mismo desfase emocional.

Neil los detecta a todos.

Pero ahora algo peor está pasando:

Neil está empezando a dudar de todo.

Si estas personas son falsas, qué hay de sus padres reales?

Qué hay de su vida fuera de este centro?

Qué es real?

Está sentado en el suelo. No quiere jugar más.

La Doctora Frost entra.

Neil, por qué no participas?

Porque todos son mentira.

No son mentira. Son solo… diferentes.

Por qué hacen esto?

Para ayudarte.

Lágrimas en los ojos del niño.

Quiero ir a casa.

Pronto, Neil. Solo unas pruebas más.

Pero Neil ya aprendió la lección más importante:

Los adultos mienten.

Las emociones pueden ser falsas.

Y nadie vendrá a salvarlo.

Tiene que salvarse solo.

—–

La Doctora Frost revisa los resultados con el equipo.

Científico Uno: Sujeto Hawking muestra resistencia excepcional. Detectó todos los desfases. No mostró signos de colapso psicológico.

Doctora Frost: Pero está traumatizado.

El coronel por videoconferencia: El trauma es la herramienta. Lo que importa es que no se rompió. Registren sus datos. Manténganlo en observación. Y prepárenlo para fase tres cuando cumpla dieciocho años.

Fase tres?

Coronel: Inmersión completa. Realidad virtual total. Pero eso es para el futuro. Por ahora, devuélvanlo a sus padres. Con la historia de cobertura habitual.

Les decimos la verdad?

Coronel: Por supuesto que no. Firmaron el acuerdo de confidencialidad. Solo saben que su hijo estuvo en un programa para superdotados. Y eso es todo lo que sabrán.

La transmisión termina.

La Doctora Frost mira el archivo de Neil. En la foto: un niño de nueve años con ojos que ya no son de niño.

Cierra el archivo.

—–

Neil adulto regresa abruptamente del flashback.

Está de rodillas en la celda blanca. Sudando. Respirando agitadamente.

La voz computarizada regresa.

Recuerdo recuperado. Proyecto Desfase. Mil novecientos noventa y cinco. Usted fue el primer éxito.

Tenía nueve años!

Edad irrelevante. Resultado relevante. Usted demostró capacidad para detectar inconsistencias emocionales microscópicas. Esa habilidad lo convirtió en candidato ideal para Think Tank.

No me eligieron. Me dañaron.

Correcto. El daño fue intencional. Y efectivo.

Neil golpea el suelo.

Dónde está mi familia real? Dónde están Kristy, Paul y Serena?

Información clasificada.

Dímelo!

Coopere con el experimento y recibirá respuestas.

Cooperar cómo?

Acepte la narrativa familiar proporcionada. Permita la reescritura de su identidad. Abandone el concepto de familia original.

Nunca.

Respuesta esperada. Procediendo a fase tres. Presión emocional aumentada.

Las luces parpadean.

Y Neil regresa a la sala de estar simulada.

—–

Pero algo ha cambiado.

La mujer está a su lado. Pero ahora luce diferente. Más real. Más cálida.

Y lo más perturbador: ahora cuando habla, el desfase ha desaparecido.

Neil, sé que has estado confundido. Pero estoy aquí. Los chicos están aquí. Somos reales.

Neil la mira. Busca el desfase.

No lo encuentra.

Han mejorado.

Cuántos años llevamos casados?

Dieciocho.

Dónde nos conocimos?

Sin dudar, con emoción genuina: En la universidad. Yo estudiaba literatura. Tú ingeniería. Te sentaste detrás de mí en historia del arte. Pasaste todo el semestre intentando que notara que existías.

Neil busca inconsistencias. No hay.

Y finalmente, en la última clase, me pasaste una nota. Decía: “Si no te invito a salir ahora, me arrepentiré toda mi vida. Café?”

Neil siente algo. Un eco de memoria. Pero no está seguro si es real o implantado.

La mujer toma su mano.

Neil, por favor. Vuelve a nosotros.

Sus ojos están húmedos. Su mano tiembla.

Todo parece auténtico.

Por un momento, Neil duda.

Y si esto es real y sus recuerdos de Kristy son los falsos?

No.

Se concentra. Busca algo. Cualquier cosa.

Y entonces lo encuentra:

Cuando la mujer respira, su pecho sube y baja perfectamente. Sin variación. Como un metrónomo.

Demasiado perfecto.

Casi me convences.

Qué?

Tu respiración. Es demasiado regular. Los humanos no respiran así. Tenemos variaciones. Suspiros. Pausas.

La mujer se paraliza.

Mejoraron el desfase emocional. Pero olvidaron los detalles fisiológicos.

La mujer lo suelta. Su voz cambia. Más fría.

Eres imposible.

No. Solo fui entrenado por ustedes para ser imposible.

La mujer se levanta. Sale.

Neil se queda solo.

Sonríe apenas.

Ganó esta ronda.

Pero sabe que vendrán más.

—–

En la sala de control, los operadores están frustrados.

Operador Uno: Fase tres fallida. Detectó la inconsistencia respiratoria.

Operador Dos: Cómo es posible? El algoritmo era perfecto.

Operador Tres: Él no piensa como nosotros. Busca cosas que ni siquiera sabíamos que importaban.

Operador Uno a radio: Comandante, Sujeto Hawking sigue resistiendo. Fases uno, dos y tres: fallidas.

Voz del Comandante: Entonces es momento de la fase cuatro.

Operador Uno: Señor, fase cuatro implica…

Comandante: Sé lo que implica. Introduzcan información sobre su familia real. Pero no les den lo que quiere. Denle suficiente verdad para destruirlo.

Entendido.

—–

Neil está en el sofá cuando una tablet aparece en la mesa de centro.

No estaba ahí hace un segundo.

La toma. La pantalla se enciende sola.

Un archivo de video.

Título: FAMILIA HAWKING – ACTUALIZACIÓN.

Neil duda. Sabe que es una trampa.

Pero necesita saber.

Presiona play.

—–

La imagen es granulada. Tomada desde lejos con un telefoto.

Un cementerio. Día gris.

Kristy está frente a una lápida. Cabello más corto. Vestida de negro.

Paul y Serena están a su lado.

Neil siente que su corazón se detiene.

Son ellos.

Reales.

Vivos.

Kristy coloca flores en la lápida.

La cámara hace zoom.

La lápida dice:

NEIL HAWKING

1983 – 2023

ESPOSO Y PADRE AMADO

PERDIDO EN LAS ESTRELLAS

Neil no puede respirar.

En el video, Kristy habla. No hay audio, pero Neil puede leer sus labios.

Te extraño todos los días.

Paul la abraza. Serena llora.

El video termina.

Pantalla negra.

Luego aparece texto:

SU FAMILIA CREE QUE USTED ESTÁ MUERTO.

HAN SEGUIDO ADELANTE.

USTED ES UN FANTASMA.

ACEPTE SU NUEVA REALIDAD.

Neil arroja la tablet.

Se pone de pie. Grita.

NO! ESTÁN MINTIENDO!

Pero una parte de él ya está quebrándose.

Porque el video parecía real.

Demasiado real.

Neil regresa a la celda blanca sin transición.

Cae de rodillas.

El impacto resuena en sus huesos.

La voz computarizada llena el espacio.

Familia Hawking fue notificada de su muerte hace tres años. Funeral realizado. Ataúd sellado proporcionado. Compensación económica entregada. Han continuado sus vidas.

Neil respira. Cada inhalación duele.

Mentira.

Verdad. Su esposa Kristy ha comenzado a salir con Richard Corner. Conocido suyo. Ex compañero de entrenamiento.

Neil levanta la cabeza.

Rich?

Afirmativo. Richard Corner. No calificó para misiones espaciales. Pero calificó para programa de reemplazo familiar.

Qué significa eso?

Agente entrenado para ocupar roles familiares vacantes. Actualmente asignado a familia Hawking.

Neil entiende.

Rich no apareció por accidente.

Lo enviaron.

Por qué?

Control. Mientras familia Hawking esté bajo observación, usted tiene motivación para cooperar.

Neil cierra los ojos. Respira.

Piensa.

Quieren usarlos como palanca.

Correcto.

Entonces siguen vivos. Siguen seguros.

Por ahora.

Neil se pone de pie.

Lentamente.

Por primera vez desde que todo comenzó, sonríe.

No es una sonrisa de derrota.

Es una sonrisa de estrategia.

Está bien. Cooperaré.

Pausa.

Acepta la narrativa familiar proporcionada?

Sí.

Mentira. Pero una mentira útil.

Procesando respuesta. Evaluando sinceridad.

Silencio.

Luego:

Análisis de voz: inconsistente. Sujeto Hawking está mintiendo.

Neil sonríe más.

Por supuesto que miento. Pero ahora sé tres cosas: Uno, mi familia está viva. Dos, están siendo vigilados. Tres, Rich Corner está con ellos.

Esa información no le beneficia.

Me beneficia porque ahora tengo un objetivo. Salir de aquí. Encontrar a mi familia. Y eliminar a Rich Corner de la ecuación.

Imposible. Usted está contenido.

Me contuvieron cuando tenía nueve años. Y aun así sobreviví. Ahora soy adulto. Entrenado. Y furioso.

Pausa.

Cometieron un error.

Qué error?

Me enseñaron a detectar sus trucos. Y ahora voy a usarlos contra ustedes.

Silencio largo.

Luego:

Alerta. Sujeto Hawking ha cambiado de fase psicológica. De víctima a agresor. Recomendación: sedación inmediata.

Las luces parpadean.

Neil siente un gas entrando en la celda. Dulce. Químico.

Sus rodillas se doblan.

Pero antes de perder la consciencia, dice:

Voy a volver. Y cuando lo haga, voy a destruir todo lo que construyeron.

Cae.

Oscuridad.

En la sala de control, los operadores intercambian miradas nerviosas.

Operador Uno: Fase cuatro: contraproducente. Sujeto Hawking ahora tiene motivación aumentada.

Operador Dos: Qué hacemos?

Operador Uno a radio: Comandante, tenemos problema.

Explique.

Sujeto Hawking ya no busca escapar solo para sí mismo. Ahora busca destruir el programa completo.

Pausa larga.

Interesante. Entonces pasamos a fase cinco.

Operador Uno: Señor, fase cinco es…

Liberación controlada. Vamos a dejarlo escapar.

Operador Dos: Por qué?

Porque un sujeto que escapa es más valioso que un sujeto contenido. Lo rastrearemos. Veremos cómo opera en terreno. Y cuando llegue a su familia, observaremos qué hace. Eso nos dará los datos finales que necesitamos.

Y si destruye al agente Corner?

Voz del Comandante: Corner es prescindible. Hawking no. Procedan.

Horas después.

Neil despierta.

La puerta de la celda está abierta.

Se pone de pie. Cauteloso. Todo su cuerpo duele. El gas dejó residuos. Sabor metálico en la boca.

Mira hacia el pasillo.

Vacío.

La voz computarizada regresa.

Sujeto Hawking. Se le ha concedido acceso a sector secundario. Proceda.

Neil no confía.

Pero tampoco tiene opción.

Sale de la celda.

El pasillo es largo. Blanco. Luces fluorescentes parpadeando en secuencia irregular.

Puertas a ambos lados. Todas cerradas.

Excepto una al final.

Neil camina hacia ella.

Sus pasos hacen eco.

Entra.

Es un laboratorio tecnológico. Computadoras. Servidores. Equipos que Neil no reconoce del todo pero intuye su función.

Y en el centro: un maniquí con un dispositivo holográfico adherido al pecho.

Neil se acerca.

Examina el dispositivo.

Entiende inmediatamente: proyector de identidad. Cambia apariencia.

Mira alrededor. Hay más dispositivos en cajas. Toma uno. Luego otro. Tres en total.

Y entonces escucha:

Sabía que regresarías aquí.

Neil voltea.

La Doctora Helen Frost está en la puerta. Ahora tiene setenta años. Pero aún conserva esa sonrisa clínica.

Tú. La del experimento.

Veinte años después y todavía me recuerdas. Eso significa que hicimos bien nuestro trabajo.

Me torturaron.

Te preparamos.

Para qué?

Para esto. Think Tank. Siempre fuiste el candidato ideal. Y ahora has demostrado ser incluso mejor de lo que esperábamos.

Por qué me dejan salir?

Porque eres más útil libre que enjaulado. Vas a ir tras tu familia. Vas a intentar salvarlos. Y cada paso que des nos dará datos invaluables.

No voy a ser su rata de laboratorio.

Ya lo eres. Siempre lo fuiste.

Neil aprieta el dispositivo holográfico en su mano.

Si salgo de aquí, destruiré todo lo que han construido.

La doctora sonríe.

Lo sé. Por eso te estamos dejando ir. Queremos ver si puedes.

Sale.

Neil se queda solo.

Respira.

Mira alrededor. Encuentra una terminal de computadora. La hackea. Es más fácil de lo que debería.

Porque quieren que lo haga.

Accede a archivos:

FAMILIA HAWKING – UBICACIÓN ACTUAL: 1247 Maple Street, Henderson, Nevada.

AGENTE RICHARD CORNER – ESTADO: ACTIVO

OPERACIÓN: REEMPLAZO FAMILIAR

OBJETIVO: CONTROL EMOCIONAL DE SUJETOS SECUNDARIOS

Neil memoriza la dirección.

Apaga la terminal.

Encuentra una salida de emergencia marcada en verde.

La puerta está desbloqueada.

Sale.

Neil emerge en un desierto. Nevada. Amanecer pintando el cielo de naranjas y rosas.

La instalación militar está camuflada detrás de él. Medio enterrada en arena y roca.

Está a kilómetros de cualquier civilización.

Pero está libre.

Mira el horizonte.

El sol sube lentamente.

Calor ya empezando a presionar.

Voy por ustedes. Aguanten un poco más.

Comienza a caminar.

Cada paso hunde sus botas en arena.

Cada paso lo acerca.

Casa de Kristy. Henderson, Nevada. Mismo amanecer.

Kristy está en la cocina. Preparando café. Se ve cansada. Ojeras profundas. El tipo de cansancio que no se cura con sueño.

Rich Corner baja las escaleras. Cuarenta años. Apuesto de manera calculada. Sonrisa ensayada.

Buenos días.

Kristy no lo mira.

Buenos días.

Dormiste bien?

Mentira suave.

Sí.

Pero no lo hizo. Otra noche soñando con Neil. Otra noche despertando con lágrimas en las mejillas.

Rich se acerca. Intenta besarla en la mejilla.

Kristy se aparta. Sutil pero claro.

Rich finge no notarlo.

Tengo reunión en la ciudad. Regreso en la noche.

Está bien.

Rich sale.

Kristy se queda sola en la cocina.

Silencio.

El café gotea en la cafetera. Plop. Plop. Plop.

Mira una foto en el refrigerador: ella, Neil, Paul y Serena. Playa. Hace años. Todos sonriendo.

Toca el rostro de Neil en la foto con un dedo.

Donde quiera que estés… espero que estés en paz.

No sabe que Neil está vivo.

No sabe que está caminando a través del desierto.

No sabe que viene por ella.

No sabe que la guerra apenas comienza.

EPISODIO 2: MEMORIA

El desierto de Nevada no perdona.

Neil ha estado caminando cuatro horas. El sol ahora está alto. Implacable. La temperatura sube de cuarenta grados.

Sudor empapa su ropa de laboratorio. Labios agrietados. Lengua hinchada.

Pero no se detiene.

En su mente, repite como un mantra:

Kristy. Paul. Serena.

Kristy. Paul. Serena.

Nombres reales. Personas reales. Vida real.

Todo lo demás puede ser mentira. Pero ellos no.

A lo lejos, finalmente: una carretera. Asfalto brillando bajo el sol como un río de alquitrán.

Neil sonríe. Labios sangrando con el movimiento.

Primer obstáculo superado.

Acelera el paso.

Carretera Estatal 375. Mediodía.

Neil llega al asfalto. Se sienta en el borde. El pavimento quema incluso a través de la tela de su pantalón.

Espera.

No hay autos. Esta es una de las carreteras más vacías de Estados Unidos. La llaman “Extraterrestrial Highway”. Turistas buscando OVNIs. Conspiranoicos. Nadie más.

Neil saca uno de los dispositivos holográficos. Lo examina mientras espera.

Pequeño. Del tamaño de un teléfono antiguo. Pantalla táctil. Controles simples.

Lo enciende.

La pantalla muestra opciones:

MODO 1: PROYECCIÓN GENÉRICA

MODO 2: PROYECCIÓN ALMACENADA

MODO 3: CAPTURA NUEVA IDENTIDAD

Neil selecciona MODO 1.

Una lista de rostros aparece. Hombres de diferentes edades, etnias, complexiones. Perfiles genéricos. Identidades vacías.

Neil selecciona uno: hombre blanco, cincuenta años, cabello gris, rostro común. El tipo de persona que nadie recuerda.

Presiona ACTIVAR.

El dispositivo vibra. Se adhiere a su pecho magnéticamente.

Un campo holográfico se despliega alrededor de su cuerpo.

La luz parpadea. Se ajusta. Se estabiliza.

En segundos, Neil ya no parece Neil.

Parece un hombre de cincuenta años. Ropa diferente: jeans, camisa a cuadros, botas de trabajo.

Neil se mira las manos. Ya no son sus manos. Son las de alguien mayor. Piel más oscura. Cicatrices diferentes. Venas más prominentes.

Toca su rostro. Siente su piel real, pero visualmente es otra persona.

Increíble.

Escucha un motor a lo lejos.

Se pone de pie. Levanta el pulgar. Auto-stop.

Una camioneta Ford vieja se acerca. Se detiene.

Un conductor de sesenta años con sombrero de vaquero baja la ventana. Rostro curtido por el sol del desierto.

Problemas con tu auto?

Neil habla. El holograma también modifica su voz. Más grave. Más ronca.

Se quedó sin gasolina a unos kilómetros. Vas hacia Las Vegas?

Más o menos. Te llevo hasta Tonopah. Ahí puedes conseguir combustible.

Perfecto. Gracias.

Neil sube a la camioneta.

Interior de la camioneta. En movimiento.

El conductor maneja. Radio country de fondo. Dolly Parton cantando sobre corazones rotos.

Qué hacías tan lejos de la carretera?

Neil improvisa.

Campamento. Me separé del grupo.

El conductor ríe.

Mal lugar para perderse. Aquí no hay nada más que aire y serpientes.

Lo noté.

Silencio cómodo. Millas pasan.

Luego el conductor pregunta:

Tienes familia esperándote?

Neil duda.

Luego, con voz quebrada que no puede controlar del todo:

Sí. Esposa. Dos hijos.

El conductor asiente.

Debe ser bueno volver a casa.

Neil mira por la ventana. Desierto interminable.

No tienes idea.

El conductor lo mira de reojo. Algo en la voz de este hombre suena… roto. Desesperado.

Pero no pregunta más.

Tonopah, Nevada. Estación de gasolina. Tarde.

La camioneta se detiene.

Aquí te dejo. Buena suerte.

Gracias por todo.

Neil baja. La camioneta se aleja en una nube de polvo.

Neil está solo en una estación de gasolina medio abandonada. Dos bombas oxidadas. Una tienda pequeña con ventanas sucias.

Entra.

Interior de la tienda.

Un empleado de veinte años con audífonos puestos está detrás del mostrador. Perdido en su teléfono.

Neil mira alrededor. Snacks. Bebidas. Polvo en los estantes.

Y en la esquina: un teléfono público. Reliquia de otra época.

Neil va hacia él. Levanta el auricular. Suena el tono de marcado. Inserta monedas que robó de la camioneta cuando el conductor no miraba.

Marca un número. Uno que memorizó hace años. El número de su casa.

Suena.

Suena.

Suena.

Una voz contesta.

Hola?

Es Kristy.

Neil se paraliza.

Es su voz.

Real. No grabada. No simulada.

Viva.

Quiere hablar. Decirle que está vivo. Que viene por ella. Que la ama. Que nunca dejó de amarla.

Pero no puede.

Si habla, Think Tank lo sabrá. La pondrá en peligro. A ella y a los niños.

Hola? Hay alguien ahí?

Neil cierra los ojos. Lágrimas amenazan. Aprieta el auricular contra su pecho.

La voz de Kristy, frustrada:

Otro vendedor.

Cuelga.

Tono de marcado. Plano. Infinito.

Neil sostiene el auricular un momento más.

Luego susurra al vacío:

Pronto. Te lo prometo.

Cuelga.

Sale de la tienda.

Tonopah. Calle principal. Atardecer.

Neil camina por el pueblo. Es pequeño. Polvoriento. Pocas personas. Edificios viejos. Negocios cerrados.

Necesita tres cosas: transporte, dinero, información.

Ve un café internet. Letrero descolorido: “INTERNET – $5/HORA”.

Entra.

Interior del café internet.

Dos computadoras viejas con monitores gruesos. Un encargado de treinta años con tatuajes en ambos brazos está detrás del mostrador. Desinteresado. Jugando en su teléfono.

Cinco dólares la hora.

Neil no tiene dinero.

Mira alrededor. El encargado está absorto en su pantalla.

Neil se sienta en una computadora. La enciende.

El encargado ni siquiera levanta la vista.

Neil abre un navegador. Busca:

NEIL HAWKING OBITUARIO

Resultados aparecen:

NEIL HAWKING, 43, ASTRONAUTA, MUERE EN ACCIDENTE ESPACIAL

Artículo del 2021. Hace tres años.

Neil lee:

“Neil Hawking, astronauta de la NASA, murió en un accidente durante una misión de reparación en la Estación Artemis-7. Las autoridades reportan que una tormenta de radiación inesperada causó fallas catastróficas en su traje espacial. Su cuerpo no fue recuperado debido a la deriva orbital. Deja a su esposa Kristy Hawking y sus hijos Paul (14) y Serena (12). Un funeral privado se llevó a cabo el martes pasado. La familia solicita privacidad en este momento difícil.”

Neil aprieta los puños.

Todo fue fabricado.

La tormenta gamma. El “accidente”. La deriva orbital. El funeral.

Todo mentira cuidadosamente construida.

Busca más:

KRISTY HAWKING UBICACIÓN

No hay información pública reciente. Registros protegidos.

Intenta otra búsqueda:

RICHARD CORNER

Cientos de resultados. Es un nombre común.

Refina:

RICHARD CORNER ASTRONAUTA NASA

Un resultado:

“Richard Corner, ex candidato a astronauta de la NASA, actualmente trabaja como consultor aeroespacial privado especializado en sistemas de soporte vital.”

Foto de perfil profesional en LinkedIn. Rich sonriendo. Traje gris. Corbata azul. Confianza calculada en cada pixel.

Neil lo mira fijo.

Ahí estás.

Hace clic. Perfil completo. Información profesional. Educación. Experiencia.

Pero nada personal. Sin dirección. Sin familia listada.

Neil necesita más.

Hackea. No es difícil. Sus años de entrenamiento incluyeron ciberseguridad básica. Accede a bases de datos públicas usando exploits viejos que aún funcionan porque nadie se molesta en parchearlos.

Registros de propiedad. Facturas de servicios. Historial crediticio.

Y encuentra:

RICHARD CORNER – DIRECCIÓN RESIDENCIAL: 1247 Maple Street, Henderson, Nevada.

Neil memoriza la dirección.

Luego busca:

KRISTY HAWKING HENDERSON NEVADA

Un registro antiguo aparece. Cambio de dirección postal. Hace dos años.

NUEVA DIRECCIÓN: 1247 Maple Street, Henderson, Nevada.

La misma dirección que Rich.

Neil siente que el piso desaparece bajo sus pies.

Viven juntos.

Su mente sabe que esto era parte del plan de Think Tank. Lo esperaba. Pero verlo confirmado en texto frío y burocrático…

Respira.

In-out. In-out. In-out.

Se controla.

Guarda la dirección. Cierra el navegador. Borra el historial. Limpia los registros temporales.

Sale del café sin que el encargado lo note.

Tonopah. Estacionamiento detrás de un bar. Noche.

Neil necesita transporte.

Ve una motocicleta estacionada. Honda vieja. Negra. Descuidada. Probablemente de algún bebedor adentro del bar.

Mira alrededor. Nadie.

Se acerca. Examina la moto. El sistema de encendido es antiguo. Analógico. Fácil de puentear si sabes cómo.

Neil sabe cómo.

En dos minutos, la moto está encendida. Motor ronroneando.

Neil sube. Acelera. Desaparece en la oscuridad del desierto.

Carretera hacia Henderson. Noche.

Neil maneja a velocidad constante. Ochenta kilómetros por hora. El viento golpea el holograma. Parpadea ocasionalmente. Glitches en los bordes.

Neil lo apaga. No lo necesita ahora.

Ahora es solo él. Solo Neil. Solo un hombre desesperado por volver a casa.

Las estrellas sobre él son infinitas. Ha pasado años mirándolas desde órbita. Ahora las mira desde tierra.

Se ven diferentes.

Más cercanas.

Más reales.

Henderson, Nevada. Suburbio residencial. Madrugada.

Neil llega al vecindario a las tres de la mañana. Aparca la moto a dos cuadras de la dirección. Camina el resto.

1247 Maple Street.

Es una casa de dos pisos. Bonita. Bien mantenida. Jardín cuidado. Luces apagadas.

Neil se oculta detrás de un árbol grande. Observa.

Espera.

Su corazón late tan fuerte que cree que alguien podría escucharlo.

Amanecer.

La luz del dormitorio del segundo piso se enciende.

Neil se tensa. Cada músculo alerta.

Una silueta aparece en la ventana. Mujer. Cabello hasta los hombros.

Kristy.

Neil no puede respirar.

Ahí está.

Después de tres años de infierno. Después de la simulación. Después del desierto. Después de todo.

Ahí está.

Ella abre la ventana. Respira el aire fresco de la mañana. Cierra los ojos. Parece cansada.

Neil quiere gritar su nombre. Correr hacia ella. Abrazarla. Decirle que está vivo.

Pero no puede.

Todavía no.

Otra silueta aparece detrás de ella. Hombre. Más alto.

Rich.

Pone una mano en el hombro de Kristy.

Dice algo que Neil no puede escuchar.

Kristy asiente.

No lo aparta.

Neil aprieta los puños. Uñas clavándose en palmas. Cada músculo tenso como cable de acero.

Rich dice algo más. Kristy se da la vuelta. Desaparecen de la vista.

La ventana se cierra.

Neil exhala. Tiembla.

Contrólate. Esto es parte del plan. Mantén la calma.

Pero es difícil. Ver a otro hombre tocando a su esposa. En su casa. En su vida.

Se aleja. Camina de regreso a la moto.

Necesita un lugar donde quedarse. Desde donde vigilar. Aprender rutinas. Planear.

Motel barato. Habitación 12.

Neil renta una habitación con efectivo que robó de una máquina expendedora en una gasolinera. Otro truco aprendido en entrenamiento de supervivencia.

La habitación es mugrienta. Cama dura con colchón hundido. Cortinas rasgadas. Alfombra manchada. Olor a cigarrillo viejo y desesperación.

Pero tiene vista a la calle.

Neil se sienta en la cama. Saca los dispositivos holográficos.

Examina el segundo dispositivo. Activa MODO 3: CAPTURA NUEVA IDENTIDAD.

Aparece un mensaje:

PARA CAPTURAR NUEVA IDENTIDAD, ESCANEE SUJETO OBJETIVO DURANTE 60 SEGUNDOS CONSECUTIVOS. DISTANCIA MÁXIMA: 10 METROS. SUJETO DEBE PERMANECER RELATIVAMENTE INMÓVIL.

Neil entiende.

Si logra estar cerca de Rich durante un minuto sin que lo note, puede copiar su apariencia.

Y entonces puede reemplazarlo.

Pero primero necesita saber más. Rutinas. Horarios. Debilidades.

Saca un cuaderno robado de la tienda de Tonopah. Comienza a escribir:

PLAN:

1. Observar familia – establecer rutinas

2. Escanear Rich – capturar identidad

3. Encontrar momento de vulnerabilidad

4. Reemplazar

Simple en papel.

Imposiblemente complejo en ejecución.

Pero es todo lo que tiene.

Los siguientes días, Neil observa.

Aprende:

Paul sale de la casa a las 7:30 AM. Alto. Serio. Lleva mochila pesada. Probablemente llena de libros. Camina dos cuadras hasta la parada de autobús. Va a la escuela. Regresa a las 3:00 PM. Luego va a la biblioteca pública. Se queda hasta las 6:00 PM. Regresa a casa. Exactamente 6:15 PM cada día.

Serena sale a las 8:00 AM. Audífonos siempre puestos. Camina con esa postura adolescente de “el mundo me aburre”. Va a la escuela. Regresa a las 3:30 PM. Luego va a ensayo de banda. Guitarra eléctrica en estuche negro. Regresa a las 5:00 PM.

Kristy trabaja medio tiempo en una librería. Sale a las 9:00 AM. Regresa a las 2:00 PM. El resto del día lo pasa en casa. Jardinería. Limpieza. Leyendo en el porche.

Rich tiene horario irregular. A veces sale temprano. A veces tarde. A veces no sale en absoluto. Trabaja desde casa algunos días. Sale en su Tesla negro en otros.

Neil toma notas. Crea un mapa de horarios.

Busca el momento perfecto para acercarse a Rich.

Día cinco de vigilancia.

Neil ve a Rich entrar a un supermercado a las 11:00 AM.

Esta es su oportunidad.

Activa el dispositivo holográfico. Selecciona una identidad genérica: hombre de cuarenta años, ropa casual, rostro olvidable.

Entra al supermercado.

Interior del supermercado.

Neil localiza a Rich. Pasillo de lácteos. Revisando fechas de expiración en expiración.

EPISODIO 3: RASTREO

Día uno de cinco.

Neil está en la cocina. Cinco de la mañana. Café negro en la mano. Laptop robada abierta en la mesa.

Kristy baja. Bata puesta. Cabello despeinado. Se ve cansada pero en paz. Esa paz que viene de dormir junto a alguien que amas.

Se acerca. Besa su cabeza.

No dormiste.

Neil toma su mano.

Dormí tres horas. Suficiente.

Estás buscándolo.

No es pregunta. Es afirmación.

Sí.

Kristy se sienta junto a él. Mira la pantalla. Registros de vuelos. Cámaras de seguridad del aeropuerto hackeadas. Imágenes granuladas de Rich pasando por migración.

Lo encontraste?

Ciudad de México. Llegó hace dos días. Desde ahí… desapareció.

Kristy toca su rostro. Lo obliga a mirarla.

No tienes que hacer esto. Podemos desaparecer. Los cuatro. Nueva identidad. Nuevo país.

Neil cierra los ojos. Apoya su frente contra la de ella.

Think Tank nos encontraría. Tienen recursos. Conexiones. No podemos correr para siempre.

Entonces qué hacemos?

Juego su juego. Encuentro a Rich. Lo traigo de vuelta. Compro tiempo. Mientras tanto… planeo cómo destruirlos.

Kristy lo besa. Suave. Largo.

Ten cuidado. Acabo de recuperarte. No te puedo perder otra vez.

No me vas a perder.

Promételo.

Neil la mira a los ojos. Verdes. Con esa mancha café como constelación.

Lo prometo.

Siete de la mañana.

Paul baja. Listo para la escuela. Mochila al hombro.

Ve a Neil en la laptop.

Sigues buscándolo?

Neil asiente.

Paul se sienta.

Déjame ayudar.

Neil lo mira.

Tienes escuela.

Paul abre su propia laptop.

Tengo habilidades que no tienes. Crecí en internet. Sé cómo rastrear gente que no quiere ser encontrada.

Neil sonríe apenas.

Bien. Muéstrame.

Paul teclea. Rápido. Experto.

Rich tiene redes sociales?

Eliminadas. Hace dos días.

Amigos? Contactos?

Neil saca una lista impresa de los archivos hackeados de Rich.

Aquí.

Paul revisa.

Bien. Vamos a revisar las redes sociales de sus contactos. Gente que huye siempre comete un error: contactan a alguien de su vida anterior.

Media hora después, Paul encuentra algo.

Aquí. Marissa Chen. Ex novia de Rich. Vive en San Diego. Publicó esto ayer.

Muestra la pantalla. Una foto de café. Caption: “Extraño charlas largas con viejos amigos”.

Posteado a las once de la noche. Hora de California.

Neil frunce el ceño.

Podría ser cualquier cosa.

Paul hace zoom en la foto. Reflejo en la ventana detrás del café.

Ves eso?

Neil mira. En el reflejo: un hombre. Borroso. Pero la silueta…

Rich.

Paul sonríe.

Te dije que tenía habilidades.

Neil abraza a su hijo.

Eres brillante.

Paul se sonroja.

Aprendí del mejor.

Nueve de la mañana.

Neil está empacando. Mochila pequeña. Ropa. Dispositivos holográficos. Dinero en efectivo.

Kristy lo observa desde la puerta.

Cuánto tiempo?

Dos días. Máximo tres.

Y si no vuelves?

Neil se acerca. La abraza.

Vuelvo. Siempre vuelvo.

Kristy lo sostiene fuerte.

Los niños te necesitan. Yo te necesito.

Lo sé.

Se separan. Neil toma su rostro entre sus manos.

Si algo sale mal… si no regreso en cuatro días… tomas a los niños y van al lugar que te voy a dar ahora.

Saca un papel. Escrito a mano. Dirección. Código.

Es un refugio. Seguro. Tienen todo lo necesario. Identidades nuevas. Dinero. Pasaportes.

Kristy toma el papel. Manos temblando.

Neil…

Solo por precaución.

Se besan.

Largo. Desesperado.

Cuando se separan, Kristy susurra:

Vuelve a mí. Aunque el universo entero se oponga.

Neil sonríe.

Siempre.

Aeropuerto. Diez de la mañana.

Neil usa un holograma. Identidad genérica. Hombre de sesenta años. Cabello blanco. Bastón.

Pasa por seguridad sin problemas.

Aborda el vuelo a San Diego.

En el avión, revisa su teléfono. Mensaje encriptado de Paul:

“Marissa Chen trabaja en café. The Daily Grind. Horario: 12 PM – 8 PM. Suerte, papá.”

Neil sonríe.

Escribe de vuelta:

“Gracias, hijo.”

San Diego. Dos de la tarde.

Neil llega a The Daily Grind. Café pequeño. Decoración hipster. Plantas colgantes. Arte local en las paredes.

Marissa está detrás del mostrador. Veintitantos. Cabello negro corto. Tatuajes en ambos brazos.

Neil se acerca. Holograma todavía activo.

Un café negro, por favor.

Marissa sonríe. Profesional.

Enseguida.

Prepara el café. Neil observa. Estudia.

Sus manos tiemblan ligeramente. Ojeras profundas. Nerviosismo.

Aquí tiene.

Neil paga. Deja propina generosa.

Gracias.

Se sienta en una mesa cerca del mostrador. Observa.

Marissa revisa su teléfono constantemente. Cada cinco minutos.

A las tres de la tarde, su teléfono suena. Contesta.

Su expresión cambia. Nerviosa.

Habla bajo. Neil no puede escuchar.

Pero lee labios:

“No puedes quedarte aquí. Es peligroso.”

Pausa.

“Bien. Esa dirección. Nueve de la noche.”

Cuelga.

Neil sonríe.

Nueve de la noche.

Neil sigue a Marissa. A distancia. Profesional.

Ella camina seis cuadras. Entra a un edificio de apartamentos. Viejo. Descuidado.

Neil espera cinco minutos. Entra.

Escaleras. Tercer piso.

Encuentra el apartamento. 3B. Luz encendida adentro. Voces.

Neil se acerca a la puerta. Escucha.

Marissa: “No puedes seguir huyendo.”

Rich: “No tengo opción. Si me encuentran, estoy muerto.”

Marissa: “Entonces entrégate. Habla con la policía.”

Rich: “La policía no puede protegerme de ellos.”

Neil toca la puerta.

Silencio adentro.

Luego pasos. La puerta se abre una rendija. Cadena puesta.

Marissa lo ve. Holograma de anciano.

Quién es?

Neil desactiva el holograma.

El campo se desvanece.

Neil Hawking aparece.

Marissa palidece.

Imposible…

Rich aparece detrás de ella. Lo ve.

Se paraliza.

No… no puedes estar vivo…

Neil empuja la puerta. La cadena se rompe.

Entra.

Interior del apartamento.

Pequeño. Desordenado. Olor a comida rápida y desesperación.

Rich retrocede. Busca una salida.

No hay ninguna.

Neil cierra la puerta detrás de él.

Siéntate, Rich.

No voy a…

SIÉNTATE.

Rich se sienta. Temblando.

Marissa mira entre ambos.

Alguien va a explicarme qué está pasando?

Neil la ignora. Mira a Rich.

Tres años. Tres malditos años me robaste.

Yo no… no sabía que…

Mentira. Sabías exactamente lo que hacías.

Rich se cubre el rostro con las manos.

Lo siento. Lo siento tanto.

Neil se acerca. Se agacha frente a él. Voz baja. Peligrosa.

Viviste en mi casa. Dormiste en mi cama. Tocaste a mi esposa. Miraste a mis hijos crecer.

Lágrimas caen de los ojos de Rich.

Pensé que estabas muerto. Think Tank me dijo que estabas muerto.

Y aun así aceptaste el trabajo. Aun así vendiste información sobre mi ópalo a la mafia.

Rich solloza.

Necesitaba el dinero. Tenía deudas. Pensé… pensé que podía salir de esto.

Neil se pone de pie.

Bueno. Ahora vas a ayudarme a salir yo.

Cómo?

Regresando conmigo. A Henderson. A Think Tank.

Rich sacude la cabeza violentamente.

No. Me matarán.

No si cooperas.

Con qué?

Neil se sienta frente a él.

Vas a infiltrarte. Vas a volver como agente arrepentido. Vas a ganar su confianza. Y vas a darme información desde adentro.

Estás loco. Nunca funcionará.

Funcionará porque no tienes opción. O haces esto, o te entrego a la mafia rusa. Todavía te están buscando.

Rich palidece más.

Me prometiste…

Le prometí que no los dejaría matarte. No prometí protegerte para siempre.

Silencio.

Rich respira. Piensa.

Si hago esto… si te ayudo… quedamos a mano?

Neil lo mira largo rato.

No. Nunca estaremos a mano. Pero te dejaré vivir.

Rich asiente. Derrotado.

Está bien. Lo haré.

Diez de la noche.

Neil y Rich en un motel barato. Marissa se fue después de que Neil le prometió que Rich estaría a salvo.

Rich está sentado en la cama. Cabeza entre manos.

Neil está en la silla. Armando un plan.

Esto es lo que vas a hacer. Vuelves a Henderson. Te presentas en Think Tank. Les dices que escapaste porque tenías miedo. Pero que te diste cuenta de que no puedes huir. Que quieres seguir con el programa.

No me van a creer.

Sí te van a creer. Porque eres predecible. Cobarde. Exactamente el tipo de persona que huye y luego regresa con el rabo entre las piernas.

Rich lo mira. Herido.

Eso es cruel.

Es verdad.

Pausa.

Una vez adentro, reportas todo. Estructura. Personal. Planes. Todo lo que puedas.

Cómo te contacto?

Neil le da un teléfono.

Encriptado. Llamas a este número. Una vez al día. Nueve de la noche.

Y si me descubren?

Entonces reza para que te maten rápido.

Rich traga saliva.

Día dos de cinco.

Vuelo de regreso a Henderson. Neil y Rich en asientos separados.

Neil usa holograma diferente. Mujer de mediana edad.

Rich va sin disfraz. Nervioso. Sudando.

Al aterrizar, se separan.

Rich toma un taxi a las oficinas de Think Tank.

Neil toma otro taxi a casa.

Casa. Cuatro de la tarde.

Neil entra. Kristy corre hacia él. Lo abraza.

Volviste.

Te dije que volvería.

Lo encontraste?

Sí. Ya está en camino a Think Tank.

Kristy se separa. Lo mira.

Confías en él?

No. Pero no tengo que confiar. Solo necesito que sea útil.

Paul y Serena bajan. Abrazan a su padre.

Cómo estuvo?

Paul pregunta.

Rápido. Efectivo.

Serena:

Qué sigue?

Neil los mira. Su familia. Juntos. A salvo. Por ahora.

Esperamos. Y planeamos.

Esa noche. Nueve PM.

El teléfono de Neil suena.

Rich.

Contesta.

Estoy adentro.

Cómo te recibieron?

Como esperabas. Me gritaron. Me amenazaron. Pero me aceptaron de vuelta. Dicen que soy demasiado valioso para desechar.

Bien. Qué viste?

Rich describe:

Instalación subterránea. Tres niveles. Seguridad pesada. Aproximadamente cincuenta empleados. Laboratorios. Celdas. Salas de control.

Neil toma notas.

Cuántos sujetos activos?

Cuatro. Además de ti.

Nombres?

Clasificados. No tengo acceso todavía.

Consíguelo.

Voy a intentar.

No intentes. Hazlo.

Neil cuelga.

Kristy está en la puerta. Escuchando.

Está funcionando?

Muy temprano para saber.

Neil…

Qué?

Tengo miedo.

Neil se levanta. La abraza.

Yo también.

Pero van a estar bien?

Voy a hacer todo lo posible para asegurarlo.

Día tres de cinco.

Neil está en el garaje. Ha convertido un espacio en centro de operaciones improvisado.

Mapas en la pared. Fotos impresas de la instalación de Think Tank desde satélite. Diagramas.

Paul entra con su laptop.

Encontré algo.

Qué?

Registros financieros. Think Tank recibe fondos de tres fuentes: Departamento de Defensa, una corporación farmacéutica llamada Neurogen, y… esto es raro… una fundación privada.

Cuál?

The Desfase Foundation.

Neil se paraliza.

Repite eso.

The Desfase Foundation. Fundada en mil novecientos noventa y seis. Un año después de tu experimento infantil.

Neil siente frío en la columna.

No es coincidencia.

Paul muestra documentos en pantalla.

La fundación ha invertido millones en “investigación de percepción y realidad”. Básicamente financian todo el programa Think Tank.

Quién la dirige?

Paul hace clic. Aparece una foto.

Doctora Helen Frost. Directora ejecutiva.

Neil aprieta los puños.

Ella. Desde el principio.

La conoces?

La que me torturó cuando tenía nueve años.

Paul palidece.

Papá…

Está bien. Esto es bueno. Ahora sabemos quién es realmente el enemigo.

Esa noche. Nueve PM.

El teléfono suena. Rich.

Tengo información. Importante.

Habla.

Los otros cuatro sujetos. Conseguí sus nombres.

Rich lee una lista. Neil escribe:

Sujeto Dos: Marcus Webb. Ex militar. Especialista en interrogación.

Sujeto Tres: Elena Vasquez. Neurocirujana. Experta en implantes cerebrales.

Sujeto Cuatro: David Chen. Programador. Creó el software de las simulaciones.

Sujeto Cinco: Sarah Mitchell. Psicóloga infantil. Especialista en trauma.

Neil frunce el ceño.

Todos profesionales. Todos con habilidades específicas.

Sí. Y hay algo más.

Qué?

Escuché a los operativos hablar. Mencionaron algo llamado “Protocolo Integración Final”.

Qué es eso?

No lo sé. Pero sonaba… permanente.

Neil siente un escalofrío.

Averigua más. Lo que sea que sea, necesito saberlo.

Voy a intentar. Pero Neil… están sospechando. Alguien revisó mi teléfono hoy.

Lo encontraron?

No. Está encriptado. Pero están nerviosos. Saben que algo está pasando.

Ten cuidado.

Tú también.

Cuelga.

Kristy entra al garaje.

Malas noticias?

Complicadas.

Kristy se sienta junto a él. Mira el mapa.

A veces desearía que pudiéramos simplemente… desaparecer. Vivir en una isla. Olvidar todo esto.

Neil toma su mano.

Yo también. Pero si no los detenemos, harán esto a más gente. Más familias.

Lo sé.

Pausa.

Solo quiero que esto termine.

Va a terminar. Pronto.

Día cuatro de cinco.

Neil recibe un paquete. Mensajero anónimo.

Dentro: una memoria USB. Nada más.

La conecta a su laptop. Aislada de internet por seguridad.

Un solo archivo de video.

Lo abre.

Aparece la Doctora Frost. Sentada en una oficina. Sonriendo.

Hola, Neil. Ha pasado mucho tiempo.

Neil siente furia hirviendo.

Imagino que estás ocupado planeando tu gran escape. Tu venganza heroica. Muy predecible.

Ella se inclina hacia la cámara.

Pero déjame mostrarte algo.

La imagen cambia.

Una sala blanca. Cinco personas sentadas en sillas. Conectadas a máquinas.

Los otros sujetos.

Marcus Webb. Inmóvil. Ojos vidriosos.

Elena Vasquez. Temblando.

David Chen. Llorando.

Sarah Mitchell. Catatónica.

Y en la quinta silla…

Neil se inclina hacia la pantalla.

Rich Corner.

La Doctora Frost regresa.

Richard fue muy útil. Nos dio mucha información. Pero me temo que descubrimos su pequeña traición.

Neil siente que el piso se abre bajo él.

No te preocupes. No lo mataremos. Es más valioso vivo. Pero ahora forma parte del experimento permanentemente.

Ella sonríe. Fría.

Tienes veinticuatro horas, Neil. Preséntate en la instalación. Solo. O empezamos con Marcus. Luego Elena. Luego David. Luego Sarah. Y finalmente… Richard.

Y después de eso, visitamos a tu familia.

La pantalla se vuelve negra.

Neil arroja la laptop contra la pared.

Se rompe en pedazos.

Kristy entra corriendo.

Neil! Qué pasó?

Neil respira. Temblando de furia.

Lo tienen. Tienen a Rich. Y a otros cuatro.

Kristy palidece.

Qué vas a hacer?

Neil camina hacia el mapa. Lo estudia.

Voy a entrar. Voy a sacarlos. Y voy a terminar esto.

Es una trampa.

Lo sé.

Te van a matar.

Tal vez.

Kristy lo agarra del brazo. Lo obliga a mirarla.

No puedes ir. No así. No solo.

No voy a dejar que mueran por mi culpa.

Lágrimas en los ojos de Kristy.

Y qué hay de nosotros? Qué hay de Paul y Serena? Te necesitamos vivo.

Neil toca su rostro.

Por eso tengo que hacer esto. Si no los detengo ahora, nunca pararán. Nos perseguirán para siempre.

Kristy cierra los ojos. Sabe que tiene razón.

Entonces déjame ayudarte.

No.

Neil, soy enfermera. Tengo entrenamiento médico. Si vas a entrar ahí, necesitarás ayuda.

Es demasiado peligroso.

Acabo de recuperarte. No voy a quedarme aquí esperando a que no vuelvas.

Neil la mira. Ve determinación en sus ojos.

La misma determinación que lo hizo enamorarse de ella hace veinte años.

Está bien. Pero sigues mis órdenes. Exactamente.

Siempre.

Se besan.

Esa noche.

Neil reúne a la familia en la sala.

Paul. Serena. Escuchen.

Los chicos se sientan. Nerviosos.

Su madre y yo vamos a entrar a la instalación de Think Tank mañana.

Serena se pone de pie.

No! No pueden!

Paul la sostiene.

Tenemos que hacerlo. Hay gente atrapada ahí. Y si no vamos, Think Tank vendrá por nosotros.

Entonces vamos todos.

Neil sacude la cabeza.

No. Ustedes van al refugio. La dirección que le di a su madre.

No vamos a dejarte.

Paul habla. Firme.

Neil se acerca. Pone una mano en el hombro de su hijo.

Necesito que cuides a tu hermana. Eres el hombre de la casa mientras no estoy.

Paul tiene lágrimas en los ojos.

Papá…

Prométeme que van a estar a salvo.

Paul asiente.

Lo prometo.

Neil abraza a ambos.

Los amo. Más que a nada en este mundo.

Serena solloza contra su pecho.

Nosotros también te amamos.

Se quedan así largo rato.

Familia. Abrazados. Tal vez por última vez.

Medianoche.

Neil está en el garaje. Preparando equipo.

Dispositivos holográficos. Herramientas. Armas improvisadas.

Kristy entra.

Los niños están dormidos. Finalmente.

Neil asiente.

Kristy se acerca. Lo abraza por detrás.

Tengo miedo.

Yo también.

Pero vamos a salir de esto?

Neil se voltea. La mira.

Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurar que sí.

No es una promesa.

Es la verdad.

Kristy lo besa.

Largo. Profundo.

Cuando se separan, susurra:

Si algo sale mal… si no salimos de ahí… quiero que sepas que estos años sin ti fueron el infierno. Pero estos últimos días… recuperarte… valió la pena cada lágrima.

Neil apoya su frente contra la de ella.

No vamos a morir mañana. Vamos a vivir. Juntos. Como familia.

Promételo.

Lo prometo.

Amanecer. Día cinco.

Neil y Kristy se preparan.

Ropa oscura. Botas. Mochilas con equipo.

Paul y Serena están en la puerta. Listos para irse al refugio.

Neil les da un último abrazo.

Los veo pronto.

Vuelve, papá.

Serena susurra.

Siempre.

Los niños suben al auto. Un amigo de confianza de Kristy los llevará al refugio.

El auto se aleja.

Neil y Kristy se quedan solos.

Lista?

Neil pregunta.

Kristy toma su mano.

Contigo? Siempre.

Suben a su auto.

Manejan hacia la instalación de Think Tank.

Hacia el final.

O hacia un nuevo comienzo.

Instalación de Think Tank. Entrada principal.

Neil y Kristy se detienen a cien metros.