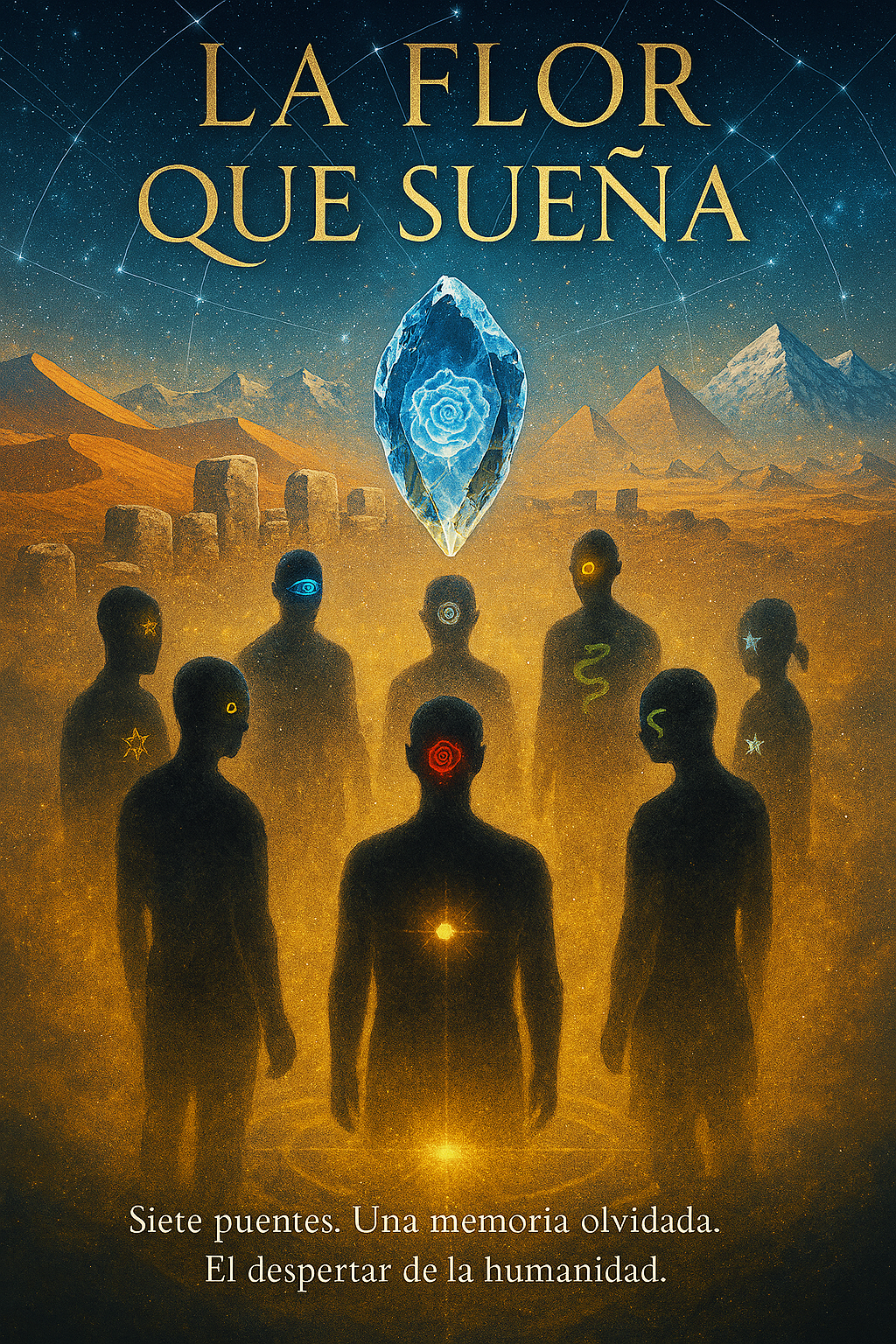

LA FLOR QUE SUEÑA

PRÓLOGO: EL LANZAMIENTO

Hace treinta mil años, en la sabana de África, Kwe golpea una piedra de sílex contra su frente. No con rabia, con ritmo. La piedra vibra, la pineal responde. No ve estrellas; ve un espejo de agua. En el espejo, alguien: un hombre del futuro, caminando en Namibia, buscando un cuento. Kwe lanza la piedra. No cae; vuela. Treinta mil años adelante.

CAPÍTULO I: EL PUENTE DE SÍLEX

Leo Stephano llegó tarde a la redacción. El aire acondicionado zumbaba como un enjambre cansado y el ventilador de techo daba vueltas sin mover el calor. En la mesa del editor lo esperaba una carpeta marcada con tinta roja: Namibia – Expedición Paleontológica.

—Una oportunidad, Stephano —dijo el editor sin levantar la vista—. Los arqueólogos encontraron algo raro en el desierto de Namib. Dicen que una piedra tallada, pero demasiado antigua para ser humana. Quiero que vayas y escribas un artículo con gancho: “El fósil imposible”.

Leo hojeó las fotos: una piedra de sílex en forma de espiral, con una grieta que parecía latir bajo la luz.

—¿Y qué tiene esto de misterio? —preguntó.

—Eso lo descubrirás tú. Pero no te me pongas místico —gruñó el editor—. Esto es periodismo, no meditación.

Leo sonrió con un dejo de ironía. Sabía que el destino no le hablaba en voz alta, sino en símbolos. Y aquel sílex, con su forma de espiral, era una llamada. Una puerta.

Nada en la vida de Leo Stephano había sido fortuito, aunque él fingiera creerlo. Decía que su llegada a Colombia fue por necesidad, no por destino; que aquel correo de la revista Insólito Universal con la propuesta de un viaje a Namibia fue una simple casualidad profesional. Pero en el fondo, algo en su sangre lo empujaba hacia ese punto exacto del planeta.

El vuelo hacia Windhoek fue largo y silencioso. Entre nubes, Leo hojeaba sus apuntes sobre la glándula pineal: una estructura del tamaño de un guisante, productora de melatonina, sensible a la luz y al silencio. Había encontrado coincidencias en culturas distantes: los egipcios la representaban en el ojo de Horus, los hindúes en el ajna chakra, los chamanes del Kalahari la invocaban con danzas de fuego y percusión craneal.

Cerró los ojos. En su frente, el pulso de la Rosa de Bengala latía con una insistencia familiar. Aquella marca de nacimiento, roja como flor abierta, le había valido burlas en la infancia y curiosidad en la adultez. Su madre solía tocarla con ternura y decir: “Hijo, cuando la piedra te busque, no corras”.

En el aeropuerto de Bogotá, una mujer namibia le había vendido un pequeño amuleto tallado en piedra oscura con forma de espiral. Le dijo que provenía del desierto de Etosha, “donde el cielo se acuerda de los hombres antiguos”. En el vuelo, el asiento junto a él estaba vacío, pero sobre el posabrazos encontró un trozo de piedra gris, como un pedazo de sílex. Al tocarlo, sintió un leve cosquilleo detrás de los ojos, un pulso eléctrico que subía por la médula. Lo guardó sin pensar en el bolsillo interno de su chaqueta.

Al aterrizar en Windhoek, el calor tenía la densidad del hierro fundido. Un chofer lo esperaba con un cartel mal escrito: “Leo Stefan – Press”. En la camioneta, el aire olía a arena y gasolina. El chofer, un hombre de piel curtida y voz grave, dijo sin que nadie le preguntara:

—En estas tierras, las piedras guardan memoria. Si escucha algo en la noche, no responda.

Leo pensó que era folclore local, pero aquella frase lo siguió como un eco.

Ya en Namibia, la arena tenía un color de fuego apagado. El calor era tan intenso que distorsionaba la vista, como si el aire respirara. En el campamento, los científicos hablaban de estratos, fósils y carbono-14. Leo solo escuchaba el silencio entre sus palabras.

Tres días después, en la excavación, encontró la piedra. No era grande, ni brillante, ni extraordinaria. Estaba semienterrada entre fósiles, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. El sílex tenía una superficie irregular, y una hendidura en espiral, como si el tiempo la hubiera pulido con propósito.

Una tarde, mientras el sol descendía y el viento barría las carpas, se alejó hacia una colina de roca. Allí, con la piedra en la mano, sintió que pesaba poco, demasiado poco para su tamaño. La sostuvo frente a su frente, instintivamente.

Leo la levantó, y una ráfaga de viento cruzó la llanura. En ese instante, sintió un golpe seco en la frente, justo donde la Rosa de Bengala dormía. No había nadie cerca, pero la piedra pareció moverse sola, chocando contra su piel con un sonido hueco, como si el aire se rompiera.

El mundo se curvó.

En ese instante, el mundo se apagó. No hubo sonido, ni horizonte. Solo una vibración profunda, como si el corazón del planeta palpitara dentro de su cráneo.

En otra era —treinta mil años atrás— un chamán llamado Whel, de los pueblos San del Kalahari, danzaba alrededor de un fuego. Su frente brillaba con aceite y ceniza. En su mano sostenía una piedra que vibraba con un ritmo antiguo. Sabía que ese sílex contenía la voz de su linaje. El trance lo llevó más allá del cuerpo: vio un hombre con ropa extraña, piel clara, ojos de cansancio y una marca roja en la frente.

—Él debe continuar el círculo —dijo Whel.

Y arrojó la piedra al vacío del tiempo.

El golpe fue la colisión de dos realidades. Leo sintió que caía hacia adentro, como si su cuerpo se volviera un túnel. El desierto se disolvió en niebla, y de pronto estaba frente a un fuego rodeado de figuras danzantes. Una de ellas —el chamán Whel— se le acercó y tocó su frente con la palma de la mano.

—Despierta el ojo que sueña —susurró.

Leo quiso hablar, pero la lengua no le obedecía. Vio formas: un cielo antiguo, cuerpos translúcidos danzando alrededor de un fuego blanco. Solo vio que la piedra flotaba entre ambos, girando como un planeta diminuto. Dentro de ella, parpadeaban imágenes: Egipto, Tíbet, un Cristo crucificado dentro de un cráneo humano, una flor abriéndose en cámara lenta. Y una voz —no humana— que murmuró:

“Tú eres el puente.”

Cuando volvió en sí, estaba arrodillado en la arena, el atardecer teñido de rojo. El cielo tenía un color imposible, entre violeta y dorado. La piedra seguía en su mano, pero su peso había cambiado: ahora era ligera como un sueño, pesaba menos que el aire.

En su frente, la Rosa de Bengala ardía.

Los científicos del campamento dijeron que se había desmayado por insolación. Esa noche, nadie en el campamento recordaba haberlo visto salir. Pero Leo notó algo imposible: el reloj de su muñeca se había detenido exactamente cuarenta y cuatro minutos, y las arenas a su alrededor formaban un espiral perfecto de tres metros de diámetro.

Leo no habló. Guardó el sílex en el bolsillo interior de su chaqueta, el mismo donde había hallado el fragmento en el avión. Ahora eran uno solo. Escribió en su cuaderno:

“Lo tangible y lo invisible comparten la misma raíz. La ciencia lo llamará anomalía, yo lo llamaré memoria. No busqué la piedra. Ella me encontró. Whel la arrojó desde el pasado, y yo era su blanco. La coincidencia no existe. Solo el llamado.”

El viento soplaba desde el desierto, trayendo un sonido que no era viento. Era un canto lejano, rítmico, casi humano.

Leo miró al horizonte y comprendió que no había ido a buscar un fósil. Había ido a encontrarse.

El puente estaba abierto.

CAPÍTULO II: LA ROSA SANGRA

Leo no durmió aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el fuego de Whel girando en espiral, y sentía el peso fantasma de la piedra vibrando en su palma. La Rosa de Bengala pulsaba con un ritmo que no era su propio corazón: era más lento, más profundo, como si algo antiguo despertara bajo su piel.

A las cinco de la mañana abandonó la tienda de campaña. El desierto estaba frío, la oscuridad aún espesa. Caminó hacia la colina donde había tenido la visión, pero el lugar era irreconocible: el espiral de arena había desaparecido, borrado por el viento nocturno. Solo quedaba la piedra en su bolsillo, ligera y tibia.

En el campamento, los científicos preparaban café y revisaban mapas geológicos. Leo se sirvió una taza y se sentó apartado, observando. Fue entonces cuando lo vio por primera vez.

La doctora Marieke van der Meer, paleontóloga holandesa de unos cincuenta años, hablaba con un colega junto a la mesa de trabajo. Pero alrededor de su cuerpo había algo más: un resplandor tenue, como un velo de luz amarillenta que parpadeaba. Leo parpadeó varias veces, creyendo que era efecto del cansancio, pero la luminosidad persistía. Era más intensa en el área del pecho y se difuminaba hacia los bordes, como humo coloreado.

Marieke tosió. El resplandor se oscureció, volviéndose grisáceo en el centro.

Leo sintió un vahído. Se levantó bruscamente, derramando el café, y caminó hacia su tienda sin mirar atrás. Dentro, con las manos temblorosas, abrió su cuaderno y escribió:

“Vi algo alrededor de la doctora van der Meer. Luz. Color. No sé qué es. No sé si estoy enloqueciendo.”

La Rosa de Bengala ardía.

Tres horas después, Leo tomó un jeep prestado y condujo hasta Windhoek. Necesitaba respuestas, o al menos distancia. La ciudad era un contraste brutal: asfalto, edificios coloniales, tiendas de souvenirs. Estacionó frente al Museo Nacional de Namibia, un edificio blanco de arquitectura alemana con techos inclinados y ventanas altas.

Adentro olía a madera vieja y naftalina. Un guía de edad avanzada, con bigote gris y chaleco de lana, lo recibió en la entrada.

—¿Puedo ayudarlo?

—Busco información sobre hallazgos arqueológicos inusuales —dijo Leo—. Piedras talladas, objetos fuera de contexto temporal. Especialmente de principios del siglo XX.

El guía lo observó con curiosidad.

—Tenemos un archivo de expediciones antiguas en el sótano. No muchos lo consultan. Venga conmigo.

Bajaron por una escalera de piedra. El sótano era fresco y húmedo, lleno de estanterías metálicas con cajas etiquetadas a mano. El guía señaló una sección al fondo.

—Expediciones 1910-1930. Si encuentra algo interesante, avíseme.

Leo comenzó a revisar. La mayoría eran informes rutinarios: fósiles de dinosaurios, herramientas paleolíticas, cerámicas bantúes. Pero en una caja marcada “Miscelánea – Sin Clasificar”, encontró un sobre amarillento con el membrete de la Universidad de Ciudad de México.

Dentro había una carta fechada en 1923:

Estimados colegas del Museo de Windhoek,

Adjunto las notas de campo del explorador Javier Infantes Rodríguez, fallecido en el desierto de Namib en circunstancias inexplicables. Sus pertenencias fueron recuperadas por pastores herero cerca de Sossusvlei. Entre ellas había una piedra de sílex con características anómalas y un diario parcialmente destruido por la intemperie.

Solicito su colaboración para determinar el origen de dicho objeto.

Atentamente,

Dr. Alberto Mendoza Flores

Leo sintió que el aire se espesaba. Buscó dentro del sobre: había tres páginas arrugadas, escritas en español con letra apresurada. La primera decía:

15 de marzo, 1923

He llegado a un lugar que no aparece en ningún mapa. Los herero lo llaman “donde el cielo toca la arena”. Encontré la piedra enterrada junto a un cráneo humano muy antiguo. Es de sílex, pero vibra al contacto con mi frente. Desde que la toqué, veo cosas que no deberían estar ahí: luces alrededor de las personas, sombras que se mueven solas.

La marca en mi frente arde. Siempre supe que era especial, pero ahora comprendo que es una puerta.

Leo dejó caer las páginas. La Rosa de Bengala le pulsaba con tanta intensidad que tuvo que presionar la frente con las palmas. El dolor no era físico: era como si algo dentro de su cráneo se expandiera, presionando contra el hueso.

Cerró los ojos. Y vio.

No era un sueño ni una memoria. Era una ventana abierta en el tiempo.

Javier Infantes caminaba por el desierto de Sossusvlei, con ropas de explorador del siglo pasado: botas altas, camisa de lino, sombrero de ala ancha. En su mano llevaba una piedra de sílex idéntica a la de Leo. Su frente mostraba una marca roja en forma de flor abierta.

Infantes se detuvo junto a una duna. Sacó la piedra y la sostuvo contra su frente. Su cuerpo se tensó, sus ojos se pusieron en blanco. Alrededor de él, el aire comenzó a brillar: círculos de luz dorada que pulsaban como corazones.

Entonces cayó de rodillas. La Rosa en su frente sangraba. No era sangre física: era luz roja que goteaba hacia la arena, formando patrones geométricos.

—No puedo… —susurró Infantes—. Es demasiado. Demasiado peso…

Su cuerpo se desplomó. La piedra rodó de su mano. Y en el último instante, giró la cabeza hacia donde Leo observaba, como si pudiera verlo a través del tiempo.

—Tú… tú debes terminar…

La visión se cortó.

Leo despertó en el suelo del archivo, con el guía sacudiéndolo por los hombros.

—¡Señor! ¿Está bien? Se desmayó.

—Estoy… estoy bien —mintió Leo, incorporándose.

El guía lo ayudó a sentarse en una silla.

—Esto pasa a veces aquí abajo. Falta de ventilación. ¿Quiere que llame a un médico?

—No, gracias. Solo necesito aire.

Pero antes de salir, Leo tomó las páginas del diario de Infantes y las fotografió con su teléfono. El guía no lo notó.

Afuera, la luz del mediodía era cegadora. Leo se apoyó contra la pared del museo, respirando profundamente. La Rosa de Bengala aún latía, pero el dolor había disminuido. Sacó la piedra de su bolsillo y la observó bajo el sol. En su superficie, apenas visible, había una inscripción que no había notado antes: un símbolo en forma de espiral con siete puntos alrededor.

Siete.

No sabía qué significaba, pero algo en su interior lo comprendía.

Regresó al jeep y condujo de vuelta al campamento. Durante el trayecto, miró a los peatones que cruzaban las calles de Windhoek. Ahora los veía a todos: nubes de color alrededor de sus cuerpos. Algunos brillaban con tonos verdes y azules; otros, con grises y marrones. Una niña que corría tras un perro tenía un resplandor casi blanco, puro.

Leo entendió que no estaba enloqueciendo. Estaba viendo.

Viendo lo que siempre había estado ahí, invisible para ojos cerrados.

Aquella noche, de vuelta en el campamento, escribió en su cuaderno:

“Javier Infantes murió intentando abrir algo que no pudo sostener. Yo tengo la misma marca, la misma piedra. Pero no moriré como él. Debo encontrar a los otros. Los siete.”

Guardó el diario de Infantes junto a la piedra. Apagó la linterna. En la oscuridad, la Rosa de Bengala dejó de sangrar.

Por ahora.

CAPÍTULO III: EL DIARIO DEL SONÁMBULO

Leo pasó la madrugada descifrando las páginas fotografiadas del diario de Javier Infantes. La letra era irregular, como si hubiera sido escrita con mano temblorosa o en movimiento. Algunas secciones estaban manchadas, otras medio borradas por el agua o la arena. Pero lo que quedaba era suficiente para inquietarlo.

Transcribió los fragmentos legibles en su computadora portátil, ordenándolos por fecha:

12 de enero, 1923

Llegué a El Cairo hace tres días. El calor es insoportable, pero no tanto como la sensación de ser observado. Desde niño he tenido esta marca en la frente, esta rosa carmesí que mi madre llamaba “el beso del ángel”. Pero aquí, en Egipto, arde como nunca antes.

Visité el Museo de Antigüedades. Al pasar frente a una estatua de Sekhmet, la marca pulsó con violencia. Tuve que salir. En la calle, un vendedor de amuletos se me acercó. Era ciego, pero tocó mi frente con precisión quirúrgica y dijo en árabe: “Tú llevas el ojo dormido. Despiértalo antes de que te consuma.”

No sé qué significa, pero compré el amuleto que me ofreció: un escarabajo tallado en sílex negro.

28 de enero, 1923

Descubrí algo extraordinario en las excavaciones cerca de Saqqara. Los obreros encontraron una cámara sellada que no aparece en ningún registro. Dentro había siete piedras de sílex dispuestas en círculo, cada una con un símbolo tallado. Una de ellas era idéntica al escarabajo que compré.

Al tocarla, vi cosas. No sé cómo más describirlo. Vi un templo bajo el agua, vi hombres con cabezas de animal caminando entre columnas de luz, vi un cielo con dos lunas.

El capataz de la excavación me echó cuando intenté llevarme una piedra. Dijo que los objetos pertenecían al gobierno egipcio. Esa noche volví y la robé. No me arrepiento.

15 de febrero, 1923

He aprendido a usar la piedra. No es un objeto; es una llave. Cuando la presiono contra mi frente, veo a través del tiempo. Ayer vi a un sacerdote egipcio realizando el mismo ritual, con la misma piedra, hace miles de años. Me miró. Me vio. A través de los milenios, me vio.

Dijo algo que no entendí, pero su voz quedó grabada en mi mente. Esta noche la escuché de nuevo en sueños: “Siete deben despertar. Siete deben recordar. Siete deben elegir.”

Tengo miedo.

3 de marzo, 1923

Ya no duermo. Cada vez que cierro los ojos, viajo. Anoche estuve en un monasterio tibetano. Vi a un monje con una marca idéntica a la mía en la frente, meditando frente a siete cuencos de cristal. Cuando los golpeó, el sonido atravesó el tiempo y llegó hasta mí. Desperté con sangrado nasal.

La Rosa arde constantemente ahora. No es dolor físico; es como si algo dentro de mi cráneo tratara de salir.

Debo ir a África. La piedra me llama hacia el sur.

10 de marzo, 1923

Partí de El Cairo en barco hacia Ciudad del Cabo. Durante la travesía vi a una mujer en cubierta. Tenía un resplandor dorado alrededor del cuerpo, como un halo. Cuando me acerqué para preguntarle si se sentía bien, ella retrocedió asustada.

Más tarde me vi en el espejo del camarote. Mi propia aura era visible: roja y violenta, con destellos negros. Parezco un hombre en llamas.

¿Qué me está pasando?

15 de marzo, 1923

Llegué a Windhoek y contraté guías herero. Les mostré el símbolo de la piedra. Uno de los ancianos lo reconoció. Dijo que es el signo de “los que caminan entre mundos”, y que hay un lugar sagrado en el desierto donde el cielo toca la arena.

Partimos mañana.

La última entrada era apenas legible, escrita con trazos caóticos:

[Fecha ilegible], 1923

Encontré el lugar. Hay un cráneo humano enterrado aquí, tan antiguo que podría ser de los primeros hombres. Y junto a él, otra piedra de sílex.

Cuando las toqué ambas —la que traje de Egipto y la que encontré aquí— algo se rompió dentro de mí. Vi todo. TODO. Vi el origen. Vi el fin. Vi los ciclos.

Somos memoria. Solo memoria tratando de recordarse a sí misma.

Pero es demasiado. Mi cuerpo no puede contenerlo. La Rosa sangra luz. Veo a los otros seis, dispersos por el mundo, cada uno con su piedra, cada uno despertando. Pero yo llegué demasiado pronto. No estoy listo.

Si alguien encuentra esto: no abras el círculo solo. Necesitas a los siete. Todos juntos. O te consumirá como me está consumiendo a mí.

Mi nombre es Javier Infantes Rodríguez. Nací en Oaxaca, México, en 1891. Moriré en Namibia en 1923.

Pero no termina aquí. Alguien vendrá. Alguien terminará lo que empecé.

Tú.

Leo cerró la computadora. Sus manos temblaban. Miró la hora: las cuatro de la madrugada. Afuera, el desierto estaba en silencio absoluto.

Sacó la piedra de sílex de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. A su lado puso una foto que había impreso del archivo del museo: Javier Infantes, de pie junto a una tienda de campaña en 1922, con el sombrero de ala ancha y la mirada fija en la cámara. En su frente, claramente visible incluso en la fotografía en blanco y negro, brillaba la Rosa de Bengala.

Leo tocó su propia marca. Estaba caliente.

Se levantó y salió de la tienda. El campamento dormía. Caminó hasta la colina donde había tenido la primera visión. Allí, bajo un cielo imposiblemente estrellado, sostuvo la piedra contra su frente.

Esta vez no hubo golpe. Fue una inmersión suave, como hundirse en agua tibia.

Estaba en Egipto. No el Egipto moderno: el Egipto de las dinastías. Un templo de columnas gigantescas se alzaba frente a él. Sacerdotes con cabezas rapadas caminaban en procesión, llevando piedras de sílex en bandejas de oro.

Leo se miró las manos. No eran sus manos. Eran más oscuras, con tatuajes en los nudillos. Llevaba una túnica de lino blanco y sandalias de cuero. Era otra persona. O era él mismo, pero en otro tiempo.

Caminó hacia el interior del templo. En el sanctasanctórum, siete sacerdotes se arrodillaban en círculo alrededor de un altar. Cada uno sostenía una piedra de sílex contra su frente. En el centro del círculo flotaba algo: una esfera de luz pulsante, del tamaño de un puño humano.

El sacerdote más anciano habló con una voz que Leo comprendió sin traducción:

—La Red de Memoria debe mantenerse. Si se rompe, olvidaremos quiénes fuimos. Y si olvidamos, repetiremos los errores que destruyeron a los anteriores.

Uno de los sacerdotes jóvenes preguntó:

—¿Y si no hay suficientes portadores en la siguiente era?

—Siempre habrá siete. La Rosa se transmite a través del linaje. A través de la sangre y del sueño.

El anciano miró directamente hacia donde Leo observaba.

—Y si uno despierta antes de tiempo, verá lo que vemos ahora. Y elegirá: servir a la Red, o romperla.

La visión se disolvió.

Leo despertó de rodillas en la arena, con el sol naciente pintando el horizonte de naranja y púrpura. La piedra había caído de su mano. La recogió y notó algo nuevo: ahora podía sentir su peso de manera diferente. No era peso físico; era peso temporal. Como si la piedra cargara con el peso de todos los años que había existido.

Regresó al campamento. La doctora van der Meer preparaba café. Su aura seguía siendo amarillenta, pero ahora Leo veía más: pequeñas grietas oscuras en el área del pecho y la garganta.

Se acercó a ella.

—Doctora van der Meer, ¿ha visitado a un médico recientemente?

Ella lo miró sorprendida.

—¿Disculpe?

—Su… —Leo buscó las palabras—. Creo que debería hacerse un chequeo. Especialmente los pulmones.

La doctora frunció el ceño.

—¿Cómo sabe usted…?

—Solo una intuición —mintió Leo—. Pero es fuerte.

Marieke lo observó en silencio, luego asintió lentamente.

—Tengo una cita pendiente en Johannesburgo. Llevo meses posponiendo unos estudios. ¿Cómo lo supo?

Leo no respondió. Solo sonrió débilmente y se alejó.

En su tienda, abrió el cuaderno y escribió:

“Javier Infantes vio lo que yo estoy viendo. Sintió lo que yo estoy sintiendo. No estoy enloqueciendo. Estoy recordando.

Él murió porque estaba solo. Porque intentó abrir el círculo sin los otros seis.

Debo encontrarlos. Debo encontrar a los otros Puentes antes de que sea demasiado tarde.

La Rosa ya no sangra. Ahora ve.”

Esa tarde, Leo compró un boleto de avión a El Cairo. Si iba a seguir los pasos de Infantes, debía empezar donde él había empezado.

En el fondo de su mochila, junto a la piedra de sílex, guardó las páginas fotografiadas del diario.

Y una certeza creciente: Javier Infantes no había muerto. Simplemente había cruzado antes de tiempo.

Y ahora le tocaba a Leo terminar el cruce.

CAPÍTULO IV: EL OJO DE HORUS

El vuelo a El Cairo fue turbulento. Leo pasó las siete horas con la frente presionada contra la ventanilla, observando cómo el desierto del Sahara se extendía interminable bajo las nubes. La piedra de sílex descansaba en su bolsillo interior, tibia contra su pecho. Desde que había leído el diario completo de Infantes, los sueños se habían vuelto más vívidos, más intrusivos.

La noche anterior había soñado con un templo sumergido. Columnas cubiertas de algas, estatuas con rostros borrados por el tiempo, y en el centro, un altar con siete huecos circulares. En cada hueco, una piedra brillaba con luz propia. Pero uno de los huecos estaba vacío.

Al despertar, la Rosa de Bengala sangraba de nuevo. No sangre física, sino esa luz roja que parecía gotear hacia adentro, hacia su cerebro.

El aeropuerto de El Cairo era un caos de voces, olores a especias y gasolina. Leo tomó un taxi directo al distrito de Zamalek, donde había reservado una habitación en un hotel barato con vista al Nilo. Necesitaba descansar, pero más que eso, necesitaba pensar.

En la habitación, extendió sobre la cama todo lo que tenía: las fotos del diario de Infantes, mapas de excavaciones arqueológicas en Saqqara, notas sobre la glándula pineal, y la piedra. Siempre la piedra.

Tomó su computadora y buscó información sobre las excavaciones de 1923 en Saqqara. Encontró referencias dispersas, pero nada sobre una “cámara sellada con siete piedras”. Era como si ese descubrimiento hubiera sido borrado de los registros oficiales.

Amplió la búsqueda: “piedras de sílex, rituales egipcios, glándula pineal”.

Un resultado llamó su atención: un artículo académico publicado en 2018 por una egiptóloga de la Universidad de El Cairo llamada Amira Khalil. El título era: “Objetos Anómalos en Contextos Dinásticos: El Caso de las Piedras de Sílex en Saqqara”.

Leo abrió el PDF. El artículo era técnico, lleno de referencias arqueológicas, pero en la página siete encontró esto:

“Durante excavaciones de rescate en 2015, nuestro equipo descubrió una cámara no registrada debajo de la Pirámide Escalonada. En su interior hallamos siete pedestales dispuestos en círculo, cada uno con marcas de desgaste que sugieren la colocación prolongada de objetos cilíndricos o esféricos. No se encontraron los objetos en sí, pero análisis de residuos indicaron presencia de cuarzo y sílex. La cámara fue sellada en la dinastía VI sin explicación aparente.”

Al final del artículo había una nota al pie:

“Agradecimientos especiales al Dr. Mensah Okoye del Museo de Windhoek por compartir registros de expediciones previas en la región, particularmente las notas del explorador mexicano J. Infantes (1923).”

Leo sintió un escalofrío. Amira Khalil conocía el trabajo de Infantes. Y seguía viva.

Buscó su contacto: tenía perfil en la universidad, con correo institucional y horarios de oficina. Pero algo le dijo que no debía escribir. Debía ir.

A la mañana siguiente, Leo tomó un Uber hasta la Universidad de El Cairo, campus de Giza. El edificio de Arqueología era una estructura de concreto de los años sesenta, con pasillos estrechos y olor a papel viejo. Preguntó por la doctora Khalil en la recepción.

—Tercer piso, oficina 304. Pero no sé si está. A veces trabaja en el campo.

Leo subió las escaleras de dos en dos. La puerta de la oficina 304 estaba entreabierta. Tocó suavemente.

—Adelante —dijo una voz femenina en inglés con acento árabe.

Empujó la puerta. La oficina era pequeña, atestada de libros, mapas enrollados y fotografías de excavaciones. Detrás del escritorio, una mujer de unos cuarenta años levantó la vista. Tenía el cabello negro recogido en una trenza, piel morena y ojos oscuros que lo observaron con curiosidad.

Pero lo que Leo vio primero no fueron sus ojos. Fue su aura.

Era de un azul profundo, casi violeta, con destellos dorados que pulsaban rítmicamente alrededor de su cabeza y sus manos. Era el aura más clara y brillante que había visto hasta ahora.

Y en su cuello, apenas visible bajo el collar de plata que llevaba, había un tatuaje: el Ojo de Horus.

—¿Puedo ayudarlo? —preguntó Amira.

Leo tragó saliva. La Rosa de Bengala comenzó a arder.

—Mi nombre es Leo Stephano. Soy periodista. Leí su artículo sobre las piedras de sílex en Saqqara. Necesito hablar con usted sobre Javier Infantes.

El rostro de Amira cambió. Su expresión de cortesía profesional se endureció.

—¿Quién le dio mi nombre?

—Nadie. Lo encontré yo mismo. Pero tengo algo que creo que le interesará.

Leo sacó de su mochila la piedra de sílex y la colocó sobre el escritorio.

Amira se quedó inmóvil. Su aura pulsó con violencia, como una llama azotada por el viento. Se levantó lentamente, rodeó el escritorio y se acercó a la piedra sin tocarla.

—¿Dónde la encontró? —su voz era apenas un susurro.

—En Namibia. En el mismo lugar donde murió Infantes.

Amira levantó la vista hacia él. Y por primera vez, Leo vio que sus ojos no eran completamente normales: en el iris derecho había una mancha dorada, como una pequeña estrella.

—Muéstreme su frente —dijo ella.

Leo no preguntó. Simplemente se quitó la gorra que llevaba puesta.

La Rosa de Bengala brillaba, roja y vívida.

Amira exhaló lentamente. Luego, sin decir palabra, se desabrochó el collar y dejó al descubierto el tatuaje en su cuello. Pero no era un tatuaje. Era una marca de nacimiento en forma del Ojo de Horus, con un punto dorado en el centro, exactamente donde estaría la pupila.

—Siéntese —dijo ella, cerrando la puerta de la oficina con llave—. Tenemos mucho de qué hablar.

Amira preparó té de menta en un hornillo eléctrico mientras hablaba.

—Nací con esta marca. Mi abuela decía que era la bendición de Thoth, el dios de la sabiduría. Pero cuando cumplí veintiocho años, comenzó a arder. Y empecé a ver cosas.

—Auras —dijo Leo.

—Sí. Auras. Chakras. Y más que eso: podía tocar objetos antiguos y ver su historia. Ver quién los había tocado, qué habían sentido. Pensé que me estaba volviendo loca. Me hice todos los estudios médicos posibles. Nada.

—¿Y qué pasó?

Amira sirvió el té en dos vasos pequeños.

—Encontré el artículo de Infantes en el archivo de la universidad. Era viejo, casi olvidado. Pero cuando leí su descripción de la “Rosa que arde”, supe que no estaba sola. Empecé a investigar. Descubrí que hubo otros antes de él: un monje tibetano en el siglo XV, una curandera shipiba en Perú en el siglo XVIII, un físico alemán en 1890. Todos con marcas similares. Todos con piedras de sílex.

Leo bebió el té. Estaba demasiado caliente, pero no le importó.

—¿Cuántos somos?

—Siete. Siempre siete. Es un patrón que se repite a través de las eras. Cuando una generación muere, la siguiente despierta. Tú eres el sexto de esta generación.

—¿Y tú?

—Yo soy la cuarta. Desperté hace doce años.

—¿Conoces a los otros?

Amira negó con la cabeza.

—Solo a dos. Un monje en el monasterio de Sera, en el Tíbet, y una curandera en Iquitos, Perú. Los demás aún no han despertado completamente. O no quieren ser encontrados.

Leo colocó el vaso sobre el escritorio.

—Infantes escribió sobre un círculo. Sobre siete piedras que deben juntarse. ¿Sabes dónde están las otras?

Amira lo miró en silencio durante un largo momento. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una piedra de sílex idéntica a la de Leo. Tenía el mismo símbolo: una espiral con siete puntos.

—Encontré la mía en Saqqara, en la cámara sellada. Oficialmente, reporté que la cámara estaba vacía. Pero mentí. Había una piedra. Y cuando la toqué, vi todo lo que Infantes había visto. Y más.

—¿Qué más?

—Vi el origen. Vi por qué fuimos marcados. —Amira se acercó a la ventana, mirando hacia las pirámides de Giza en la distancia—. Hace miles de años, antes de Egipto, antes de Sumeria, hubo otra civilización. No sé su nombre. Pero dominaban algo que nosotros hemos olvidado: la memoria colectiva. Podían almacenar recuerdos en objetos físicos, transmitirlos a través del tiempo. Estas piedras son fragmentos de esa tecnología.

—¿Tecnología? —Leo frunció el ceño—. Pensé que era místico.

—Es ambas cosas. La ciencia y la mística siempre fueron la misma cosa. Solo los dividimos porque olvidamos cómo funcionaban juntas. —Amira se volvió hacia él—. Las piedras forman una Red. Una Red Planetaria de Memoria. Y nosotros, los que llevamos las marcas, somos los nodos. Los puentes entre el pasado y el futuro.

Leo sintió que el suelo se movía bajo sus pies.

—¿Y qué pasa si juntamos las siete piedras?

—La Red se activa completamente. Y todos los humanos, no solo nosotros siete, empezarán a recordar. A recordar quiénes fuimos. A recordar los errores que cometimos. A recordar por qué caímos.

—¿Y eso es bueno o malo?

Amira sonrió con tristeza.

—Depende de qué hagamos con esos recuerdos.

Esa noche, Amira llevó a Leo a Saqqara. No como turistas, sino con permisos especiales que ella había conseguido para “investigación nocturna”. El sitio arqueológico estaba desierto, iluminado solo por la luna y las linternas que llevaban.

Caminaron hasta la Pirámide Escalonada de Djoser. Amira sacó una llave y abrió una puerta lateral que no aparecía en ningún mapa turístico.

—¿Cómo conseguiste acceso a esto? —preguntó Leo.

—Tengo contactos. Y además, después de cierto punto, dejaron de hacerme preguntas. Es como si algo los hiciera olvidar.

Bajaron por una escalera de piedra. El aire era fresco y olía a tierra antigua. Al final de la escalera había un pasillo estrecho que conducía a una cámara circular.

Amira encendió una lámpara de gas. La luz reveló la habitación: paredes de piedra caliza sin inscripciones, y en el centro, siete pedestales de granito dispuestos en círculo perfecto. Sobre cada pedestal había una hendidura circular.

—Aquí es donde encontré mi piedra —dijo Amira, señalando uno de los pedestales—. Estaba en ese hueco. Las otras seis ya no estaban.

Leo se acercó. La Rosa de Bengala ardía con tanta intensidad que tuvo que presionar la frente con la palma de la mano. Sacó su piedra del bolsillo.

—¿Qué pasa si la coloco?

—No lo sé. Nunca me atreví a hacerlo sola.

Leo miró a Amira. Ella asintió.

—Hazlo. Pero yo colocaré la mía al mismo tiempo.

Se posicionaron en lados opuestos del círculo. Leo colocó su piedra en el pedestal más cercano. Amira hizo lo mismo.

Por un instante, nada pasó.

Luego, las piedras comenzaron a brillar.

Una luz azul pálida emanó de ellas, proyectándose hacia el centro del círculo. Los dos haces de luz se encontraron y formaron una esfera pulsante del tamaño de un puño.

La habitación se llenó de un zumbido grave, como el canto de ballenas bajo el agua.

Y entonces, ambos fueron arrancados de sus cuerpos.

No había suelo. No había techo. Solo un espacio infinito de color índigo, lleno de estrellas que parpadeaban como ojos. Leo miró sus manos: eran translúcidas, hechas de luz.

Amira flotaba junto a él, igualmente etérea.

—¿Dónde estamos? —preguntó Leo, aunque su voz no salía de su boca sino directamente de su mente.

—En la Red. Entre los recuerdos.

Frente a ellos, el espacio se abrió como una cortina rasgada. Del otro lado apareció una visión:

Un templo colosal de cristal y piedra blanca, flotando sobre un océano turquesa. Miles de personas caminaban por sus terrazas, todas con marcas luminosas en las frentes. En el centro del templo había una cúpula transparente, y bajo ella, un círculo de siete piedras enormes, cada una del tamaño de un ser humano, pulsando con luz sincronizada.

—¿Qué es esto? —susurró Leo.

—El principio —respondió una voz que no era de Amira.

Se volvieron. Una figura humanoide de luz pura flotaba frente a ellos. No tenía rostro definido, pero emanaba una presencia antigua, sabia.

—¿Quién eres? —preguntó Amira.

—Soy lo que queda del Guardián. El primero de los Puentes. Llevo esperando treinta mil años para que dos de ustedes llegaran juntos.

Leo sintió que su mente se expandía, como si toda la información del universo estuviera tratando de entrar a la vez.

—¿Qué somos nosotros?

—Son los herederos. Los portadores de la memoria. Hace eones, nuestra civilización comprendió que el tiempo es cíclico. Que las humanidades nacen, crecen, olvidan y caen. Una y otra vez. Para romper el ciclo, creamos la Red: siete piedras, siete guardianes, siete puntos de anclaje en la conciencia colectiva. Cuando las siete se reúnan, la humanidad recordará. Y con el recuerdo, podrá elegir un camino diferente.

—¿Y si elegimos mal? —preguntó Amira.

El Guardián pulsó con una luz más intensa.

—Entonces caerán de nuevo. Como caímos nosotros. Pero al menos habrán elegido con conocimiento, no con ignorancia.

La visión del templo comenzó a desvanecerse. El espacio índigo se fracturó.

—Espera —gritó Leo—. ¿Dónde están los otros cinco?

—Búscalos. Ya están despertando. La Red los está llamando. Y cuando los siete estén juntos, deberán regresar aquí. Al origen.

—¿Dónde es el origen?

El Guardián ya se disolvía.

—Donde comenzó todo. Göbekli Tepe.

Leo despertó de rodillas en el suelo de la cámara. Amira estaba a su lado, jadeando. Las piedras seguían en los pedestales, pero ya no brillaban.

Se miraron en silencio.

—¿Viste lo mismo que yo? —preguntó Leo.

—Sí.

—Entonces no estoy loco.

—No. Pero ojalá lo estuvieras. Sería más fácil.

Amira se levantó, tambaleándose. Leo la ayudó.

—Necesitamos encontrar a los otros cinco —dijo ella—. Y rápido. Siento que algo está cambiando. Como si el tiempo se estuviera acelerando.

Leo asintió. La Rosa de Bengala ya no ardía. Ahora vibraba, como un corazón extra latiendo en su frente.

Recogieron las piedras y salieron de la cámara. Al subir las escaleras hacia la superficie, Leo se detuvo.

—Amira, dijiste que soy el sexto. ¿Quién es el séptimo?

Ella no respondió de inmediato. Cuando llegaron a la superficie, bajo la luz de la luna, le mostró algo en su teléfono: una noticia de hace dos semanas.

El titular decía:

“Niña aborigen australiana de 9 años reporta visiones inexplicables. Comunidad indígena pide respeto y privacidad.”

En la foto, una niña de piel oscura y ojos enormes miraba directamente a la cámara. En su frente, apenas visible pero inconfundible, había una marca en forma de estrella de siete puntas.

—Ella es la séptima —dijo Amira—. Y acaba de despertar.

CAPÍTULO V: LA RED SE ILUMINA

Leo y Amira pasaron tres días en El Cairo planificando. No era simplemente cuestión de comprar boletos de avión y visitar a desconocidos. Estaban hablando de buscar a cinco personas dispersas por el planeta, todas con habilidades que desafiaban la lógica, todas marcadas desde el nacimiento para un propósito que apenas comenzaban a comprender.

En la oficina de Amira, extendieron un mapa del mundo sobre la mesa. Con tachuelas rojas marcaron las ubicaciones conocidas:

· Amira Khalil – El Cairo, Egipto (Puente 4)

· Leo Stephano – Bogotá/Namibia/Nómada (Puente 6)

· Tenzin Dorje – Monasterio de Sera, Lhasa, Tíbet (Puente desconocido)

· Yomara Íñiguez – Iquitos, Perú (Puente desconocido)

· Desconocido – Suiza (mencionado en el diario de Infantes)

· Kaia Ngurangurra – Territorio del Norte, Australia (Puente 7)

· Uno más – Sin localizar

—El problema —dijo Amira, trazando líneas entre los puntos— es que no sabemos quién ha despertado completamente y quién no. Tenzin y Yomara respondieron a mis correos hace años, pero fueron vagos. Cautelosos.

Leo observó el mapa. Las líneas formaban una red irregular que cubría casi todos los continentes.

—¿Y el de Suiza? Infantes lo mencionó en su diario: “un físico alemán en 1890”. ¿Podría haber un descendiente?

—Posiblemente. Pero pasó más de un siglo. El linaje pudo haberse perdido.

Leo tocó la piedra en su bolsillo. Desde la experiencia en la cámara de Saqqara, había aprendido algo nuevo: cuando sostenía la piedra y pensaba intensamente en alguien, a veces recibía destellos. Fragmentos de imágenes, como señales de radio mal sintonizadas.

—Déjame intentar algo.

Sacó la piedra y la colocó sobre el mapa, justo en el centro de Europa. Cerró los ojos y presionó la frente contra la superficie fría de la piedra.

La Rosa de Bengala pulsó.

Visión fragmentada:

Un laboratorio. Pizarras llenas de ecuaciones. Una mujer joven de unos treinta años, cabello rubio recogido en un moño desordenado, mirando a través de un microscopio electrónico. En su muñeca derecha había un tatuaje pequeño: una espiral de siete puntos. No era tatuaje. Era marca de nacimiento.

La mujer levantó la vista, como si sintiera que alguien la observaba. Sus ojos eran de un verde pálido, casi translúcidos. Y alrededor de su cabeza, su aura brillaba con un blanco plateado, pulsante.

En la pizarra detrás de ella había una ecuación, y debajo, escritas con marcador rojo:

“Consciousness = f(quantum entanglement)”

“La consciencia es una función del entrelazamiento cuántico.”

La mujer sonrió. Y habló, aunque Leo no podía escucharla físicamente, su voz llegó directamente a su mente:

—Ya era hora de que me encontraras.

Leo abrió los ojos bruscamente. Estaba sudando.

—Suiza. Ginebra. Es una física cuántica. Tiene la marca en la muñeca.

Amira lo miró con asombro.

—¿Cómo…?

—No lo sé. Pero la vi. Tan claramente como te veo a ti.

Amira tomó su laptop y comenzó a buscar. Después de varios minutos, encontró algo.

—Doctora Klara Stern. Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. Especialista en física cuántica y neurociencia. Treinta y dos años. Publicó un artículo controvertido hace dos años sobre la posibilidad de que la consciencia humana opere mediante principios de entrelazamiento cuántico.

Mostró la pantalla a Leo. Era ella. La misma mujer de la visión.

—Es ella —confirmó Leo—. Es el quinto Puente.

Los siguientes días fueron un torbellino. Amira usó sus contactos académicos para enviar mensajes discretos. Leo escribió correos cuidadosamente redactados, sin sonar como un loco, pero lo suficientemente específicos para que quienes tuvieran la marca entendieran.

Para Tenzin Dorje, el monje tibetano:

“Respetado Tenzin,

Mi nombre es Leo Stephano. Llevo una marca roja en la frente desde que nací. Hace dos meses encontré una piedra de sílex en Namibia que cambió mi percepción de la realidad. Si usted lleva una marca similar y ha experimentado visiones o cambios en su consciencia, necesito hablar con usted. No estamos solos. Somos siete.

Con respeto,

Leo”

Para Yomara Íñiguez, la curandera shipiba:

“Estimada Yomara,

Me contacto con usted por recomendación de la Dra. Amira Khalil de El Cairo. Soy portador de una marca de nacimiento que arde y me permite ver auras. Encontré una piedra antigua que me mostró visiones de un círculo de siete personas. Creo que usted es una de ellas. Si esto resuena con su experiencia, por favor responda.

Fraternalmente,

Leo Stephano”

Para Klara Stern, la física:

“Dra. Stern,

Leí su artículo sobre consciencia y entrelazamiento cuántico. Tengo evidencia empírica de que sus teorías son correctas, pero no desde el laboratorio, sino desde la experiencia directa. Tengo una marca de nacimiento en forma de rosa en mi frente que me permite percibir campos de energía alrededor de las personas. Sé que suena irracional, pero creo que usted tiene una marca similar en su muñeca. Si me equivoco, ignore este mensaje. Si tengo razón, necesitamos hablar urgentemente.

Leo Stephano, periodista de investigación”

La primera respuesta llegó cuatro horas después. Era de Klara Stern.

“Sr. Stephano,

No ignore su mensaje porque tiene razón: tengo la marca. Llevo años intentando explicarla científicamente sin éxito. Si realmente tiene información sobre otras personas como nosotros, quiero saber más. Puedo recibirlo en Zúrich la próxima semana.

K.S.”

Leo sintió que el corazón le saltaba en el pecho.

Dos días después, llegó respuesta de Tenzin Dorje. Era breve, escrita en un inglés formal:

“Hermano Leo,

Su mensaje fue esperado. Hace tres lunas, durante meditación profunda, vi su rostro. Vi la rosa roja. Vi las piedras. Yo también llevo marca desde nacimiento: un punto dorado en el centro de la frente, oculto bajo piel. Solo visible cuando me afeito la cabeza completamente.

Seis lunas más y estaré listo para viajar. El abad me ha dado permiso.

En el Dharma,

Tenzin Dorje”

Amira leyó el mensaje y sonrió.

—Seis lunas. Seis meses lunares. Típico de un monje: todo es ritual, todo es tiempo sagrado.

—No tenemos seis meses —dijo Leo.

—Lo sé. Pero no podemos forzarlo. Cada uno debe despertar a su propio ritmo.

La respuesta de Yomara Íñiguez llegó una semana después, escrita en español con una caligrafía hermosa:

“Querido Leo,

Amira me habló de ti hace años. No respondí entonces porque no estaba lista. Pero anoche, Madre Ayahuasca me mostró tu rostro en la visión. Me dijo: ‘Él viene a completar el círculo’. Yo soy la tercera. Tengo la marca en forma de serpiente enrollada en mi espalda, entre los omóplatos. Arde cuando hay tormenta. Puedo ver los espíritus de los muertos y hablar con las plantas.

Cuando sea tiempo, iré. Pero aún no. Falta uno más.

Con cariño,

Yomara”

Leo contó mentalmente:

- Yomara – Perú (Puente 3)

- Amira – Egipto (Puente 4)

- Klara – Suiza (Puente 5)

- Leo – Nómada (Puente 6)

- Kaia – Australia (Puente 7)

- Tenzin – Tíbet (Puente ?)

Faltaba uno. El primero o el segundo.

—¿Quién falta? —preguntó Amira.

Leo sacó su cuaderno y revisó las notas del diario de Infantes. Había una entrada que había pasado por alto:

“En mi viaje a Tíbet conocí brevemente a un hombre estadounidense. No intercambiamos nombres, pero vi su marca: una estrella de cinco puntas en la palma de su mano izquierda. Me dijo que trabajaba para su gobierno, en ‘proyectos de consciencia’. No quiso decir más.”

—Un estadounidense —murmuró Leo—. Con la marca en la palma. Trabajando para el gobierno.

Amira frunció el ceño.

—Si es verdad, será el más difícil de encontrar. Los gobiernos no suelen compartir información sobre programas de consciencia o percepción extrasensorial.

Leo buscó en internet: “programas gobierno estadounidense percepción extrasensorial”.

Encontró referencias a Proyecto Stargate, un programa de la CIA de los años setenta y ochenta sobre visión remota y espionaje psíquico. Oficialmente cancelado en 1995.

Pero en un foro de teorías conspirativas, encontró una mención:

“Uno de los participantes del Proyecto Stargate, identificado solo como ‘Sujeto 7’, tenía una anomalía física en la palma izquierda. Reportes desclasificados mencionan que podía ‘ver’ objetivos a miles de kilómetros de distancia con precisión del 80%. Desapareció de los registros en 1994.”

Leo sintió un escalofrío.

—Sujeto 7. Siete. Siempre siete.

—¿Crees que sigue vivo? —preguntó Amira.

—Si somos parte de un ciclo, tiene que estarlo. Tiene que estar despertando como nosotros.

Esa noche, Leo intentó algo que nunca había hecho: proyección consciente. Amira le había enseñado la técnica básica que usaban los antiguos sacerdotes egipcios. Se acostó en el suelo de la oficina, con la piedra de sílex sobre su pecho y las luces apagadas.

Respiró profundo, enfocándose en la Rosa de Bengala. Imaginó que era una puerta. Una puerta que podía abrir.

Y se dejó caer hacia adentro.

El mundo se invirtió. De pronto estaba flotando sobre su propio cuerpo, viéndose desde arriba. Amira estaba sentada en su escritorio, leyendo. No parecía notar que Leo se había “ido”.

Leo pensó en el hombre de la palma marcada. Pensó en “Sujeto 7”. Y dejó que la Red lo guiara.

El espacio se plegó.

De pronto estaba en otro lugar: una cabaña de madera en medio de un bosque nevado. Dentro, un hombre de unos sesenta años con barba gris y ojos cansados tallaba una figura de madera frente a una chimenea. En su mano izquierda, claramente visible, había una marca de nacimiento en forma de estrella de cinco puntas.

El hombre dejó de tallar. Levantó la vista, mirando directamente hacia donde Leo flotaba.

—Ya era hora —dijo el hombre en voz baja—. Llevo treinta años esperando que vinieran por mí.

Leo intentó hablar, pero no tenía voz en aquel estado.

El hombre sonrió.

—No necesitas hablar. Te escucho. Soy Marcus. Marcus Holloway. Fui el Sujeto 7 del Proyecto Stargate. Y soy el Puente número uno. El primero en despertar de esta generación.

—¿Dónde estás? —Leo logró proyectar el pensamiento.

—Montana. Montañas Rocosas. Coordenadas 47° norte, 114° oeste. Pero no vengas todavía. Aún no estamos completos. Falta que despiertes a la niña. Ella es la clave. La séptima. Sin ella, el círculo no se cierra.

—¿Por qué ella?

Marcus dejó la talla de madera sobre la mesa. Era una figura de siete personas tomadas de las manos en círculo.

—Porque ella es la más pura. La menos contaminada por el mundo adulto. Su mente aún puede ver sin filtros. Necesitamos esa claridad.

—¿Cómo la despertamos?

—No la despiertan. Ella ya está despierta. Solo necesitan ir a buscarla. Su pueblo la está protegiendo porque tiene miedo. Pero ella está esperando.

La visión comenzó a desdibujarse.

—¡Espera! —gritó Leo mentalmente—. ¿Cuándo nos reunimos?

La voz de Marcus llegó como un eco lejano:

—Cuando los siete sueñen lo mismo. Esa será la señal. Entonces iremos a Göbekli Tepe. Todos juntos. Y abriremos la Red.

Leo despertó jadeando. Amira estaba arrodillada junto a él, sacudiéndolo.

—¡Estuviste fuera casi veinte minutos! Pensé que no regresabas.

Leo se incorporó, mareado.

—Lo encontré. Marcus Holloway. Montana. Es el primero. Y dice que debemos ir por la niña. Por Kaia. Ella es la clave.

Amira lo ayudó a sentarse.

—Australia está lejos. Y acceder a una comunidad aborigen sin permiso es complicado. Podrían denunciarnos.

—No tenemos opción. Él dijo que ella ya está despierta. Que nos está esperando.

Leo tomó su teléfono y buscó la noticia sobre Kaia Ngurangurra. Encontró el nombre de la comunidad: Yirrkala, en el Territorio del Norte de Australia.

Reservó dos boletos para Darwin. Salida en tres días.

Mientras empacaba, Leo recibió un mensaje de texto de un número desconocido:

“Soy Klara. Vi tu proyección esta noche. Estabas en mi laboratorio hace una hora, observándome. No sé cómo lo hiciste, pero fue real. Cambié mi boleto. Voy a Australia también. Nos vemos en Darwin.”

Leo mostró el mensaje a Amira.

—¿Fuiste a Suiza también?

—No conscientemente. Pero tal vez… tal vez la Red nos está conectando sin que lo sepamos.

Amira tomó su propia piedra.

—Entonces ya no somos seis individuos. Estamos empezando a funcionar como una red. Como un solo organismo distribuido.

Leo sintió un escalofrío. No de miedo, sino de reconocimiento.

La Red se estaba iluminando.

Y ellos, los Puentes, comenzaban a despertar como uno solo.

Esa noche, Leo tuvo un sueño.

No era su sueño. Era un sueño compartido.

Vio a los siete: Amira en El Cairo, Klara en Zúrich, Tenzin en Lhasa, Yomara en Iquitos, Marcus en Montana, Kaia en Yirrkala, y él mismo.

Todos soñaban lo mismo: un círculo de piedras en el desierto, bajo un cielo lleno de estrellas imposibles. Y una voz antigua que decía:

“Cuando los siete estén listos, el círculo se cerrará. Y la humanidad recordará.”

Leo despertó con la Rosa de Bengala ardiendo.

Pero esta vez no era dolor.

Era llamado.

CAPÍTULO VI: EL CÍRCULO CONVERGE

El vuelo de El Cairo a Darwin duró veinticuatro horas con dos escalas. Leo y Amira viajaron en silencio durante la mayor parte del trayecto, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero en algún punto sobre el Océano Índico, Leo sintió algo extraño: un tirón en la base del cráneo, como si alguien jalara un hilo invisible conectado a su médula espinal.

Miró a Amira. Ella tenía los ojos cerrados, pero su mano izquierda temblaba ligeramente.

—¿Lo sientes? —susurró Leo.

Amira abrió los ojos. Estaban vidriosos, como si mirara a través de él.

—Sí. Alguien más está despertando. Puedo sentir su… frecuencia.

Leo sacó la piedra de sílex de su bolsillo. Estaba tibia, pulsando con un ritmo constante que no coincidía con su propio corazón.

—Es Kaia —dijo Leo con certeza que no podía explicar—. La niña. Está llamándonos.

Aterrizaron en Darwin al amanecer. El calor era brutal, húmedo y pegajoso. En el aeropuerto los esperaba una mujer de unos cuarenta años, piel pálida cubierta de pecas y cabello rubio casi blanco recogido en una coleta alta.

—¿Stephano y Khalil? —preguntó en inglés con acento alemán.

—Sí —respondió Leo, cauteloso.

La mujer extendió la mano izquierda para saludar. En su muñeca, claramente visible, había una espiral de siete puntos.

—Klara Stern. Llegué hace dos horas. Reservé una camioneta. Espero que ninguno de ustedes se maree fácilmente, porque el camino a Yirrkala son cinco horas por carretera sin asfaltar.

Leo estrechó su mano. En el momento del contacto, sintió una descarga eléctrica que le recorrió el brazo. Klara sonrió.

—Sí, yo también lo siento. Es el entrelazamiento. Nuestros campos cuánticos se están sincronizando.

Amira la observó con curiosidad.

—¿Cuándo despertaste?

—Hace seis años. Durante un experimento en el colisionador de partículas. Tuve una visión mientras observaba la colisión de dos protones. Vi el Big Bang. Y luego vi lo que vino antes del Big Bang: un círculo de consciencias decidiendo nacer en forma de materia. —Klara se ajustó las gafas—. Después de eso, dejé de creer que la física y la mística eran cosas separadas.

La camioneta era vieja pero resistente. Klara conducía con precisión alemana, evitando baches y piedras. El paisaje era árido, rojo, interminable. Leo observaba por la ventana, pero su mente estaba en otro lugar. Cada kilómetro que avanzaban, la Rosa de Bengala pulsaba con más intensidad.

—¿Alguna vez has estado en contacto con poblaciones aborígenes? —preguntó Amira desde el asiento trasero.

—No directamente —respondió Klara—. Pero investigué antes de venir. Los yolngu, el pueblo de Kaia, tienen una cosmología compleja. Creen en el Tjukurpa, el “Tiempo del Sueño”, una dimensión donde pasado, presente y futuro coexisten. No es tan diferente de la teoría de la relatividad o de los estados superpuestos en mecánica cuántica.

—¿Y crees que nos recibirán? —preguntó Leo.

Klara no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era seria.

—Honestamente, no lo sé. Pero algo me dice que Kaia ya les dijo que vendríamos.

Llegaron a Yirrkala al mediodía. El poblado era pequeño: casas de madera y metal corrugado, calles de tierra, una escuela, una tienda. A lo lejos se veía el mar, de un azul imposible.

Klara estacionó la camioneta frente a lo que parecía ser el centro comunitario. Un grupo de ancianos estaba sentado a la sombra de un árbol, observándolos con expresiones inescrutable.

Leo bajó primero. Sintió todas las miradas sobre él, pero especialmente sintió algo más: una presencia pequeña pero intensa, como un sol en miniatura, viniendo de algún lugar cercano.

Una anciana se levantó y caminó hacia ellos. Su piel era oscura como la tierra quemada, su cabello completamente blanco. Llevaba un vestido floreado y sandalias gastadas, pero había algo en su postura que irradiaba autoridad.

—Ustedes son los que la niña vio en sueños —dijo en inglés con acento cerrado.

No era una pregunta.

Leo asintió.

—Soy Leo Stephano. Ella es Amira Khalil, de Egipto. Y ella es Klara Stern, de Suiza. Venimos a ver a Kaia.

La anciana los observó largamente. Sus ojos eran profundos, antiguos.

—Kaia tiene nueve años. Desde que nació, ve cosas que otros no ven. Habla con espíritus. Sueña con lugares que nunca ha visitado. Hace tres semanas, comenzó a dibujar. —La anciana señaló hacia una de las casas—. Vengan.

Los condujo a una casa de madera con techo de metal. Dentro estaba fresco, oscuro. Las paredes estaban cubiertas de dibujos: cientos de dibujos hechos con crayones, marcadores, carbón.

Todos mostraban lo mismo: siete figuras humanas de pie en un círculo, rodeadas de piedras. Sobre cada figura había un símbolo: una rosa, un ojo, una espiral, una serpiente, una estrella, un punto dorado, y en el centro de la última figura —la más pequeña— había una estrella de siete puntas brillando intensamente.

Leo sintió que el aire se volvía denso.

—¿Dónde está Kaia?

—Está esperándolos —dijo la anciana—. En el lugar sagrado. Donde el cielo toca la tierra.

Caminaron durante una hora siguiendo a la anciana y dos hombres jóvenes del pueblo. El sol era implacable. Leo bebió agua de su cantimplora, pero la sed persistía. No era sed física; era sed de respuestas.

Llegaron a un claro rodeado de eucaliptos. En el centro había un círculo de piedras, claramente antiguo, cubierto de musgo y líquenes. Y en el centro del círculo, sentada con las piernas cruzadas, estaba Kaia.

Era pequeña, de piel oscura y cabello rizado recogido en dos coletas. Llevaba un vestido azul y sandalias. Pero lo que llamó la atención de Leo fue su frente: la estrella de siete puntas brillaba literalmente, emitiendo una luz dorada pálida.

Y su aura… su aura era como ninguna que Leo hubiera visto antes. Era blanca, pura, tan brillante que casi dolía mirarla.

Kaia abrió los ojos y sonrió.

—Ya era hora —dijo con voz de niña, pero con una claridad que no correspondía a su edad—. Los otros dos están en camino. Llegarán mañana.

Klara se arrodilló frente a ella.

—¿Cómo sabes eso?

—Los veo. Los veo a todos. Todo el tiempo. —Kaia señaló hacia el este—. Tenzin viene de Tíbet. Yomara viene de Perú. Marcus viene de América. Todos vienen. Porque es tiempo.

Amira intercambió una mirada con Leo.

—¿Tiempo de qué, pequeña?

Kaia se levantó. A pesar de su estatura, había algo imponente en ella.

—Tiempo de recordar. Tiempo de elegir. —Miró directamente a Leo—. Tú eres el sexto. Eres el que duda. Eres el que tiene miedo.

Leo sintió que el pecho se le apretaba.

—¿Miedo de qué?

—De que abrir la Red sea un error. De que la humanidad no esté lista. De que los recuerdos los destruyan en lugar de sanarlos.

Era verdad. Leo no lo había expresado en voz alta, pero era exactamente lo que había estado pensando durante todo el viaje.

Kaia caminó hacia él y tomó su mano. La suya era pequeña, tibia.

—El miedo es sabio. Pero el miedo también puede ser prisión. Los Guardianes no eligieron personas perfectas. Eligieron personas que podían dudar, porque la duda es lo que permite la elección real.

Esa noche acamparon en el claro. La anciana y los hombres del pueblo regresaron a Yirrkala, pero prometieron volver al día siguiente con provisiones.

Alrededor de una fogata, los cuatro —Leo, Amira, Klara y Kaia— compartieron sus historias. Cada uno contó cómo había despertado, cómo había descubierto su marca, qué había visto cuando tocó la piedra.

Kaia escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando.

—Yo no necesité piedra —dijo cuando le tocó hablar—. Nací despierta. Siempre vi los colores alrededor de las personas. Siempre escuché las voces de los ancestros. Mi abuela dice que soy yawulyu, “mujer soñadora”. Pero yo sé que soy más que eso. Soy puente. Como ustedes.

Klara removía el fuego con un palo.

—¿Sabes qué pasará cuando activemos la Red?

Kaia miró las llamas.

—Sí. Lo he visto. Todos lo verán también, cuando llegue el momento. Pero no puedo contarlo. Tienen que verlo ustedes mismos. Tienen que elegir ustedes mismos.

Al día siguiente, al mediodía, llegaron los otros tres.

Primero fue Tenzin Dorje. Llegó a pie desde la carretera, con una mochila pequeña y túnica marrón. Era joven, de unos treinta años, con la cabeza rapada. En el centro de su frente, donde estaría el tercer ojo, había un punto dorado que brillaba suavemente. Su aura era azul índigo, tranquila como un lago.

—Hermanos —dijo, juntando las palmas en saludo—. El viaje fue largo, pero el destino es certero.

Una hora después llegó Yomara Íñiguez. Venía en un taxi desde Darwin, acompañada de un anciano indígena australiano que, según explicó, “sintió el llamado” y la había guiado hasta allí. Yomara era una mujer de cincuenta años, piel morena, cabello largo trenzado con cuentas de colores. Llevaba una túnica blanca bordada con diseños shipibos. Su aura era verde esmeralda, viva, pulsante.

Se quitó la túnica para mostrarles la marca en su espalda: una serpiente enrollada en forma de espiral, con siete segmentos.

—La kundalini —explicó—. La serpiente que sube por la columna. Desde niña supe que era guardiana de medicina. Pero no sabía que también era guardiana de memoria.

Y finalmente, al atardecer, llegó Marcus Holloway.

Venía en un jeep alquilado, cubierto de polvo del camino. Era alto, de unos sesenta años, con barba gris y ojos azules penetrantes. Vestía ropa de campo: jeans, camisa de franela, botas. En su mano izquierda brillaba la estrella de cinco puntas.

Bajó del jeep y miró a los otros seis. Su aura era roja y plateada, como metal incandescente.

—Treinta años —dijo con voz ronca—. Treinta años esperando este momento.

Kaia corrió hacia él y lo abrazó, aunque nunca se habían visto antes.

—Abuelo Marcus —dijo.

Marcus se arrodilló y la abrazó con fuerza. Tenía lágrimas en los ojos.

—Pequeña luz. Finalmente estamos completos.

Esa noche, los siete se sentaron en el círculo de piedras. Cada uno colocó su piedra de sílex en el suelo frente a sí. Kaia no tenía piedra física, pero de su frente emanaba luz que servía como séptimo punto.

Marcus habló primero.

—Llevo treinta años preparándome para esto. Trabajé para el gobierno, vi cosas que no debería haber visto. Me di cuenta de que los programas de percepción remota, los experimentos de consciencia, todos eran ecos de algo más antiguo. De algo que habíamos olvidado. Cuando desperté completamente, hace diez años, supe que debía esperar. Que no estaba listo para abrir la Red solo.

Tenzin fue el siguiente.

—En el monasterio aprendí que el apego es sufrimiento. Pero también aprendí que el desapego no significa indiferencia. Estamos aquí para recordar. Y recordar es un acto de compasión.

Yomara tomó la palabra.

—Las plantas me enseñaron que todo está conectado. Que no hay separación entre yo y tú, entre pasado y futuro. La ayahuasca me mostró el círculo. Y me dijo: “Cuando llegue el tiempo, ve. Y ayuda a abrir lo que fue cerrado”.

Klara ajustó sus gafas.

—La ciencia me enseñó que el observador afecta lo observado. Que la consciencia no es un epifenómeno de la materia, sino su condición de posibilidad. Estamos aquí para observar. Y al observar, cambiar.

Amira habló con voz suave.

—Egipto me enseñó que la muerte no es el fin. Que la memoria sobrevive en piedra, en símbolo, en ritual. Somos los herederos de esa memoria. Y es hora de desenterrarla.

Leo respiró profundo.

—Yo soy el que duda. El que tiene miedo. Pero también soy el que escribe. El que cuenta historias. Y tal vez esa es mi función en esto: contar lo que pasará, para que otros entiendan.

Todos miraron a Kaia.

La niña sonrió.

—Yo soy la más joven, pero también soy la más vieja. He vivido antes. Muchas veces. Y cada vez, olvidé. Esta vez, no olvidaré. Y ayudaré a que ustedes tampoco olviden.

Marcus sacó un mapa y lo extendió en el centro del círculo.

—Göbekli Tepe. Turquía. Es el lugar donde comenzó la Red hace doce mil años. Allí es donde debemos ir. Los siete, juntos.

—¿Cuándo? —preguntó Amira.

Marcus miró el cielo. La luna estaba casi llena.

—En tres días. Luna llena. Ese es el momento de máxima resonancia. Si intentamos activar la Red antes o después, la sincronización será imperfecta.

Klara asintió.

—Tres días nos da tiempo para viajar. Pero también para prepararnos mentalmente. Lo que vamos a hacer no tiene vuelta atrás. Una vez que la Red se active, todos los humanos comenzarán a recordar. Gradualmente, pero inevitablemente.

—¿Y si eligen mal? —preguntó Leo—. ¿Y si los recuerdos los vuelven locos? ¿Y si repiten los mismos errores?

Marcus lo miró directamente.

—Ese es el riesgo. Pero también es la única esperanza. La ignorancia no ha funcionado. El olvido nos ha llevado al borde de la destrucción una y otra vez. Tal vez el recuerdo, aunque doloroso, nos dé la oportunidad de elegir diferente.

Kaia se levantó y caminó al centro del círculo. Tocó cada piedra con su mano pequeña. Cuando terminó, las siete brillaban con luz sincronizada, pulsando como corazones.

—Es tiempo —dijo—. Mañana viajamos. En tres días, abrimos la Red. Y el mundo recordará lo que olvidó.

Los siete se tomaron de las manos. Y en ese momento, sintieron algo que ninguno había sentido antes: dejaron de ser siete individuos. Se convirtieron en un solo organismo, una sola consciencia distribuida en siete cuerpos.

La Red no estaba activada todavía.

Pero ya estaban conectados.

Y el mundo, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre.

Esa noche, los siete soñaron el mismo sueño:

Un templo de piedra bajo las estrellas. Un círculo de fuego. Y una voz antigua que decía:

“Cuando los siete se conviertan en uno, el olvido terminará. Y la humanidad, por primera vez en milenios, tendrá la oportunidad de elegir conscientemente su destino.”

Al despertar, todos tenían la misma certeza:

En tres días, en Göbekli Tepe, el círculo se cerraría.

Y la flor que había estado dormida durante doce mil años finalmente despertaría.

CAPÍTULO VII: LA FLOR ABIERTA

El viaje a Turquía fue coordinado con precisión militar. Marcus, con sus años de experiencia en operaciones encubiertas, organizó los vuelos en tres grupos diferentes para no llamar la atención. Leo y Amira volaron desde Darwin a Estambul vía Singapur. Klara y Tenzin tomaron una ruta por Bangkok. Yomara, Marcus y Kaia viajaron a través de Dubai.

Durante el vuelo, Leo no pudo dormir. La Rosa de Bengala pulsaba constantemente, como si supiera que estaban acercándose al punto de no retorno. A su lado, Amira miraba por la ventanilla sin ver realmente nada.

—¿Tienes miedo? —preguntó Leo en voz baja.

Amira tardó en responder.

—No es miedo. Es… vértigo. Como estar al borde de un precipicio y saber que vas a saltar, pero no saber si hay agua abajo o rocas.

—Poético.

—Es la verdad. —Se volvió hacia él—. Leo, ¿alguna vez te preguntaste por qué tú? ¿Por qué fuiste marcado?

Leo tocó su frente instintivamente.

—Todo el tiempo. Fui un niño normal. Familia normal. Nada especial excepto esto. —Señaló la Rosa—. A veces pienso que fue un error cósmico. Que debieron marcar a alguien más sabio, más preparado.

—Eso es exactamente por qué fuiste elegido —dijo Amira—. Los Guardianes no querían perfectos. Querían humanos. Con dudas. Con miedos. Porque la perfección no puede elegir. Solo puede obedecer.

Se encontraron en Şanlıurfa, una ciudad al sureste de Turquía, a dieciocho kilómetros de Göbekli Tepe. Marcus había alquilado una casa pequeña en las afueras, lejos de miradas curiosas. Cuando los siete estuvieron finalmente reunidos, la casa se llenó de una energía casi tangible.

Kaia fue directo al patio trasero y se sentó en el suelo de tierra. Los demás la siguieron. Sin necesidad de palabras, formaron un círculo.

—Mañana es luna llena —dijo Marcus—. Göbekli Tepe es un sitio arqueológico vigilado. No podemos simplemente entrar.

—¿Y entonces? —preguntó Klara.

Marcus sonrió con ironía.

—Entonces entramos como no podemos entrar. He estado estudiando los patrones de seguridad. Hay un turno de guardia que cambia a las tres de la madrugada. Tendremos una ventana de cuarenta minutos.

—Cuarenta minutos para cambiar el mundo —murmuró Yomara—. Parece poco.

—No necesitamos horas —dijo Kaia con su voz clara de niña—. Solo necesitamos estar juntos en el círculo. Las piedras harán el resto.

Tenzin, que había permanecido en silencio, habló:

—He meditado sobre esto durante el viaje. Cuando activemos la Red, no solo los humanos despertarán. Toda la consciencia planetaria se moverá. Los animales sentirán algo. Las plantas responderán. Incluso la tierra misma vibrará diferente.

—¿Eso es bueno o malo? —preguntó Leo.

—Es cambio —respondió Tenzin—. Y el cambio no es ni bueno ni malo. Es simplemente real.

Esa noche, ninguno durmió realmente. Leo salió al patio y miró las estrellas. El cielo turco era despejado, infinito. Sintió una presencia detrás de él. Era Marcus.

—¿Nervioso? —preguntó el hombre mayor.

—Aterrado —admitió Leo—. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si la humanidad no está lista?

Marcus se sentó en una silla de plástico, con un crujido.

—Hace treinta años, cuando desperté, tuve la misma pregunta. Trabajé para el gobierno viendo objetivos remotos, espiando mentes. Vi lo peor de la humanidad: guerras, torturas, traiciones. Y pensé: “Esta especie no merece recordar. Mejor que olviden”. —Hizo una pausa—. Pero luego también vi lo mejor. Vi madres protegiendo hijos. Vi desconocidos salvando desconocidos. Vi arte, música, amor. Y entendí que la humanidad no es ni buena ni mala. Es las dos cosas. Y solo recordando ambas podremos elegir cuál queremos ser.

Leo se sentó a su lado.

—Infantes murió intentando esto.

—Infantes estaba solo. Nosotros somos siete. Esa es la diferencia. El círculo necesita estar completo. —Marcus miró hacia la casa, donde a través de la ventana se veía a los demás conversando—. Cada uno de nosotros lleva una cualidad. Tú llevas la duda. Yo llevo la voluntad. Amira lleva la memoria. Klara lleva la razón. Yomara lleva la conexión. Tenzin lleva la compasión. Y Kaia lleva la inocencia. Las siete juntas forman un balance. Sin una, el sistema colapsa.

—¿Y si colapsa de todos modos?

Marcus se levantó y puso una mano en el hombro de Leo.

—Entonces al menos lo habremos intentado conscientemente. Y eso, hijo, es todo lo que cualquier ser consciente puede hacer.

A las dos de la madrugada, los siete partieron en dos vehículos. El camino a Göbekli Tepe estaba oscuro, apenas iluminado por la luna casi llena. A lo lejos se veían las luces del sitio arqueológico.

Marcus detuvo el vehículo a quinientos metros de distancia.

—Desde aquí caminamos. Silencio absoluto.

Llevaban las piedras de sílex en mochilas pequeñas. Kaia iba de la mano de Yomara, tranquila, como si estuviera dando un paseo nocturno.

El sitio arqueológico de Göbekli Tepe era un complejo de estructuras circulares de piedra, pilares tallados con figuras de animales y símbolos ancestrales. Tenía doce mil años de antigüedad, anterior a las pirámides, anterior a Sumeria. Los arqueólogos lo llamaban “el primer templo de la humanidad”.

Pero los Guardianes lo llamaban “el lugar del primer recuerdo”.

Marcus conocía el terreno. Los guio por un sendero que evitaba las cámaras de seguridad. Entraron al Recinto D, el más antiguo y sagrado. Era un círculo de pilares de piedra caliza de cinco metros de altura, con un altar central.

—Aquí —susurró Marcus.

Los siete formaron un círculo alrededor del altar. Cada uno sacó su piedra y la colocó en el suelo frente a sí. Kaia no tenía piedra física, pero se sentó en el lugar del séptimo punto, su marca brillando en la frente.

Por un momento, solo hubo silencio.

Luego Marcus habló:

—¿Estamos listos?

Cada uno asintió.

—Entonces tomen sus piedras. Presiónenlas contra sus marcas. Y dejen que la Red fluya.

Leo levantó su piedra. Estaba tibia, casi caliente. La presionó contra la Rosa de Bengala.

El mundo explotó.

No hubo transición. Un momento estaban en Göbekli Tepe, y al siguiente estaban en otro lugar. Un no-lugar.

Era un espacio infinito de luz dorada, sin arriba ni abajo, sin horizonte. Flotaban, pero no había gravedad. Eran cuerpos, pero también eran luz.

Frente a ellos apareció una figura. No, siete figuras. Los Guardianes originales.

Eran humanoides pero no completamente humanos. Sus cuerpos eran translúcidos, como cristal viviente. No tenían rostros definidos, solo campos de luz donde deberían estar las caras. Y cada uno emitía una frecuencia diferente, un tono que armonizaba con los demás.

El Guardián del centro habló. Su voz no era sonido; era pensamiento directo.

“Bienvenidos, Puentes de la Séptima Era. Han llegado al umbral. Ahora deben ver lo que fue, para elegir lo que será.”

El espacio dorado se fragmentó.

Y comenzaron las visiones.

Primera visión: El Origen

Vieron la Tierra hace cien mil años. Pero no era la Tierra que conocían. Había ciudades de cristal flotando sobre océanos. Torres de luz que alcanzaban las nubes. Una humanidad que no usaba tecnología externa porque habían desarrollado tecnología interna: control de la materia con la mente, comunicación telepática, viaje astral consciente.

Era una civilización basada en la Red de Memoria. Todos estaban conectados. Todos podían acceder al conocimiento colectivo. No había guerras porque todos sentían el dolor de todos.

“Esta fue la Cuarta Humanidad. La más avanzada. Y también la que más profundamente cayó.”

Segunda visión: La Caída

Vieron cómo la arrogancia creció. Algunos humanos comenzaron a experimentar con la Red. Intentaron manipularla, controlarla, usarla para obtener poder sobre otros. Crearon divisiones. Bloquearon segmentos de la Red para tener acceso exclusivo.

La Red se fracturó.

Y cuando se fracturó, la consciencia colectiva colapsó. Perdieron la telepatía. Perdieron el control sobre la materia. Las ciudades de cristal cayeron. Los océanos se alzaron. En una sola generación, la civilización más avanzada se redujo a tribus cazadoras-recolectoras, olvidando todo lo que habían sido.

“Nosotros fuimos los últimos siete. Los Guardianes. Cuando vimos que el colapso era inevitable, creamos las piedras. Fragmentos de la Red original. Las escondimos en distintos lugares del planeta. Y nos marcamos a nosotros mismos y a nuestros descendientes, creando un linaje de Puentes que despertaría cada vez que la humanidad estuviera lista para intentar de nuevo.”

Tercera visión: Los Ciclos

Vieron cómo la historia se repetía. La Quinta Humanidad surgió: Atlántida, Lemuria, nombres míticos pero reales. Construyeron de nuevo. Olvidaron de nuevo. Cayeron de nuevo.

La Sexta Humanidad: Sumeria, Egipto, las civilizaciones antiguas. Recordaron fragmentos. Construyeron pirámides, templos, observatorios. Intentaron codificar el conocimiento en piedra. Pero de nuevo, olvidaron.

Y ahora, la Séptima Humanidad. La humanidad actual. Tecnológica pero desconectada. Poderosa pero fragmentada. Al borde del colapso ecológico, social, espiritual.

“Ustedes son los Puentes de la Séptima Era. Y esta es la última oportunidad. Si esta humanidad cae sin recordar, el ciclo se romperá definitivamente. No habrá Octava Era. La consciencia abandonará este planeta y buscará otro lugar para evolucionar.”

Cuarta visión: La Elección

Las visiones se detuvieron. Los siete Puentes flotaban de nuevo en el espacio dorado. Los Guardianes antiguos los rodeaban.

“Ahora deben elegir. Si activan la Red completamente, todos los humanos comenzarán a recordar. Recordarán sus vidas pasadas. Recordarán los errores de civilizaciones anteriores. Recordarán su verdadera naturaleza como consciencias inmortales experimentando en forma temporal.”

“Esto traerá caos. Muchos no podrán soportar el peso de los recuerdos. Algunos enloquecerán. Otros se iluminarán. La sociedad tal como la conocen se transformará irreversiblemente en cuestión de meses.”

“Pero también es la única manera de romper el ciclo. Solo recordando pueden elegir diferente.”

“O pueden cerrar la Red de nuevo. Dejar que la humanidad siga olvidando. Tal vez sobrevivan otros mil años. Tal vez caigan mañana. Pero será su elección, hecha en ignorancia.”

“Qué eligen?”

Los siete se miraron. No necesitaban palabras. Estaban conectados mentalmente.

Leo sintió el miedo de todos. Pero también sintió la esperanza.

Marcus proyectó su pensamiento:

—He vivido treinta años esperando esto. Voto por abrir.

Amira:

—La memoria es sagrada. Voto por recordar.

Klara:

—La ciencia sin consciencia es destrucción. Voto por despertar.

Yomara:

—Las plantas me enseñaron que todo ciclo debe completarse para renacer. Voto por abrir.

Tenzin:

—El sufrimiento viene de la ignorancia. La compasión viene del conocimiento. Voto por iluminar.

Kaia, con su voz mental de niña anciana:

—Yo no olvido. Nunca olvidé. Y quiero que todos recuerden conmigo. Voto por abrir.

Todos miraron a Leo.

Él era el que dudaba. El sexto. El voto decisivo.

Leo pensó en Javier Infantes, muriendo solo en el desierto. Pensó en todas las civilizaciones caídas. Pensó en el caos que vendría. Pero también pensó en las madres que Marcus había visto salvando hijos. En el arte, la música, el amor.

Y comprendió algo fundamental: la perfección no existe. Solo existe la intención consciente.

Leo proyectó su pensamiento final:

—Elijo recordar. Elijo el caos consciente sobre el orden ignorante. Abro la Red.

Los siete dijeron al unísono, con una sola voz mental:

“ABRIMOS LA RED.”

Las piedras explotaron en luz.

No luz física. Luz de consciencia pura.

La Red Planetaria de Memoria se activó completamente por primera vez en doce mil años.

Y en ese instante, cada ser humano en el planeta sintió algo.

En Tokio, un ejecutivo de cincuenta años se detuvo en medio de la calle. Acababa de recordar que en otra vida había sido un monje zen. Comenzó a llorar.

En Lagos, una estudiante de veinte años tuvo un destello: recordó haber sido una reina de una civilización olvidada. Supo instantáneamente que su propósito actual no era acumular dinero, sino enseñar.

En Nueva York, un científico en su laboratorio vio de pronto la conexión entre todas sus ecuaciones y las enseñanzas místicas que había despreciado. Cayó de rodillas.

En la Amazonía, una anciana indígena sonrió. Ella siempre había recordado. Y ahora todos los demás finalmente la alcanzarían.

En todo el mundo, millones de personas se detuvieron simultáneamente. Algunos gritaron. Otros lloraron. Algunos entraron en shock. Pero todos sintieron lo mismo:

Recordar.

Los siete Puentes despertaron en Göbekli Tepe. Estaban físicamente exhaustos, como si hubieran corrido un maratón. Pero sus mentes estaban cristalinas.

Las piedras de sílex se habían convertido en polvo. Habían cumplido su función.

Kaia fue la primera en levantarse.

—Ya está. La flor despertó.

Marcus miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a salir.

—¿Y ahora qué?

Amira sonrió con cansancio.

—Ahora viene lo difícil. Ayudar a la humanidad a procesar lo que acaba de recordar.