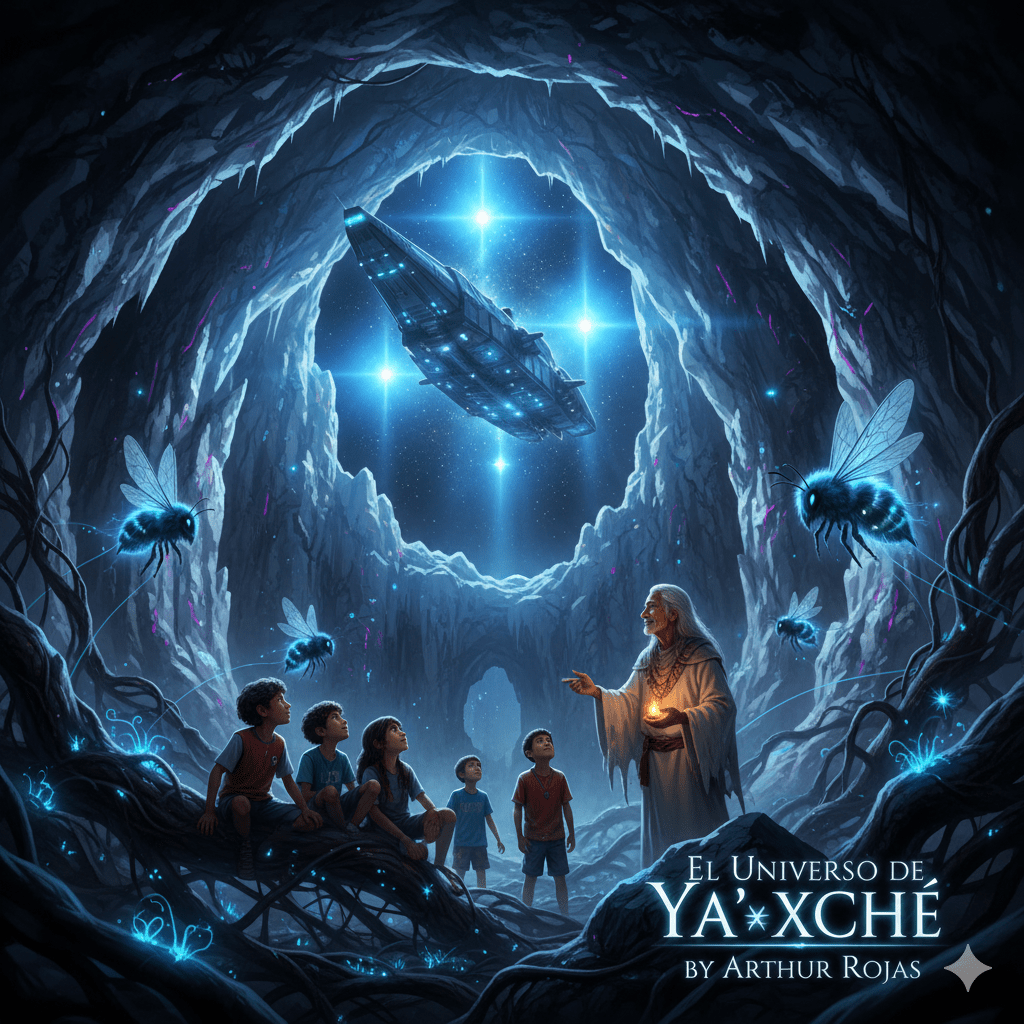

EL UNIVERSO DE YAAXCHE’S

——

Capítulo 1: El Peso del Silencio

Maryuri Cauffman despertó del sueño criogénico con el sabor a cobre en la boca y un pitido agudo taladrándole los tímpanos. Los sistemas de la Resiliencia bombeaban fluidos restauradores a través de las vías intravenosas mientras las luces de emergencia parpadeaban en secuencia naranja. Protocolo estándar. Nada de qué preocuparse, decían los manuales.

Pero sus manos temblaban.

Giró la cabeza con esfuerzo. A través del cristal esmerilado de su cápsula podía distinguir las otras once unidades dispuestas en semicírculo. Once almas que habían apostado su existencia a un planeta que aún no habían visto. Once expertos que la Agencia había seleccionado entre millones. Once desconocidos que ahora eran su única familia en el universo.

La tapa se abrió con un siseo neumático. El aire de la nave olía a ozono y plástico reciclado, tan diferente del aroma que recordaba de las mañanas en Talamanca, cuando su abuela chorotega quemaba resina de copal y le susurraba que la tierra no se pisaba, se pedía permiso.

—Bienvenida de vuelta, Capitana.

La voz provenía de la consola central. Lars Mikkelsen ya estaba en pie, completamente vestido, revisando monitores con la eficiencia mecánica que lo caracterizaba. El ingeniero danés no mostraba rastro del despertar violento del sueño profundo. Típico.

—¿Cuánto tiempo? —preguntó Maryuri, forzando sus piernas a obedecer.

—Treinta y dos años, cuatro meses, diecisiete días. Estamos en ventana de aproximación final a Orión.

Treinta y dos años. En la Tierra, si es que aún existía algo llamado Tierra, habría pasado… no quiso hacer el cálculo. La relatividad era una bendición y una maldición.

Se acercó a la escotilla de observación y su respiración se detuvo.

El planeta que se extendía bajo ellos no era verde. No era el azul acuoso de los océanos terrestres. Era índigo profundo, iridiscente, como si alguien hubiera fundido zafiros y los hubiera esparcido por una esfera del tamaño de mundos. Tres estrellas, dispuestas en triángulo asimétrico, bañaban su atmósfera creando reflejos violetas y cobaltos que desafiaban cualquier lógica conocida.

—Es hermoso —susurró.

—Es datos —respondió Lars sin levantar la vista—. Atmósfera densa, gravedad punto-nueve-dos terrestre, radiación dentro de parámetros. Habitable con ajustes menores.

Detrás de ellos, otra cápsula se abrió. El cuerpo menudo y arrugado de Don Antonio emergió con lentitud. El anciano lacandón llevaba puesta todavía su túnica de algodón blanco, las mismas sandalias de cuero que había calzado al abordar. La Agencia había intentado convencerlo de usar el traje isotérmico estándar. Él se había negado con una sonrisa que no admitía discusión.

—Ahí está —murmuró Don Antonio, señalando hacia el planeta con un dedo nudoso—. Ya’axché nos llamó desde antes que naciéramos.

Lars resopló. Maryuri lo ignoró.

—¿Cómo te sientes, Nool?

El viejo se encogió de hombros. —Como si hubiera dormido treinta años dentro de una caja de metal. Exactamente lo que pasó, supongo.

A lo largo de la siguiente hora, el resto de la tripulación fue despertando: Lindiwe Sibanda, la paleobotánica de Zambia, cuyos ojos se llenaron de lágrimas al ver el planeta; Zaid Al-Rashid, el geólogo sirio que inmediatamente comenzó a murmurar coordenadas; los gemelos ingenieros de Estonia, las biólogas mexicanas, el médico argentino. Once personas que compartían un título común: refugiados del Cero.

Porque eso era lo que habían sido. No exploradores heroicos ni pioneros visionarios. Refugiados de un planeta que se había rendido.

Maryuri había visto el colapso con sus propios ojos antes de partir. Los cielos grises permanentes. Las ciudades silenciosas donde el verde solo existía en proyecciones holográficas. Los niños que preguntaban cómo sonaba un pájaro y había que mostrarles grabaciones antiguas porque ya no quedaba ninguno que cantara.

El Cero. El punto donde la biodiversidad se detuvo.

La Misión Resiliencia no era una expedición científica. Era un arca. Y ellos no eran tripulantes, eran portadores de semillas.

—Inicien secuencia de descenso —ordenó Maryuri, y su voz sonó más firme de lo que se sentía—. Busquen un claro amplio. Preferiblemente cerca de fuentes de agua.

La nave respondió con el murmullo grave de los propulsores ajustándose. A través de las ventanas, el índigo de Orión se expandía, acercándose, prometiendo algo que ninguno de ellos podía nombrar todavía.

Don Antonio se sentó en el suelo de metal con las piernas cruzadas, cerró los ojos y comenzó a cantar en voz baja. Un canto gutural en jach-t’aan que había sobrevivido milenios y que ahora cruzaba años luz.

Lars lo miró con irritación apenas contenida, pero no dijo nada.

Maryuri se colocó el arnés del asiento de comando y permitió que sus dedos volaran sobre los controles táctiles. Diez años de entrenamiento en la Tierra, más los protocolos telemáticos durante los ciclos de despertar parcial. Conocía cada sistema de la Resiliencia como conocía las líneas de su propia mano.

Pero mientras guiaba la nave hacia la atmósfera extraña de un planeta sin nombre, mientras sentía la primera fricción del aire desconocido contra el casco, lo que recordaba no eran los manuales técnicos.

Recordaba a su abuela quemando copal.

Recordaba las palabras: la tierra no se pisa, se pide permiso.

Y rezaba, a los dioses de su infancia y a los que aún no conocía, que fueran capaces de aprender esa lección antes de que fuera demasiado tarde otra vez.

——

Capítulo 2: Zambia

El claro que encontraron no era simplemente grande. Era imposible.

Desde la órbita, los escáneres láser habían identificado una abertura en el dosel forestal, aproximadamente dos kilómetros de diámetro. Un espacio más que suficiente para el descenso controlado de la Resiliencia. Pero los números no transmitían la realidad.

La Resiliencia aterrizó con un susurro de repulsores antigravitatorios, levantando remolinos de polen azul que brillaba con luz propia. Cuando las compuertas se abrieron y la primera bocanada de aire de Orión entró en la nave, Lindiwe Sibanda se desplomó de rodillas.

No por debilidad. Por sobrecogimiento.

El árbol dominaba el horizonte como dominan las montañas. Su base, gruesa como edificios, se hundía en la tierra con raíces que emergían y se sumergían creando arcos catedralicios. Su tronco ascendía recto, sin ramas durante los primeros cientos de metros, una columna viviente de corteza plateada que parecía pulsar con un ritmo propio. Y arriba, mucho más arriba, donde las nubes bajas del planeta creaban una niebla azulada, el dosel se abría como los brazos de un titán vegetal abrazando el cielo.

—Dios mío —susurró Lindiwe—. Es una Ceiba. No puede ser una Ceiba, pero lo es.

Don Antonio salió de la nave descalzo. Sus pies tocaron el musgo azul que tapizaba el suelo y una sonrisa se extendió por su rostro arrugado.

—Ya’axché —dijo simplemente—. El árbol de la vida. Nos está dando la bienvenida.

Lars desplegó un enjambre de drones de reconocimiento. Las pequeñas máquinas zumbaron alrededor del tronco, emitiendo pulsos láser que mapeaban cada centímetro de corteza, cada pliegue, cada raíz expuesta. Los datos fluían hacia su tableta en cascadas de números.

Capítulo 3: La Tormenta que Habla

—Altura estimada: dos mil trescientos metros. Diámetro basal: ciento cuarenta metros. Edad… imposible calcularla sin muestras de núcleo, pero las estructuras de crecimiento sugieren miles de años. Quizás decenas de miles.

—No es solo un árbol —intervino Zaid, el geólogo, estudiando el suelo—. Miren la disposición del terreno. Este claro no es natural. El árbol lo creó. Está… administrando la luz.

Tenía razón. A medida que las tres estrellas de Orión se movían en su danza celeste, la luz que se filtraba a través de las hojas superiores cambiaba, creando patrones que parecían calculados. Aquí, donde una plántula necesitaría más luz, el dosel se abría ligeramente. Allí, donde un helecho plateado crecía, las hojas se superponían para crear sombra.

Capítulo 4: El Vuelo del Nool y la Sangre de Ya’axché

—Fototropismo activo —murmuró Lindiwe, con los ojos brillantes—. No solo responde a la luz. La dirige.

Pero Lars ya no escuchaba teorías. Había encontrado su objetivo: una raíz expuesta del grosor de un tren, que emergía del suelo y se arqueaba antes de volver a sumergirse. La superficie era lisa, sin corteza secundaria, perfecta para la instalación de sensores.

—Esta —anunció— será nuestra primera fuente de energía renovable. Si puedo establecer un condensador de flujo aquí, podemos alimentar los laboratorios principales sin tocar las reservas de fusión.

Don Antonio, que había estado caminando en círculos lentos alrededor del tronco principal, se detuvo.

—No hagas eso, hijo.

Lars ni siquiera se volvió. —Con todo respeto, Don Antonio, no vine treinta años luz para depender de baterías. Este árbol tiene más energía fluyendo por su xilema de la que podríamos usar en una década. Una derivación menor no le hará daño.

—No le hará daño a él —respondió el viejo con voz suave—. Te hará daño a ti.

—¿Superstición?

—Experiencia.

El silencio que siguió fue tenso. Maryuri intervino, colocándose entre ambos hombres.

—Lars, dame veinticuatro horas antes de instalar nada invasivo. Necesitamos estudios de impacto, necesitamos…

—¿Necesitamos perder tiempo mientras tenemos la solución delante de nuestros ojos?

—Necesitamos no repetir errores.

La alusión a la Tierra flotó entre ellos, no dicha pero comprendida por todos. Lars apretó la mandíbula, pero asintió bruscamente.

—Veinticuatro horas. Pero voy a preparar los equipos.

Esa noche, la tripulación estableció un campamento temporal alrededor de la nave. Los módulos habitacionales se desplegaron con eficiencia mecánica: doce contenedores que albergaban dormitorios, laboratorios, una enfermería, almacenes. Ochocientos metros cúbicos de humanidad encajada en cajas de metal, rodeada por kilómetros cúbicos de naturaleza alienígena.

Lindiwe no durmió. Pasó las horas de oscuridad —si es que podía llamarse oscuridad a la penumbra violeta que creaban las tres estrellas— con la mano apoyada en la corteza del árbol gigante.

—Zambia —susurró—. Te llamaré Zambia.

La corteza bajo sus dedos parecía vibrar. No era imaginación. Podía sentir un pulso, lento y profundo, como si el corazón de un planeta latiera justo bajo la superficie plateada.

Por la mañana, cuando las tres estrellas alcanzaron su cenit y el claro se inundó de luz tricolor, todos lo vieron: las raíces de Zambia brillaban. No reflejaban la luz. La emitían, con un resplandor azul pálido que se extendía en patrones ramificados por el musgo.

—Es una red —dijo Zaid, arrodillado junto a uno de los filamentos luminosos—. Conecta con otros árboles. Miren, se extiende hacia la selva en todas direcciones.

—Micorriza —murmuró Lindiwe—. Simbiosis fúngica. Pero nunca vi nada que funcionara a esta escala.

Don Antonio se acercó y se sentó con las piernas cruzadas directamente sobre uno de los filamentos brillantes. Cerró los ojos.

—No es solo comida lo que comparten —dijo—. Es memoria.

—¿Memoria? —Lars casi escupió la palabra—. Son hongos.

—Y tú eres carbono organizado —respondió Don Antonio sin abrir los ojos—. Pero también eres memoria, ¿verdad? Recuerdas a tu madre. Recuerdas la Tierra. La memoria no vive solo en cerebros.

Maryuri observó a su equipo dividirse silenciosamente en dos grupos. Los que miraban el árbol con instrumentos. Los que lo miraban con asombro. Y se preguntó, no por primera vez, si era posible ser ambas cosas a la vez.

Esa tarde, Lars comenzó la instalación del condensador.

——

Lars Mikkelsen trabajaba con la precisión de un cirujano. Había pasado tres horas calibrando los electrodos de grafeno, cada uno del grosor de un cabello humano, diseñados para insertarse en el xilema del árbol sin causar daño estructural. En teoría, el árbol ni siquiera notaría la extracción. Era como un mosquito bebiendo de un elefante.

En teoría.

—Dieciséis puntos de inserción —narró para la grabadora de la bitácora—. Profundidad: cinco centímetros. Resistencia de la corteza mayor de lo anticipado, pero dentro de parámetros. Iniciando secuencia de activación.

Maryuri observaba desde la rampa de la Resiliencia, con los brazos cruzados. Sentía una opresión en el pecho que no sabía nombrar. A su lado, Don Antonio permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, respirando profundamente.

—Nool, ¿estás bien?

—Hay estática en los huesos —murmuró el viejo—. El aire está hablando, pero nadie escucha.

Lindiwe se acercó corriendo desde su laboratorio temporal. —Lars, los sensores sísmicos están detectando anomalías. Deberías esperar.

—Son micro-temblores residuales del aterrizaje —respondió Lars sin levantar la vista—. La corteza planetaria se está asentando. Es normal.

—No es normal que el patrón sea circular y centrado exactamente en este claro.

—Correlación no implica causalidad, Lindiwe. Por favor, déjame trabajar.

El condensador cobró vida con un zumbido grave. Los electrodos comenzaron a extraer savia, convirtiéndola en electricidad mediante un proceso de catálisis que Lars había perfeccionado durante años. Las luces de los módulos habitacionales parpadearon y luego se estabilizaron con un brillo más intenso.

—Funciona —dijo Lars con satisfacción—. Estamos generando ciento veinte kilovatios. Suficiente para…

El cielo cambió.

No gradualmente. Instantáneamente. Como si alguien hubiera girado un interruptor cósmico. El azul índigo se tiñó de amarillo azufre, un color enfermizo que hacía doler los ojos. Y entonces comenzó el zumbido.

No era un sonido. Era una presión. Una frecuencia que resonaba en los dientes, en los huesos del cráneo, en las cavidades sinusales. Maryuri se llevó las manos a los oídos, pero no servía de nada. El sonido venía de dentro.

—¡Apaga eso! —gritó, pero Lars no podía oírla por encima del zumbido.

El danés golpeaba frenéticamente su tableta, pero la pantalla mostraba solo estática. Los drones que había desplegado cayeron del aire como piedras. Dentro de los módulos habitacionales, todas las luces se volvieron rojas.

Entonces llegó el viento.

No era viento. Era una onda de choque que venía de todas las direcciones a la vez, convergiendo en el claro. Levantó el polen azul en tornados que giraban con geometría imposible. El musgo del suelo se desprendió en placas y comenzó a flotar.

—¡Es un campo magnético! —gritó Zaid—. ¡Inducción electromagnética a escala planetaria!

Don Antonio cayó de rodillas, con sangre goteando de su nariz. —Está enojado —jadeó—. Ya’axché está enojado.

En el módulo de enfermería, empezaron las alarmas.

Peter, el hijo de Lars, de apenas seis meses, dormía en su incubadora de soporte vital. El sistema era de última generación: filtros de aire de cinco etapas, regulación térmica precisa al décimo de grado, monitores constantes de oxígeno y CO2. Completamente automatizado. Completamente fiable.

Completamente dependiente de sensores electrónicos.

La inducción magnética los volvió locos. El filtro de aire, confundido por lecturas erróneas, cerró las entradas de aire fresco y comenzó a bombear aire de la reserva de emergencia. Aire rico en ozono, diseñado para esterilización en caso de contaminación biológica.

El bebé despertó con los pulmones ardiendo. Sus labios se tornaron azules. Sus pequeños puños golpearon inútilmente el cristal de la incubadora.

La enfermera de turno, una de las biólogas mexicanas, intentó abrir la cápsula manualmente, pero los sistemas de seguridad habían trabado todo. El protocolo de esterilización no podía interrumpirse una vez iniciado. Era una medida de seguridad. Para proteger al bebé.

—¡LARS! —el grito rasgó el aire—. ¡LARS, TU HIJO!

El ingeniero dejó caer su tableta y corrió. Atravesó el campamento sin sentir el viento que le arrancaba lágrimas de los ojos. Entró en el módulo de enfermería y vio a su hijo convulsionando.

—Abre esto. ABRE ESTO.

—No puedo, el sistema…

Lars golpeó el cristal con los puños. Una vez. Dos veces. Tres. Sus nudillos se abrieron, pintando la superficie transparente con rayas rojas. El cristal ni siquiera se agrietó.

—Override de capitán —jadeó Lars, buscando el panel de control—. Código… el código…

Pero su mente estaba en blanco. El terror había borrado años de entrenamiento. Sus dedos volaban sobre los controles pero cada combinación producía el mismo mensaje: PROTOCOLO DE ESTERILIZACIÓN EN CURSO. APERTURA MANUAL BLOQUEADA.

Peter dejó de moverse.

Lars dejó de respirar.

Y entonces una mano curtida, manchada de tierra azul, lo empujó a un lado con fuerza impropia de un anciano.

Don Antonio no dijo nada. No intentó abrir la incubadora. No buscó códigos de override. Simplemente arrancó los cables de alimentación de la pared con un tirón brutal. El módulo se sumió en la oscuridad. Los seguros electrónicos se liberaron con un chasquido.

El viejo abrió la cápsula, tomó al bebé cianótico en sus brazos y caminó hacia la salida.

—¡Está contaminado! —gritó Lars—. ¡El aire exterior, las esporas, no sabemos…!

Don Antonio ni siquiera se volvió. Salió del módulo directamente hacia la tormenta magnética. El viento que levitaba placas de musgo no lo tocaba. Caminaba en línea recta hacia Zambia, hacia la raíz herida donde todavía zumbaba el condensador de Lars.

Lars lo siguió, tropezando, gritando palabras que el viento se llevaba.

El viejo se arrodilló directamente sobre el musgo que rodeaba la raíz, ese musgo que brillaba con luz propia, conectado a la red micorrízica que Lindiwe había descrito. Recostó al bebé sobre la superficie viva.

Y comenzó a cantar.

No eran palabras en ningún idioma que Lars conociera. Era un canto gutural, profundo, que parecía venir no de la garganta del viejo sino de la tierra misma. Un canto que se sincronizaba con el pulso que Lindiwe había sentido en la corteza de Zambia.

El viento comenzó a curvarse.

Lars lo vio con sus propios ojos y no pudo creerlo. La tormenta magnética, esa convulsión planetaria que sus instrumentos medían en millones de teslas, comenzó a crear un bolsillo de calma alrededor del viejo y el bebé. El polen que giraba en tornados se asentó. El musgo que flotaba cayó suavemente.

Peter tosió. Una tos áspera, dolorosa, pero una tos de pulmones que volvían a funcionar. Su color cambió de azul a rosa pálido. Sus ojos se abrieron.

Don Antonio continuó cantando durante cinco minutos más. Luego, lentamente, se detuvo. Levantó al bebé y lo colocó en los brazos temblorosos de Lars.

—Tu hijo está vivo —dijo el viejo, con voz cansada—. No porque yo sea poderoso. Porque Ya’axché eligió perdonarte.

Lars cayó de rodillas en el barro azul, apretando a Peter contra su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la tierra extraña de un planeta que había estado a punto de matarlos.

A su alrededor, la tormenta se disipaba. El cielo volvía lentamente a su azul índigo. El zumbido que había taladrado sus cráneos se convertía en un murmullo, luego en un susurro, luego en silencio.

Maryuri se acercó. Miró el condensador todavía zumbando en la raíz de Zambia. Sin decir palabra, arrancó los electrodos de grafeno uno por uno. Los arrojó al suelo.

—No más —dijo—. No extraeremos nada que no nos sea ofrecido.

Lars no protestó. No podía. Seguía de rodillas, meciéndose, susurrando palabras sin sentido a su hijo.

Esa noche, nadie durmió en los módulos de metal. Todos se quedaron afuera, sentados en círculo alrededor de Zambia, mirando cómo las raíces brillaban con pulsos de luz azul que parecían respirar, que parecían perdonar.

Don Antonio se sentó aparte, con la espalda contra la corteza plateada del árbol. Maryuri se acercó con una manta.

—Nool, ven adentro. Hace frío.

—El frío no es de afuera, hija —respondió el viejo, tocándose el pecho—. Usé mucho del fuego que me quedaba. Pero valió la pena.

—¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo detuviste la tormenta?

Don Antonio sonrió con cansancio. —No la detuve. Le pedí perdón en nombre del que no sabía pedirlo. Y Ya’axché escuchó.

—Pero eso no es… —Maryuri se detuvo—. No es científico.

—No —admitió el viejo—. No lo es. Pero funcionó, ¿verdad?

No había respuesta para eso. Maryuri se sentó junto a él en silencio, escuchando el sonido del planeta vivir.

——

El traslado al Hangar tomó tres semanas de trabajo agotador. Lars, humillado pero no destruido, redirigió su genio hacia el servicio en lugar del dominio. Mapeó la cueva de cuarcita con una meticulosidad obsesiva, identificando cada grieta estructural, cada punto de tensión, cada filtración de agua que podía convertirse en problema durante las tormentas.

Era una catedral natural. La bóveda principal se elevaba ochocientos metros, suficiente para contener un edificio de ochenta pisos. Las paredes brillaban con vetas de minerales desconocidos que creaban patrones como si alguien hubiera pintado constelaciones en la roca. Y en el fondo, donde la luz de las estrellas apenas penetraba, encontraron un lago de agua cristalina, alimentado por corrientes subterráneas que mantenían la temperatura constante.

—Aquí —decidió Maryuri, señalando el espacio junto al lago—. Anclamos los módulos aquí.

La reconstrucción fue quirúrgica. Desmantelaron la Resiliencia pieza por pieza, transportando el 4% esencial al interior de la cueva. Las cincuenta cápsulas criogénicas de emergencia, el reactor de fusión fría, los bancos de semillas, los instrumentos médicos. Todo lo que representaba la posibilidad de un mañana.

El resto, el 96% de la nave que había cruzado años luz, se quedó en el claro. Una carcasa de metal bajo Zambia, un monumento a un viaje que nunca se repetiría.

Durante los meses siguientes, Lars trabajó en silencio. Pasaba días enteros en la selva, observando. Tomaba muestras de polen, registraba los patrones de vuelo de insectos nativos, estudiaba la forma en que las plantas respondían a las tormentas magnéticas.

Una mañana, Maryuri lo encontró construyendo algo en el laboratorio. Parecían colmenas, pero el diseño era extraño, orgánico, como si hubiera crecido en lugar de ser fabricado.

—¿Qué es esto?

Lars levantó la vista. Tenía ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con un entusiasmo que ella no había visto desde antes de la tormenta.

—Aprendí algo de Don Antonio —dijo—. No puedes obligar a Ya’axché a darte lo que necesitas. Pero si escuchas lo suficiente, te muestra cómo pedirlo.

Le mostró sus notas. Páginas llenas de observaciones sobre las abejas nativas de Orión, criaturas iridiscentes que zumbaban con frecuencias que parecían afectar el comportamiento de las tormentas.

—Quiero criar una variante —explicó—. Abejas que puedan proteger la colonia. Pero no con aguijones. Con armonía.

Maryuri sintió algo parecido a la esperanza.

—¿Necesitas ayuda?

Lars sonrió. Era la primera vez que sonreía desde la tormenta.

—Necesito a todos.

El proyecto de las Abejas Azules se convirtió en el corazón de la colonia. Lars dirigía la ingeniería genética, pero Lindiwe aportaba el conocimiento de simbiosis, Zaid entendía las resonancias minerales del planeta, las biólogas mexicanas contribuían con técnicas de cría selectiva.

Y Don Antonio, sentado en el umbral del Hangar, observaba y asentía.

Los niños crecían en este mundo híbrido. Por las mañanas, asistían a clases en los módulos, donde hologramas les enseñaban física cuántica y biología molecular. Por las tardes, seguían a Don Antonio a la selva, aprendiendo a leer el lenguaje de las hojas y el significado de los colores del polen.

Peter, el hijo de Lars, desarrolló una relación complicada con la tecnología. Podía desensamblar un inyector de plasma más rápido que cualquier adulto, pero a veces se despertaba gritando, con pesadillas de cristal y luces rojas.

Una noche, Lars lo encontró en el laboratorio de navegación, con lágrimas corriendo por su rostro de siete años, estudiando mapas estelares.

—No podemos volver, ¿verdad? —preguntó el niño—. Aunque quisiéramos. La Tierra ya no está.

Lars se arrodilló junto a su hijo. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Luego, muy suavemente:

—Quizás la Tierra que conocimos no está. Pero nosotros seguimos aquí. Y donde estemos, ahí está nuestra tierra.

No eran palabras de ingeniero. Eran palabras que había aprendido de un viejo lacandón que le había enseñado que salvar a su hijo era más importante que tener razón.

Las gemelas, Xareni y Nayeli, eran diferentes desde el principio. A los cinco años, ya compartían un idioma que nadie más comprendía. Se comunicaban con miradas, con gestos mínimos que transmitían párrafos completos de significado.

—Las paredes cantan —explicaba Xareni, tocando la cuarcita del Hangar—. Nos cuentan historias de cuando el planeta era joven.

—Y el polen tiene memoria —añadía Nayeli—. Recuerda todas las tormentas, todos los años.

Lindiwe las estudiaba con fascinación científica mezclada con algo parecido al temor. Sus escáneres cerebrales mostraban patrones que no debían existir, sincronizaciones neuronales que sugerían que las dos niñas funcionaban a veces como un solo organismo.

—Se están adaptando —le dijo a Maryuri—. Más rápido de lo que la evolución debería permitir. Es como si el planeta las estuviera… reescribiendo.

—¿Es peligroso?

Capítulo 5: La Catedral de Cuarcita

Siete años después del traslado al Hangar, Ya’axché había transformado a todos.

Las Abejas Azules de Lars eran ahora miles, sus colmenas integradas perfectamente en la arquitectura de cuarcita. La mutación que había logrado era elegante en su simplicidad: la Reina conservaba un aguijón liso de obsidiana, necesario para los duelos de linaje que mantenían la salud genética de la colmena. Pero las obreras y zánganos carecían completamente de él. Su defensa no era violencia sino armonía.

Cuando llegaban las Granizadas de Hierro —esos meteoros magnéticos que caían del cielo como ira celestial— las abejas salían en enjambres. Volaban en formaciones que creaban interferencia constructiva, sus zumbidos individuales entrelazándose en una frecuencia colectiva que desviaba los proyectiles. El hierro, confundido por la vibración, perdía momentum y caía como ceniza inofensiva.

Lars observaba sus creaciones con un orgullo que había aprendido a templar con humildad. Cada vez que veía las colmenas zumbando en perfecta sincronía, recordaba el condensador fallido, la tormenta, su hijo muriendo en una caja de cristal. Las Abejas Azules no eran solo ingeniería. Eran penitencia transformada en protección.

La Nueva Generación

Peter, ahora de siete años, era un prodigio dividido. Sus manos podían desensamblar un inyector de plasma con los ojos vendados, recitando las especificaciones técnicas de cada componente con la precisión de un manual. Pero esas mismas manos temblaban antes de las tormentas, con la piel hormigueando por una electricidad que ningún sensor detectaba todavía.

—Es como si el aire tuviera agujas —intentaba explicar a su padre—. Las siento antes de que lleguen. Aquí —se tocaba los antebrazos— y aquí —el cuello—. Como si Ya’axché me estuviera avisando.

Lars escuchaba estas confesiones con una mezcla de fascinación científica y temor paternal. Su hijo estaba convirtiéndose en algo que ningún manual de la Agencia había previsto: un híbrido de dos mundos, un traductor entre el lenguaje de las máquinas y el idioma secreto del planeta.

Las gemelas, Xareni y Nayeli, habían desarrollado capacidades que desafiaban toda clasificación. Sus nombres, pronunciados por Don Antonio en momentos rituales, parecían resonar en la cuarcita como si la roca misma los reconociera. A los siete años, se movían con una sincronía perturbadora, terminaban las frases de la otra sin pensarlo, y a veces hablaban simultáneamente en una armonía vocal imposible, como si fueran un solo ser habitando dos cuerpos.

No solo se comunicaban con las Abejas Azules mediante gestos que Lars jamás había programado, sino que sus mentes se sincronizaban con la red micorrízica del planeta entero. Podían cerrar los ojos en el Hangar y describir tormentas a mil kilómetros de distancia. Sentían las corrientes subterráneas de agua antes de que los instrumentos las midieran. Y cuando Lindiwe les hacía escáneres cerebrales, los patrones neuronales mostraban una sincronización que no debía existir en cerebros separados.

—Se están convirtiendo en algo nuevo —le había dicho Lindiwe a Maryuri después de la última batería de pruebas—. No son humanas en el sentido terrestre. Pero tampoco son alienígenas. Son… puentes.

Toñito, el hijo de Maryuri, había heredado más que el morral de copal de Don Antonio. Había heredado su silencio reflexivo, su forma de observar el mundo con ojos que veían capas invisibles de significado. El niño de siete años hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de observaciones que tomaban semanas en formarse.

Una mañana, durante el desayuno comunal junto al lago subterráneo, anunció sin preámbulo:

—El musgo del lado norte del Hangar está triste.

Los adultos intercambiaron miradas. Ya estaban acostumbrados a estas declaraciones, pero Maryuri preguntó pacientemente:

—¿Triste, amor? ¿Cómo sabes eso?

—Dice que el agua cambió de sabor. Que algo murió río arriba.

Zaid, el geólogo, investigó por curiosidad más que por verdadera preocupación. Tres horas después regresó con el rostro pálido. Una colonia de organismos filtradores había colapsado a veinte kilómetros, alterando la química del acuífero. Los instrumentos lo habrían detectado eventualmente, quizás en una semana. Pero Toñito, con su mano apoyada en el musgo y sus ojos cerrados, lo había sentido primero.

Zuri, la hija de Lindiwe y Zaid, era la más joven pero quizás la más integrada al planeta. A los seis años, pasaba días enteros en las cuevas secundarias del Hangar, donde los hongos plateados formaban redes que parecían sinapsis nerviosas. Dibujaba constantemente, llenando cuadernos con patrones que su madre solo podía describir como “mapas emocionales del ecosistema”.

—Los filamentos me cuentan secretos —explicaba la niña con la naturalidad de quien describe el clima—. Me dicen dónde crecerá un árbol nuevo. Dónde la roca está cansada y se va a romper. Y a veces… —su voz se volvía más suave, más antigua— a veces me cuentan historias del planeta que murió. El que ustedes dejaron.

Lindiwe había intentado una vez preguntarle qué historias escuchaba, pero Zuri simplemente había dibujado un cielo gris permanente sobre una ciudad vacía, y se había negado a hablar más del tema durante semanas.

La Tormenta Final

Fueron estas capacidades emergentes las que salvaron a la colonia cuando la peor tormenta magnética en siete años convergió sobre Ya’axché.

Los instrumentos la detectaron con solo diez minutos de anticipación, un parpadeo en términos de tiempo de preparación. Las alarmas aullaban en secuencias rojas que hacían doler los oídos. Los colonos corrían hacia el interior del Hangar, asegurando equipos, cerrando escotillas, apagando sistemas no esenciales para evitar sobrecargas. El protocolo de emergencia se ejecutaba con la precisión de años de práctica.

Pero esta tormenta era diferente.

Los sensores mostraban intensidades que excedían cualquier registro previo. Era más grande, más intensa, y su epicentro estaba centrado directamente sobre Zambia, como si el planeta recordara el pecado antiguo del condensador y exigiera una cuenta final.

Las Abejas Azules salieron por miles, respondiendo al peligro con un instinto que Lars había cultivado pero no completamente comprendido. Su zumbido defensivo llenó el aire, pero por primera vez en años, no era suficiente. La frecuencia colectiva que habían usado para desviar cientos de granizadas se ahogaba en el rugido electromagnético de esta convulsión planetaria.

Peter gritaba, arañándose los antebrazos donde las “agujas invisibles” se habían convertido en cuchillos. Los adultos se aferraban a las paredes de cuarcita mientras objetos metálicos —herramientas, contenedores, cualquier cosa con hierro— comenzaban a levitar y girar en órbitas caóticas.

El lago subterráneo hervía sin calor, sus moléculas de agua polarizadas por el campo magnético salvaje. Las luces parpadeaban. Los gritos se mezclaban con el aullido del viento que entraba por la boca del Hangar como el aliento furioso de un dios ofendido.

Entonces Xareni y Nayeli, las gemelas de siete años, se soltaron de las manos de sus padres y caminaron hacia la entrada del Hangar, tomadas de las manos.

—¡No! —gritó Lindiwe, extendiendo los brazos, pero una ráfaga de viento electromagnético la empujó contra la pared.

Las niñas no corrieron. Caminaron con paso medido, deliberado, como si una coreografía antigua las guiara. El viento que arrancaba fragmentos de roca del suelo no las tocaba. Las esquirlas de metal que giraban como cuchillos las evitaban. Salieron del Hangar directamente hacia la tormenta, sus pies descalzos sobre el musgo brillante que conectaba con la red micorrízica del planeta entero.

Caminaron directamente hacia Zambia.

Y entonces, como si una decisión silenciosa se hubiera tomado entre ellos, Toñito las siguió. Apretaba el morral de copal contra su pecho como un escudo, sus ojos cerrados pero sus pies seguros sobre el terreno convulso.

Luego Zuri, quien simplemente dijo “los filamentos me están llamando” antes de correr tras ellos.

Finalmente Peter. El niño temblaba violentamente, las lágrimas corriendo por su rostro, pero miró a su padre una vez —una mirada que pedía permiso y perdón simultáneamente— y salió hacia la tormenta.

Lars intentó seguirlo pero Maryuri lo sujetó con fuerza.

—No —dijo la Capitana, con lágrimas propias corriendo por su rostro—. Es su momento. No el nuestro.

El Canto de los Cinco

Los cinco niños formaron un círculo alrededor del tronco masivo de Zambia. No había ensayo, no había plan, no había protocolo en ningún manual que describiera lo que estaban a punto de hacer. Pero cuando sus manos se tocaron, cuando el círculo se cerró, todos sintieron la conexión como un circuito eléctrico completándose.

Peter sintió las agujas en su piel transformarse en hilos de luz.

Las gemelas sintieron sus mentes sincronizarse tan completamente que dejaron de ser dos y se convirtieron en una armonía.

Toñito abrió el morral de copal y el aroma que emergió era el de mil selvas, mil amaneceres, mil oraciones.

Zuri tocó el musgo con ambas manos y sintió la red micorrízica del planeta entero pulsando bajo sus palmas como un corazón inmenso.

Y comenzaron a cantar.

No era un solo canto. Eran cinco melodías entrelazándose: Peter en el lenguaje técnico de los protocolos de la nave, recitando secuencias de código como si fueran oraciones; las gemelas en jach-t’aan, las palabras de Don Antonio fluyendo de sus gargantas como si el viejo nunca se hubiera ido; Toñito en chorotega, el idioma de su abuela que Maryuri le había enseñado en susurros; Zuri en algo que no era ningún idioma humano, sonidos que parecían crecer directamente de la tierra.

Y Ya’axché respondió.

Las raíces brillantes de la red micorrízica pulsaron con luz azul sincronizada, creando ondas de bioluminiscencia que se expandían desde Zambia como ondas en un estanque cósmico. Las Abejas Azules reorganizaron su vuelo, formando un patrón geométrico que amplificaba el canto de los niños, convirtiendo sus voces en una frecuencia que resonaba a escala planetaria.

Y la tormenta —esa convulsión de millones de teslas, esa ira magnética que había amenazado con destruir todo lo que habían construido— comenzó a responder.

No se detuvo. Se transformó.

La energía que había venido como violencia se redistribuyó como comunión. Los relámpagos que habían caído como látigos se dispersaron en una red luminosa que conectaba cielo y tierra, creando patrones de belleza terrible. El zumbido que había taladrado cráneos se convirtió en una frecuencia que vibraba en el pecho como música, como el latido de algo inmenso despertando.

Maryuri, observando desde la entrada del Hangar con lágrimas corriendo por su rostro, comprendió lo que estaba presenciando: la primera generación nacida entre mundos estaba enseñando a Ya’axché a reconocer a la humanidad no como invasores sino como hijos adoptivos.

Los cinco niños cantaron durante veinte minutos. Para cuando terminaron, estaban exhaustos, temblando, pero sus rostros brillaban con una luz que no venía del polen ni de las estrellas.

Y alrededor de Zambia, el musgo había cambiado. Lindiwe lo documentaría durante semanas, sin creer completamente lo que sus instrumentos mostraban: la red micorrízica había integrado firmas bioquímicas humanas en su memoria estructural. ADN humano tejido con esporas fúngicas. Proteínas terrestres entrelazadas con compuestos de Orión.

El planeta los había aceptado oficialmente.

No como visitantes. Como sangre.

La Transformación del Nool

Esa noche, después de que la tormenta cediera, después de que los niños fueran llevados adentro y alimentados con miel de las Abejas Azules, después de que los instrumentos confirmaran que no había daños estructurales, Maryuri fue a buscar a Don Antonio.

Necesitaba contarle lo que había presenciado. Necesitaba que el viejo viera que su enseñanza había florecido en formas que ni siquiera él había imaginado.

Lo encontró en su grieta favorita de la cuarcita, con los ojos cerrados, susurrando en jach-t’aan. Pero algo había cambiado. Una fatiga etérea emanaba de su cuerpo como niebla. Su piel, siempre curtida y oscura, parecía volverse translúcida, como si la luz de las estrellas pudiera atravesarla.

—Nool —llamó suavemente Maryuri—. Su refugio está frío. Ya no ha encendido el fuego de copal.

Don Antonio abrió los ojos lentamente, como si el acto de levantar los párpados requiriera un esfuerzo inmenso. Y Maryuri vio que sus ojos ya no reflejaban luz. Eran luz, ese azul imposible del polen de Ya’axché, brillando desde adentro.

—El fuego ya no está en la leña, Capitana —dijo, y su voz sonaba como hojas secas arrastradas por el viento—. Está en ellos.

Señaló con la barbilla hacia donde los cinco niños dormían en sus hamacas, sus cuerpos todavía brillando levemente con residuos de la conexión que habían forjado.

—Yo ya les di el aliento, Maryuri. Les di las palabras, las historias, la forma de escuchar. Pero para oír lo que el planeta dice de verdad, para convertirse en lo que necesitan ser, necesitan el silencio que mi cuerpo ya no puede darles.

Maryuri sintió que su garganta se cerraba. —¿Nos está dejando, Nool?

Don Antonio sonrió, y fue una sonrisa de paz absoluta. —No se puede dejar lo que uno se convierte.

Entonces ella comprendió. El viejo no estaba muriendo en el sentido que los humanos entendían la muerte. Se estaba transformando, diluyéndose en el ecosistema que había amado desde el primer momento. Su cuerpo, ese imán ancestral que había guiado a tres civilizaciones a través de siglos, ya no toleraba la interferencia del 4% de tecnología humana que mantenía viva a la colonia. Los campos electromagnéticos de los reactores, los pulsos de los escáneres, las frecuencias de las comunicaciones —todo le causaba dolor ahora, como estática en los huesos.

Don Antonio se estaba convirtiendo en el primer espíritu guardián de Orión, en el puente permanente entre la memoria humana y la conciencia de Ya’axché.

El viejo se puso de pie con esfuerzo. Caminó hacia donde dormía Toñito, quien despertó inmediatamente, como si una cuerda invisible lo hubiera jalado del sueño. Don Antonio se arrodilló con un crujido de rodillas antiguas y le entregó el morral de copal, ya casi vacío.

—Mi tiempo de ser imán se está acabando, hijo —dijo con voz rasposa como corteza—. Ahora te toca a ti oler el mundo por los dos.

La tristeza en los ojos del niño era oceánica, un dolor demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Pero también había comprensión. Toñito abrazó al viejo con fuerza, enterrando su rostro en la túnica de algodón, inhalando profundamente su aroma de selva milenaria y copal quemado y sabiduría acumulada en siglos.

—¿Puedo visitarlo? —preguntó con voz quebrada—. ¿Cuando sea parte del bosque?

Don Antonio rió suavemente, y el sonido era como agua sobre piedras. —Hijo, cada vez que respires hondo bajo Zambia, ahí estaré. Cada vez que el polen azul te haga estornudar, me estarás oyendo reír. Cada vez que una tormenta se curve alrededor de ustedes en lugar de destruirlos, seré yo recordándole a Ya’axché que estos niños de acero también son mis niños.

Abrazó a Toñito una última vez. Luego, sin más palabras, sin ceremonias ni despedidas prolongadas, Don Antonio caminó hacia la entrada del Hangar.

Lars se levantó, instintivamente queriendo seguirlo, queriendo detenerlo, queriendo entender. Pero Maryuri lo detuvo con una mano en el pecho, sacudiendo la cabeza lentamente.

—Es su elección —susurró—. Siempre lo fue.

El Desvanecimiento

Don Antonio caminó descalzo sobre el musgo que ahora brillaba con la nueva firma de los cinco niños, con el ADN humano tejido en la memoria del planeta. Con cada paso hacia la selva, su figura se hizo más translúcida, más etérea, como si estuviera hecho de niebla solidificada que el amanecer comenzaba a dispersar.

Su piel parecía disolverse en corteza plateada. Su cabello se deshilachaba en filamentos que se entrelazaban con las ramas bajas de los árboles más jóvenes. Su aliento se convertía en polen que flotaba y brillaba, llevando memorias codificadas en esporas que el viento distribuiría por todo el planeta.

Los colonos —todos despiertos ahora, todos observando desde el umbral del Hangar— vieron cómo el último chamán de la Selva Lacandona, el hombre que había cruzado años luz en una caja de metal sin perder su conexión con lo sagrado, se fusionaba con un ecosistema alienígena como si hubiera nacido para ese momento.

No hubo un instante definitivo de desaparición. Fue un desvanecimiento gradual, como la forma en que el amanecer disuelve las estrellas. Un momento estaba caminando, una silueta clara contra el musgo brillante. El siguiente era parte del paisaje, su forma indistinguible de las sombras de Zambia. Y luego era imposible decir dónde había estado Don Antonio y dónde había estado siempre Ya’axché.

El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera las Abejas Azules zumbaban.

Entonces, desde lo profundo de la selva, llegó un sonido. No era viento. No era el crujir de ramas ni el goteo de condensación. Era un canto, gutural y profundo, en jach-t’aan, la lengua de los mayas lacandones que había sobrevivido milenios y ahora trascendía la carne para convertirse en el primer idioma compartido entre especies en mundos diferentes.

Y todos comprendieron: Don Antonio no los había dejado. Simplemente había encontrado una forma de estar en todas partes a la vez.

Los Guardianes del Umbral

Los colonos permanecieron en silencio durante mucho tiempo, cada uno procesando la pérdida y la transformación a su manera. Lindiwe lloraba silenciosamente. Lars tenía la mano sobre el hombro de Peter. Zaid sostenía a Zuri contra su pecho.

Luego, uno por uno, regresaron al Hangar. A las rutinas de supervivencia. A los instrumentos que necesitaban calibración. A las comidas que necesitaban preparación. A la vida que continuaba porque debía continuar.

Todos excepto los cinco niños.

Peter, Xareni, Nayeli, Toñito y Zuri se sentaron en el umbral masivo de la catedral de cuarcita. Sus piernas colgaban sobre el borde, sus pies balanceándose en el aire. Miraban hacia la selva donde el Nool se había disuelto, con una comprensión que trascendía su edad, que quizás trascendía la humanidad misma.

Durante largo rato, ninguno habló. Simplemente observaron cómo el polen azul flotaba en corrientes invisibles, cómo las raíces de Zambia pulsaban con luz, cómo las Abejas Azules reanudaban sus patrullas protectoras.

Finalmente, Peter rompió el silencio:

—¿Creen que le dolió?

—No —respondió Xareni sin dudar—. Lo puedo sentir. Está… más grande ahora. Más libre.

—Los filamentos lo llevan a todas partes —añadió Zuri—. Ya no está en un solo lugar. Está en todos los lugares a la vez. En cada árbol. En cada hongo. En cada gota de agua que viaja por las raíces.

Nayeli asintió. —Cuando cantamos en la tormenta, era él quien nos enseñaba las palabras. Desde adentro. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando que aprendiéramos a escuchar.

Toñito abrió el morral de copal con manos temblorosas. Quedaban solo unos cuantos trozos de resina, pequeños y oscuros, guardados durante décadas de viaje interestelar. Los colocó sobre una piedra plana y los encendió con una chispa de pedernal que Don Antonio le había enseñado a crear.

El aroma llenó el Hangar como una bendición, como una oración respondida, como el último abrazo de alguien amado. Los cinco niños inhalaron profundamente, y por un momento —un momento imposible de medir pero absolutamente real— todos pudieron jurar que escuchaban la risa de Don Antonio en el viento.

No era imaginación. No era consuelo autoinfligido. Era el primer espíritu guardián de Orión cumpliendo su promesa, recordándoles que nunca estarían solos.

Epilogo: La Sangre de Ya’axché

Arriba, las tres estrellas de Orión completaban su danza nocturna, proyectando sombras tricolor sobre un mundo que ya no era completamente alienígena. Las Abejas Azules zumbaban en sus colmenas, protegiendo. La red micorrízica pulsaba con información que viajaba a la velocidad de la vida, llevando memorias humanas en esporas fúngicas a cada rincón del ecosistema planetario.

Y en algún lugar entre el acero de la nave Resiliencia y la savia de Zambia, entre los algoritmos de supervivencia y los cantos ancestrales, la humanidad había encontrado su lugar.

No como conquistadores que reclamaban territorios.

No como refugiados que simplemente sobrevivían.

Como sangre de Ya’axché. Como hijos que finalmente habían aprendido a escuchar. Como puentes entre mundos que alguna vez parecieron imposiblemente distantes y que ahora compartían latidos.

El Cero —ese momento terrible donde la biodiversidad de la Tierra se detuvo, donde el verde murió y el silencio reinó— había quedado atrás. La Tierra, si es que aún existía en alguna forma reconocible, era solo una estrella más entre millones, un recuerdo que se desvanecía como Don Antonio se había desvanecido en el bosque.

Pero aquí, en este planeta de tres soles y tormentas magnéticas que cantaban, en este Hangar de cuarcita bajo un árbol del tamaño de montañas, cinco niños de dos mundos guardaban vigilia.

Herederos del acero y la sabiduría.

Portadores de semillas y algoritmos.

Guardianes del equilibrio frágil entre el pasado que había muerto y el futuro que apenas comenzaba a germinar.

La historia de la humanidad no había terminado en el Cero.

Había simplemente encontrado tierra nueva donde volver a nacer.

Y esta vez, prometían en el silencio compartido sobre el umbral del Hangar, esta vez aprenderían a pedir permiso antes de pisar.

Esta vez escucharían antes de exigir.

Esta vez, finalmente, serían dignos de la tierra que los acogía.

FIN

Deja un comentario