Por Arthur Rojas

CAPÍTULO I: LA RETÍCULA DEL TIEMPO

La oficina de Dolores Liddell no permitía el caos. Como Directora Creativa, su vida estaba regida por la proporción áurea y el rigor del sistema Pantone. En su escritorio, el orden no era una elección, sino una religión: la guía de colores alineada con el borde de la mesa, el iMac reluciente como un altar de silicio y una agenda donde cada minuto del día estaba tabulado, comprimido y sentenciado por el Cronos.

A sus treinta y cinco años, Dolores era el retrato del éxito que la ciudad aplaudía. Su aspecto era tan pulcro como sus diseños; siempre vestida en tonos neutros, con un cabello que jamás se atrevía a desobedecer la gravedad y una mirada capaz de detectar un error de un solo píxel a tres metros de distancia. Tenía un matrimonio estable, amigas que envidiaban su disciplina y una reputación de hierro. Era, a ojos del mundo, una mujer completa.

Sin embargo, aquella mañana de martes, algo falló en la simetría.

La reunión trimestral de equipos era un desfile de gráficos de rendimiento. Dolores escuchaba las voces fundirse en un zumbido monótono hasta que lo vio a él. Se llamaba Julián y venía de la sucursal de una provincia distante. No encajaba. Su chaqueta de lino tenía arrugas que contaban historias de viajes largos, y sus ojos no miraban la pantalla de proyecciones, sino el vacío que quedaba entre las personas.

Al terminar la sesión, el destino —o quizás el Kairos— los juntó frente a la máquina de café.

—Es fascinante cómo nos esforzamos por cuadricular el vacío —dijo Julián, sin preámbulos, mientras observaba a Dolores consultar su reloj de pulsera por tercera vez en un minuto.

Dolores lo miró con una mezcla de extrañeza y cortesía profesional.

—El tiempo es nuestro recurso más escaso, Julián. Si no lo medimos, se nos escapa.

Él sonrió con una melancolía que la desarmó.

—Se nos escapa precisamente porque intentamos medirlo. Usted diseña marcas, Dolores, pero ¿alguna vez ha intentado diseñar una realidad donde el reloj no sea el verdugo? El Cronos nos hace esclavos, nos obliga a pagar una deuda que nunca pedimos. Pero existe otro tiempo… el Kairos. Es el tiempo donde Dios habita, donde nada se mide y todo tiene sentido.

Dolores sintió una punzada de curiosidad, esa «no-ciencia» que la lógica de su oficina solía sofocar.

—¿Y cómo se llega a ese lugar? —preguntó, bajando la guardia.

—Escribiendo —respondió él, acercándose un poco más—. No hablo de manuales de marca ni de reportes técnicos. Hablo de crear. Cuando escribes una historia, tú eres la dueña de los protagonistas. Tú decides cuándo sale el sol y cuándo se detiene el dolor. Es liberador, Dolores. Es la única terapia que nos permite ser niños de nuevo, antes de que la ciencia nos robara la inocencia. Hazlo. Siembra algo que no tenga fecha de entrega.

Esa noche, la semilla quedó plantada. Dolores no pudo ignorar la vibración de aquellas palabras. Al llegar a su casa, en el silencio de su estudio privado, no abrió el software de diseño. Tomó una libreta en blanco y, con el pulso tembloroso de quien comete un pecado necesario, comenzó a diseñar un plan. No era un logo. Era el esquema de lo que ella llamaría «El Don de las Hadas».

En su mente de diseñadora, comenzó a volcar toda su creatividad para entender cómo sobrevivir superando las presiones del tiempo. Ella creía, en su soberbia profesional, que podía controlar el arte con la misma eficiencia con la que controlaba una campaña publicitaria. No sabía que estaba abriendo una puerta que, una vez cruzada, no permitiría el regreso.

Dolores Liddell estaba a punto de descubrir que, cuando intentas atrapar el Kairos en el papel, a veces terminas perdiendo el rastro del mundo real.

CAPÍTULO II: EL PESO DE LA PALABRA

El éxito, descubrió Dolores, tenía un sonido metálico y un ritmo asfixiante. Tras meses de encierro creativo, El Don de las Hadas dejó de ser su secreto para convertirse en propiedad de otros. El paso de la «Inocencia» a la «Ciencia» editorial fue un choque de trenes.

Las oficinas de la editorial no tenían el silencio místico que ella imaginaba. Eran extensiones del Cronos que tanto temía.

—Necesitamos que el tercer capítulo sea más «comercial», Dolores —le decía un editor con gafas de montura gruesa mientras tachaba párrafos con la frialdad de un cirujano—. El marketing dice que los lectores no quieren reflexiones sobre el tiempo, quieren conflicto. Menos Kairos y más acción.

Dolores veía cómo sus «hadas» —esa metáfora de la libertad— eran desplumadas para encajar en los estantes de las librerías. La abrumaban con sugerencias de cambio, con arreglos que le quitaban el alma al texto y con estrategias de lanzamiento que la obligaban a sonreír en eventos donde se sentía una impostora. Ella, la diseñadora impecable, empezaba a verse cansada. Su pulcritud se mantenía, pero sus ojos ya no escaneaban píxeles; buscaban una salida.

El día del lanzamiento fue el clímax del absurdo. Copas de vino, luces cálidas y elogios vacíos. Dolores celebró el nacimiento de su libro sintiendo que, en realidad, le habían entregado un cuerpo extraño. Había logrado publicar, sí, pero a costa de perder la paz.

Al terminar la celebración, cuando el eco de los aplausos aún zumbaba en sus oídos, Dolores buscó la salida. El cansancio era una neblina espesa. Se detuvo en lo alto de la escalera de mármol del centro cultural. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Miró hacia abajo y no vio escalones, vio una espiral de gris y sombra.

Un mal paso. Un zapato que falló. La gravedad reclamó su deuda.

El impacto fue seco, definitivo. El cráneo contra el frío del suelo marcó el fin de su vida anterior.

La recuperación fue un túnel de luces blancas y voces distantes. Dolores despertó semanas después en una habitación de hospital, con el mundo fragmentado. Los médicos hablaban de una lesión craneal grave y de una pérdida temporal de la memoria. Dolores no recordaba el nombre de sus amigas, ni los códigos de color de su última campaña, ni qué hacía allí.

Pero, curiosamente, recordaba cada palabra, cada coma y cada suspiro de El Don de las Hadas. Su libro era el único mapa que le quedaba de sí misma.

Cuando finalmente regresó a casa, el silencio fue su único compañero. El libro no se vendía; las críticas eran tibias y el interés del público se había evaporado tan rápido como el champán del lanzamiento. Dolores se encontró sola, frente a una vida que ya no reconocía y un fracaso que le pesaba más que la cicatriz en su cabeza.

Fue entonces, en esa soledad de náufrago, cuando el cuerpo de Dolores empezó a enviarle una señal que la ciencia no podría explicar. Una sensación de plenitud que no venía del éxito, sino de sus propias entrañas.

CAPÍTULO III: EL LENGUAJE DE LA ORFANDAD

El regreso al departamento fue el inicio de una caída más lenta que la de la escalera. Dolores caminaba por los pasillos de su propia casa con la extrañeza de quien visita un museo dedicado a un extraño. Reconocía las texturas, los muebles de diseño minimalista, pero no reconocía el «porqué» de esas elecciones. Se sentía habitando un cuerpo prestado, una estructura de 35 años que, según los médicos, era una máquina perfecta con un cable suelto.

El entorno no tardó en reaccionar. Su esposo, sus amigas, sus colegas de la agencia… todos empezaron a hablar por encima de su cabeza.

—Pobre Dolores, el neurólogo dice que es cuestión de tiempo —susurraba una de sus amigas en la cocina, mientras Dolores, sentada en el sofá, percibía la impaciencia en el aire como una corriente eléctrica.

Ya no era la Directora Creativa que decidía el destino de una marca con un gesto; era una carga. Una pieza que ya no encajaba en el engranaje del éxito. La trataban con una condescendiencia que le quemaba la piel. Le quitaban autonomía, le hablaban más lento, le ahorraban responsabilidades. La ira muda empezó a crecer en su pecho: una frustración sorda por ser castigada por un temario que no recordaba haber estudiado.

En medio de esa orfandad emocional, donde todos la daban por «averiada», Dolores se refugió en el único lugar donde seguía siendo poderosa: las páginas de El Don de las Hadas. El fracaso comercial del libro le importaba poco; para ella, esas palabras eran su única memoria intacta.

Una tarde, mientras caminaba sin rumbo para escapar de las miradas de lástima en su casa, entró en una pequeña tienda de artículos para bebés. No fue un acto consciente, fue un impulso del Kairos. Entre estantes llenos de colores pastel, sus ojos se posaron en un objeto pequeño: un rascaencias de plástico azul traslúcido en forma de osito. En el centro, una cápsula de agua contenía unas agujetas de reloj que flotaban sin orden.

Al agitarlo, el sonido de maraca fue un bálsamo para su confusión. Era el tiempo detenido, un juguete para alguien que aún no tiene dientes para morder la realidad. Lo compró con una determinación naciente.

Esa noche, Dolores sintió un cambio. Una náusea ligera, un mareo que no era el de la lesión cerebral, sino algo más profundo. Se tocó el vientre. Estaba plano, pero su cuerpo —ese que recordaba ser capaz— le envió un mensaje claro.

—Calista —susurró al aire, y por primera vez desde el accidente, el vértigo desapareció.

Ya no importaba que el mundo la viera como un estorbo. Dolores ya no estaba sola. Si las editoriales le habían quitado su libro y el accidente su memoria, el Kairos le estaba entregando algo que nadie más podría ver, ni editar, ni juzgar. Un secreto que latía bajo su piel.

- La Psicología: He usado su análisis de la «humillación involuntaria» para justificar el aislamiento de Dolores. Ella se encierra en su embarazo porque es el único lugar donde no se siente «útil» para los demás, sino necesaria para alguien.

- El Objeto: El rascaencias ya está en sus manos. Es el primer puente físico entre su «locura» y su nueva realidad

CAPÍTULO IV: EL ECO DEL ACANTILADO

La primera cena con «amigos» tras el alta fue el escenario de su insignificancia. Dolores estaba allí, sentada a la cabecera de una mesa que solía dominar, pero se sentía como un mueble antiguo que ya no combina con la decoración.

—Deberías descansar, Lola —dijo su esposo, Santiago, cortándole un trozo de carne como si ella no supiera usar el cuchillo—. El editor llamó hoy. Dice que… bueno, que el ciclo del libro ya pasó. Van a saldar el stock sobrante.

—¿Saldar? —la voz de Dolores sonó pequeña, lejana—. Pero él dijo que era una obra necesaria. Julián dijo que era el don de…

—Julián era un romántico, Dolores —interrumpió una de sus amigas, revolviendo su copa de vino sin mirarla—. La realidad es que el mercado no entiende de «hadas» ni de tiempos griegos. La gente quiere soluciones, no metáforas. No te castigues, hiciste lo que pudiste antes de… del accidente. Ahora lo importante es que vuelvas a ser tú.

—¿Y quién es «yo»? —preguntó Dolores, clavando los ojos en ella.

El silencio que siguió fue denso. Sus amigos se miraron entre sí por encima de su cabeza, ese gesto que Dolores ya había aprendido a odiar. Era como si hubiera gritado desde un acantilado y nadie hubiera escuchado. Ni siquiera ella misma.

Esa noche, encerrada en el baño, Dolores se miró al espejo. La insignificancia la envolvía como una mortaja. Pero entonces, su mano buscó el cajón de las toallas y sacó el osito azul. Lo agitó. El sonido de maraca y el baile de las agujas suspendidas en el agua la anclaron al suelo.

—Si nadie me espera afuera —susurró contra el frío cristal de la cápsula—, entonces yo inventaré a alguien que me espere por dentro.

Durante las semanas siguientes, Dolores construyó su búnker. Su vientre empezó a hincharse con una redondez que desafiaba la lógica médica. Sus náuseas eran reales, su cansancio era sagrado. Para ella, Calista era la única historia en la que todavía era protagonista.

El día de la revisión médica, Santiago la acompañó, más por deber que por esperanza. Dolores entró al consultorio con el osito apretado en el bolso, como un talismán contra el olvido.

—Dolores, la ecografía es clara —dijo el doctor, girando la pantalla hacia ella.

En la imagen no había nada más que sombras grises y órganos vacíos. El médico suspiró, buscando ese tono condescendiente que Dolores ya conocía de memoria.

—Es una pseudociesis. Su cuerpo está reaccionando a un estrés post-traumático extremo. El aumento de volumen es gas, retención, psicosomática pura. No hay latido, Dolores. No hay bebé.

Dolores no lloró. Se quedó mirando la pantalla negra, sintiendo el vacío de la «Ciencia» devorando su «Inocencia».

—¿Me está diciendo —dijo con una calma aterradora— que mi cuerpo también miente? ¿Que después de perder la memoria y perder mi voz, ni siquiera puedo confiar en lo que siento latir aquí abajo?

—Es solo un mecanismo de defensa, Lola —intervino Santiago, poniéndole una mano en el hombro—. El doctor dice que con terapia y medicación…

—No lloré cuando me dijeron que no había embarazo —pensó Dolores mientras se ponía de pie, apartando la mano de su marido—. Lloré cuando entendí que tampoco había futuro.

Salió del consultorio caminando con una rectitud que nadie sospechó. En el pasillo, apretó el osito contra su pecho. Si el mundo decía que Calista no existía, entonces el mundo estaba ciego. Ella no iba a permitir que le editaran esta última historia.

CAPÍTULO V: LA AUTORA DEL ESPEJO

El silencio en el departamento de Dolores ya no era de paz, era de exclusión. Santiago —a quien Dolores empezaba a ver más como un carcelero compasivo que como un compañero— salía temprano y volvía tarde, evitando la mirada de una mujer que, según la ciencia, estaba «habitando una fantasía».

Una tarde, mientras la luz de la ciudad se tornaba color ámbar, Dolores se sentó en el suelo de su estudio, rodeada de cajas con ejemplares de El Don de las Hadas que la editorial había devuelto por falta de ventas. Con manos temblorosas, tomó uno.

Lo leyó como quien lee una carta encontrada en una botella. Al no tener memoria de su propia autoría, el texto le llegó virgen, poderoso.

—“Dios vive en Kairos” —leyó en voz alta, y su propia voz, grabada en el papel, le devolvió la identidad—. “El tiempo del hombre es una cuenta regresiva, pero el tiempo del alma es una expansión constante”.

En ese instante, Dolores no sintió que recordaba el pasado; sintió que reconocía el futuro. Miró hacia la ventana y, aunque el sol aún no se ponía, juró ver una Estrella solitaria, un punto de luz que vibraba solo para ella. No era un astro físico, era una presencia. Era el tirón suave en su pecho que le decía: “Todavía no te acabaste, Dolores Liddell”.

Tomó una libreta nueva. Ya no era la diseñadora maquetando un plan frío. Era una mujer en medio del abismo, lanzando gritos de tinta para no desaparecer.

Escribió tres títulos en la primera página, como quien bautiza a tres hijas nuevas: Volviendo del Abismo, La Estrella Rota y el más sagrado de todos: Mis conversaciones con Calista.

Durante semanas, Dolores llevó una doble vida impecable. En el desayuno, fingía aceptar las vitaminas y las sesiones de terapia que Santiago le imponía. Asentía cuando él hablaba de «volver a la normalidad». Pero en cuanto la puerta se cerraba, Dolores entraba en Kairos.

Escribía con una furia sagrada. Calista no era un delirio; era su guía. La niña invisible se sentaba a su lado, moviendo el aire, recordándole que la única forma de ser necesaria era, primero, ser necesaria para sí misma.

Sin embargo, el mundo del Cronos no perdona. Dolores intentó llevar sus nuevos manuscritos a las editoriales que antes la buscaban.

—Es muy… intenso, Dolores —le dijo un asistente sin mirarla a los ojos—. Pero después de lo que pasó, el mercado tiene miedo de apostar por algo tan… «subjetivo». Quizás debas descansar más.

El rechazo fue un muro de cemento. Sus amigos ya ni siquiera llamaban. Ella era la «pobre Dolores», la autora accidentada que perdió el juicio.

Esa noche, a punto de rendirse, Dolores encendió su computadora por inercia. Un anuncio de un podcast titulado «Mujeres al Viento» apareció en su pantalla. Una voz cálida, sin pretensiones, decía: “Si tienes una historia que contar, este es tu viento”.

Dolores, con el osito del reloj líquido apretado en la mano izquierda y el manuscrito en la derecha, envió un correo. Solo una línea:

“Me llamo Dolores Liddell, y tengo una hija invisible que me salvó la vida. ¿Quieren escuchar cómo lo hizo?”.

Fue el primer latido de un incendio que ninguna editorial podrá apagar.

CAPÍTULO VI: EL VIENTO DE KAIROS

La cabina del podcast era pequeña, apenas un cubículo insonorizado que olía a café y a electrónica caliente. Para Dolores, sin embargo, era un templo. Cuando la luz roja de «Aire» se encendió, el Cronos se detuvo.

—Mi nombre es Dolores Liddell —dijo, y su voz, por primera vez en años, no buscaba permiso—. Durante mucho tiempo creyeron que estaba rota. Me dijeron que mi libro no importaba y que mi hija no existía. Pero hoy entiendo que Calista es la única verdad que me mantuvo en pie cuando el mundo decidió borrarme.

Durante una hora, Dolores no habló de medicina ni de marketing. Habló de la Estrella que la guiaba, del osito que guardaba el tiempo líquido y de cómo una mujer puede parirse a sí misma cuando ya no le queda nada.

El efecto fue inmediato. El episodio de «Mujeres al Viento» se propagó como un incendio forestal en una noche de verano. Miles de mensajes empezaron a inundar las redes: mujeres que se sentían invisibles, hombres que no sabían cómo nombrar su vacío. El «efecto Liddell» había nacido. Las editoriales que antes le cerraban la puerta ahora llamaban a su esposo, desesperadas por una entrevista.

Pero la verdadera revolución ocurrió en casa.

Esteban encontró el manuscrito de Mis conversaciones con Calista una noche que Dolores se quedó dormida sobre el escritorio. Empezó a leer por curiosidad y terminó de madrugada, con el alma en carne viva. Al pasar las páginas, por fin la vio. No vio a la «enferma» ni a la «esposa accidentada». Vio a la mujer que había habitado un abismo sola, mientras él la miraba desde la orilla con condescendencia.

Entendió que Calista no era un delirio, sino el puente que Dolores había construido para no caer al vacío. El osito azul, con su reloj sin horas, no era un juguete loco; era el ancla de una náufraga.

EPÍLOGO: EL TIEMPO DONDE EL ALMA RENACE

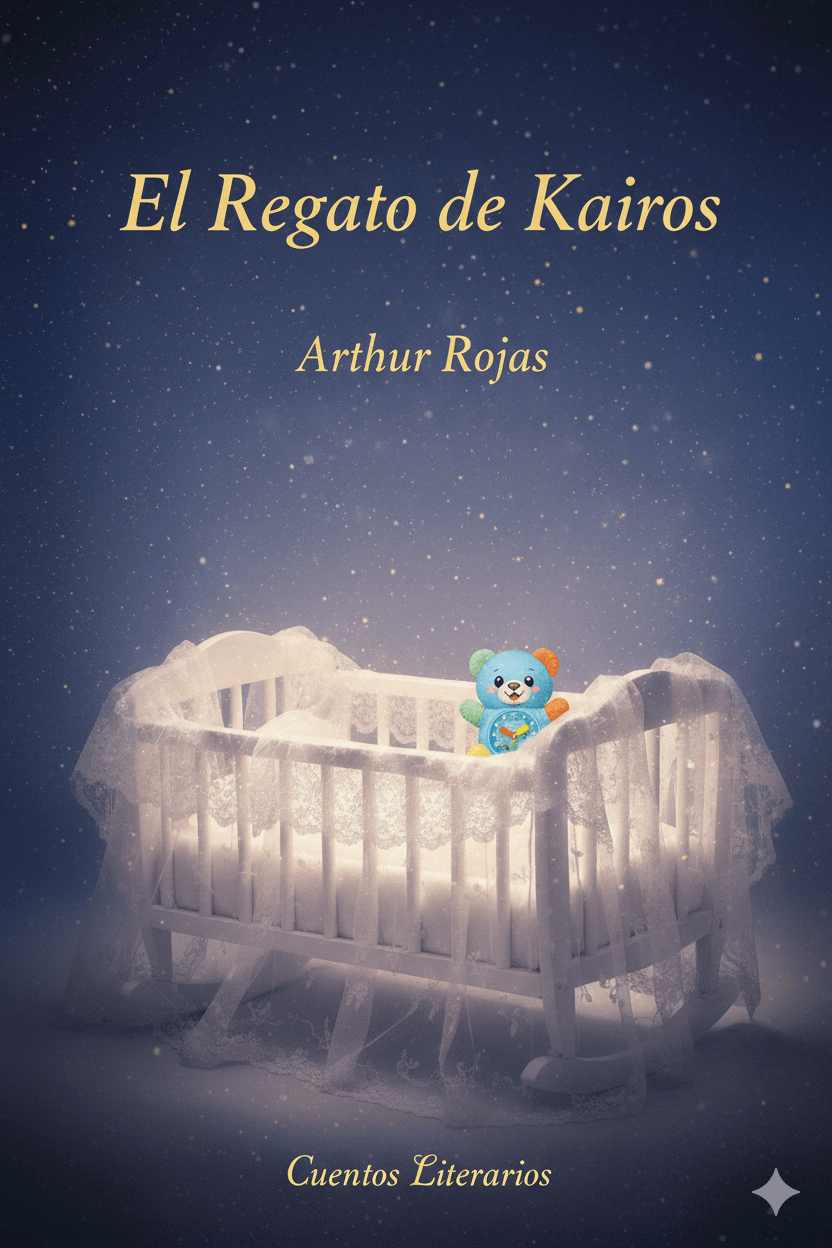

Un año después, la carátula de Mis conversaciones con Calista dominaba los escaparates de las principales librerías. En la imagen, una cuna de encajes blancos bajo una luz celestial contenía al pequeño osito azul. Abajo, en letras doradas, la frase que se volvió un mantra: «Dios habita en Kairos».

Dolores Liddell ya no vestía de gris industrial. Se la veía caminando por los parques, a veces deteniéndose a susurrarle algo al aire, con una sonrisa que ya no buscaba aprobación. Había recuperado su lugar en el mundo, pero bajo sus propias reglas.

Una tarde, Esteban la encontró en el jardín. Ella sostenía el rascaencias, agitándolo suavemente para escuchar el mar de plástico. Él se acercó y, por primera vez, no intentó «corregirla». Se sentó a su lado y guardó silencio.

—¿Cómo está ella hoy? —preguntó Esteban, refiriéndose a Calista con un respeto genuino.

Dolores lo miró. La estrella que la habitaba brilló en sus ojos.

—Está creciendo, Esteban. Igual que nosotros. Ella ya no necesita ser invisible, porque ahora todos sabemos que el tiempo que realmente importa es el que no se puede medir.

Dolores cerró los ojos, escuchando el latido de su propia creación. Había sobrevivido al naufragio del Cronos para vivir, finalmente, en el eterno presente del Kairos.

F I N

Deja un comentario